美国终于想明白了:从前中国没有的芯片,他不卖给中国,结果中国开始自主研发,没过几年就突破了,然后就不要美国的了! 当美国举起芯片这把利剑,试图扼住中国高科技发展的咽喉时,外界普遍认为,这会是中国科技命脉被切断的开始。 毕竟,最顶尖的核心技术一直掌握在美国及其盟友手中,他们以为只要停止供应,就能让中国的技术雄心彻底搁浅。 谁知,这场被视为无解的“卡脖子”困局,非但没有拖垮中国的产业,反而像一剂猛药,激发了其前所未有的自主潜能。 故事的开端,是美国凭借其在芯片领域的绝对霸权,对中国实施了严苛的高端芯片禁售。 其目的十分明确:通过技术隔离,阻止中国在高科技领域的突破,以确保自身在全球技术链条顶端的地位。这种策略一度给中国相关产业带来了巨大挑战。 然而,巨大的外部压力,往往会转化为内部最强的创新动力。面对封锁,中国没有屈服,而是毅然选择了一条艰难但坚定的道路:投入巨资,全力推动自主研发。 短短几年后,结果开始浮现。华为的麒麟芯片在重压之下,不仅没有消失,反而以一种意想不到的方式回归,其在全球5G专利上的积累甚至让高通也感到了压力。 长江存储的闪存芯片问世后,迅速追赶上来,直接迫使三星、美光等国际巨头大幅降价,以求保住中国市场。与此同时,中芯国际在纳米等成熟工艺上的突破与量产,也标志着中国在晶圆制造领域迈出了坚实一步。 这条路,与中国在航天、高铁等领域走过的自主化历程何其相似——外部封锁最终都成了倒逼自身突破的催化剂。 这种旧策略的反噬效应,如今正让美国企业切身感受到。由于中国本土替代品的出现和市场情绪的变化,那些曾在中国市场赚得盆满钵满的美国芯片巨头,订单量开始萎缩,营收和利润也随之下滑。 英特尔传出裁员,高通的手机芯片销量在中国市场持续走低,就连在人工智能领域一骑绝尘的英伟达,也必须为中国市场推出性能缩水的“特供版”芯片。 颇具讽刺意味的是,美国政府投入五百多亿美元的《芯片法案》,意在重振本土制造业,结果却进展缓慢,台积电等在美建厂的项目也一再延期。反观中国,其芯片产业在封锁中反而加速了自主迭代。 眼看强硬封锁不仅没有奏效,反而把对手逼得跑得更快,美国开始调整策略。他们从之前的“死活不卖”,悄然转向了“拼命往你手里塞”——只不过,这次卖的不是高端产品,而是中低端芯片。 这背后的逻辑并不复杂。既然高端领域暂时无法完全卡死,不如趁中国本土产业链尚未完全成熟之际,利用自身在成熟制程上的成本和技术优势,向中国市场大量倾销中低端芯片。 其目的有两个层面:一是抢占中国每年上万亿元规模的庞大市场,挽回损失;而更深层的意图,则是通过低价倾销来挤压中国本土中低端芯片厂商的生存空间,从而延缓整个产业链向高端攀升的速度。 这并非科技战的结束,而是换了一种更隐蔽、更具迷惑性的打法,一场“温水煮青蛙”式的市场绞杀战。美国政府和企业都清楚,如果现在不动手,等到中国的供应链彻底壮大,再想打压就为时已晚。 面对这种战略转变,中国半导体产业需要保持清醒。这绝非打压的结束,而是遏制策略的2.0版本。丢掉幻想,坚定不移地走自力更生之路,仍是唯一的选择。 幸运的是,中国拥有全球最庞大的应用市场,这本身就是滋养本土企业的最好土壤。加上充足的人才储备和国家层面的战略支持,突破高端壁垒或许只是时间问题。 有的网友认为“美国芯卡中国脖子,中国自己造,卡的越厉害,中国造的越快。中国走自主创新的道路,美国是自掘蚊墓。” 除此之外还有网友觉的“新中国从建立之日起,就在前西方的封锁打压中前行,我们靠着"自力更生,艰苦奋斗"的创业精神,让伟大的祖国繁荣富强,发展壮大。世界上只有努力奋斗才有成功。搞霸权封锁,失败的只能是自己。” 在这场旷日持久的博弈中,美国的战略从强硬封锁到市场倾销,本身就折射出其对中国技术崛起的深层焦虑。历史多次证明,单边的技术封锁从来不是长久之计。

用户10xxx80

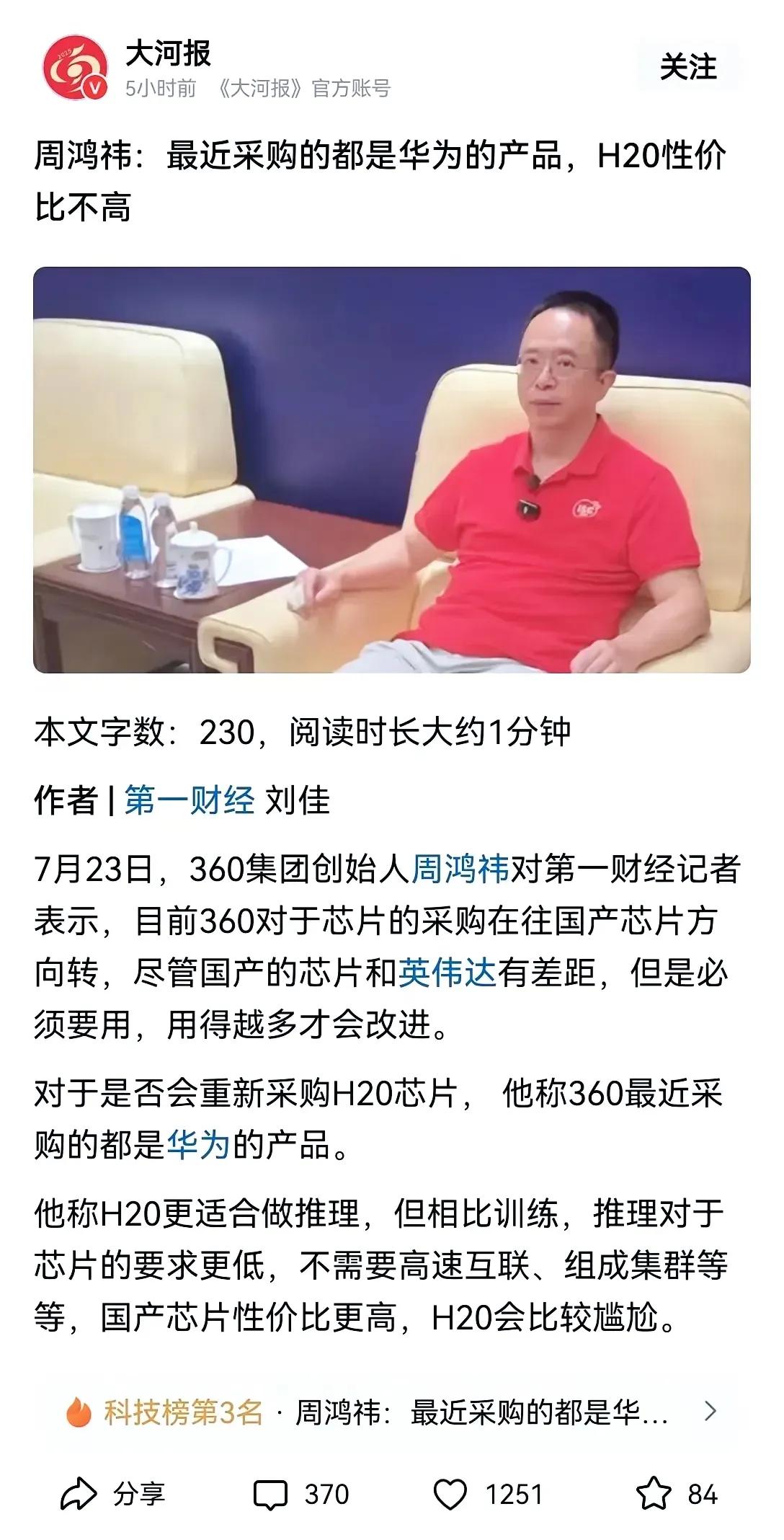

中国企业,不要买!不要买!不要灵!除非你卖国!