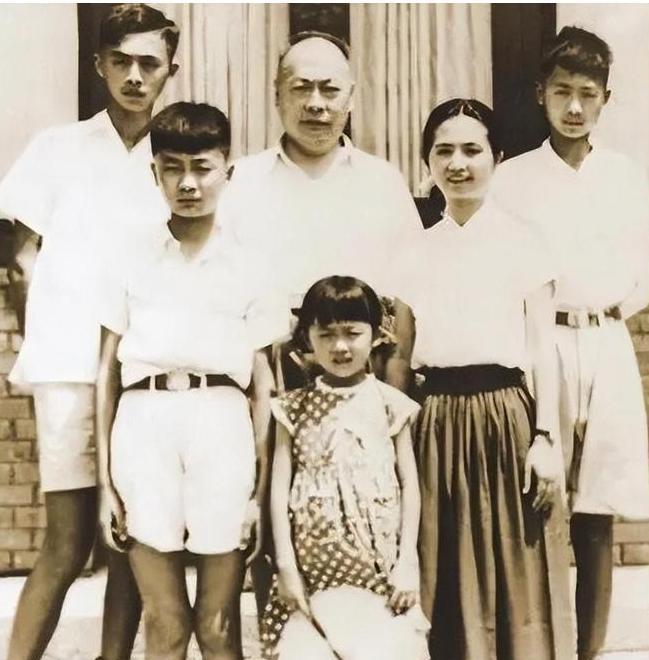

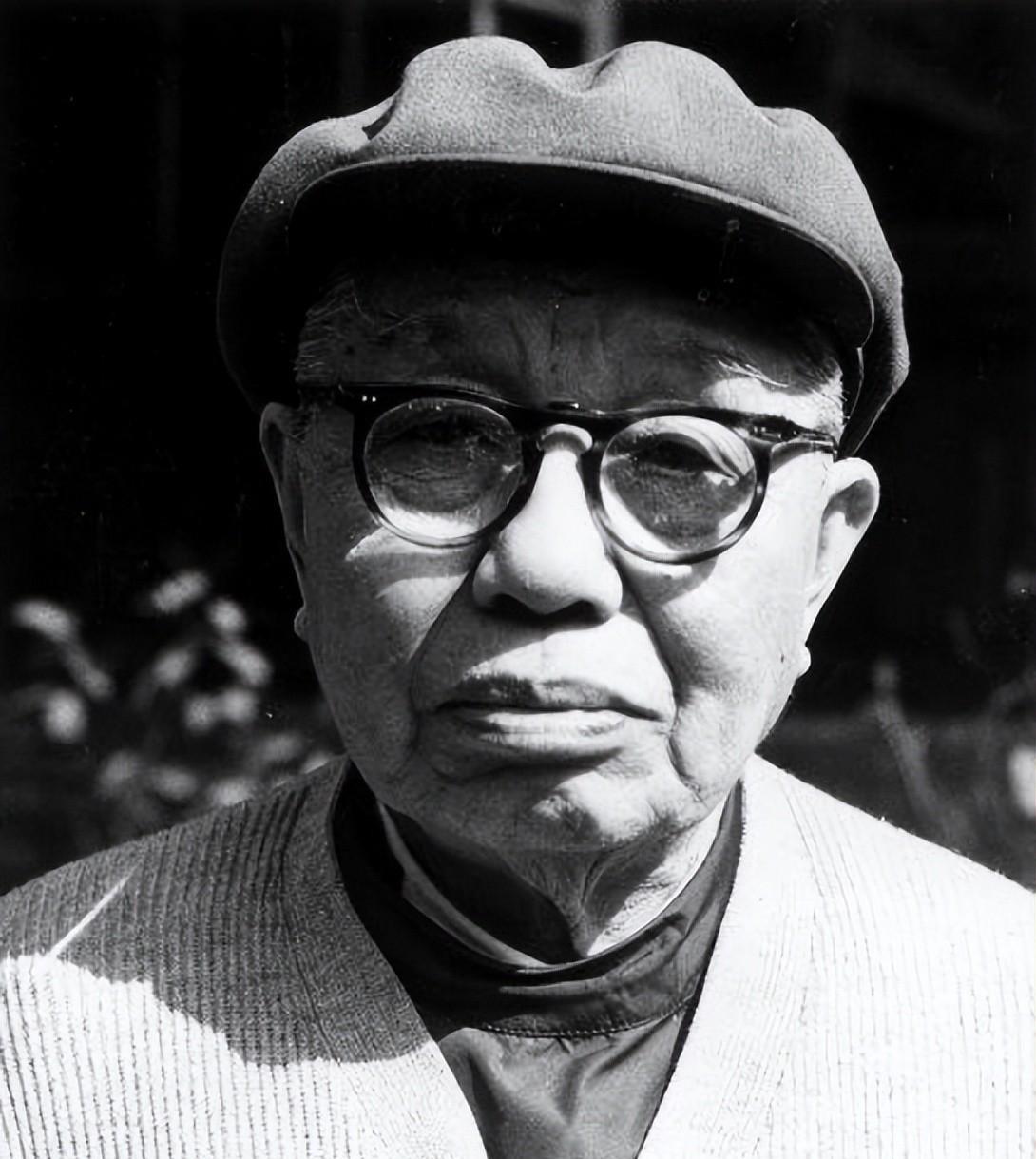

1974年,陈毅夫人张茜病重弥留之际,盯着三个儿子只说了一句话:“妹妹不出嫁,你们谁也别分家!”一句话震住全场,也彻底改变了陈家兄妹此后几十年的命运。 1974年3月20日,北京解放军301医院特护病房内,陈毅元帅夫人张茜在病榻上紧紧握住长子陈昊苏的手。这位53岁的母亲刚刚完成丈夫12卷《陈毅诗词选集》的整理工作,此刻正用尽最后力气嘱咐孩子们:“妹妹不出嫁,你们谁也别分家”! 这个看似简单的嘱托,背后是一个红色家庭跨越三十年的传承故事。时间拨回1951年29岁的张茜生下小女儿陈珊珊时,陈毅正担任上海市长。虽然工作繁忙,但元帅夫妇始终坚持“育儿必亲为”的原则。 据陈珊珊回忆:“父亲每天清晨都会检查我们的作业,母亲则负责教我们音乐和俄语。”即便在严冬时节,四个孩子也必须骑自行车上学,绝不允许使用公车。 1963年高考季,这个革命家庭面临第一次重大选择。当时国家急需工业建设人才,陈毅建议长子报考北京工业学院:“现在各厂矿都缺技术员,学机械最有前途。” 而面对女儿的专业选择,元帅夫妇却产生了甜蜜的争执。张茜希望女儿继承自己的文艺特长,陈毅则主张:“外语人才更紧缺,周总理说过要培养'外交后备军'。” 这场家庭讨论最终以民主方式解决,16岁的陈珊珊在日记里写道:“今天全家表决,3:1通过我报考北外附中。”为支持女儿学习,陈毅托人从香港带回英文原版《莎士比亚全集》。 这套书后来成为陈珊珊的“传家宝”,即使在文革期间被下放医院当护士时,她仍坚持每天晨读。这个习惯一直保持到她后来担任中国驻爱沙尼亚大使。 1972年的寒冬给这个家庭带来双重打击,1月6日陈毅元帅逝世,张茜在追悼会上强忍悲痛的身影通过电视传遍全国。很少有人知道,这位刚强的母亲此时已确诊肺癌。 更令人动容的是,她拒绝住院治疗,而是带着氧气瓶完成了丈夫遗著的编纂。原中央文献研究室副主任李海文回忆:“张茜同志最后半年每天工作12小时,她说这是对仲弘最好的纪念。” 当得知国家将选派留学生时,病中的张茜立即为女儿准备行装。陈珊珊的行李箱里除了必备衣物,就是父亲批注过的英语词典。1973年春天,25岁的陈珊珊站在伦敦希斯罗机场,翻开母亲缝在衣襟里的字条:“记住你姓陈,更姓中华。” 张茜临终前的“不分家”嘱托,在陈家子女心中重若千钧。三兄弟将每月20号定为“家庭日”,雷打不动地聚会。直到妹妹结婚前,家里的收入全部上交,支出都要集体决定。 1976年,在二哥陈丹淮牵线下,陈珊珊与留英同学王光亚相识。这段姻缘还有段插曲:当时在外交部工作的王光亚因“家庭成分”犹豫不前,是邓颖超亲自作保:“小王的父亲是抗战时期牺牲的交通员,这样的革命后代我们信得过。” 1978年国庆节,陈珊珊的婚礼在北京饭店简朴举行。三兄弟凑出680元置办嫁妆,其中包含一台上海产“蝴蝶牌”缝纫机,这是母亲生前答应给女儿的礼物。 婚礼上最特别的环节,是新人向陈毅元帅照片敬献鲜花,花瓣来自中南海西花厅的海棠树。宾客只有直系亲属,用西瓜代替酒席,延续了陈毅“婚事从简”的家规。 这个红色家庭的故事仍在延续。2015年9月3日,抗战胜利70周年阅兵式上,陈珊珊作为外交使节家属代表登上观礼台。她胸前别着两枚徽章:一枚是父亲的一级八一勋章,另一枚是丈夫的“外交工作荣誉纪念章”。 正如陈毅元帅在《示儿女》诗中所写:“接班望汝等,及早作划筹。天地最有情,少年莫浪投。”这个家庭用半个世纪的坚守证明:最好的家风,就是把国事当家事,以家训承国志。 参考信源:陈毅女儿的故事 环球在线

思贤

陈珊珊,1951年出生,1973年25岁?