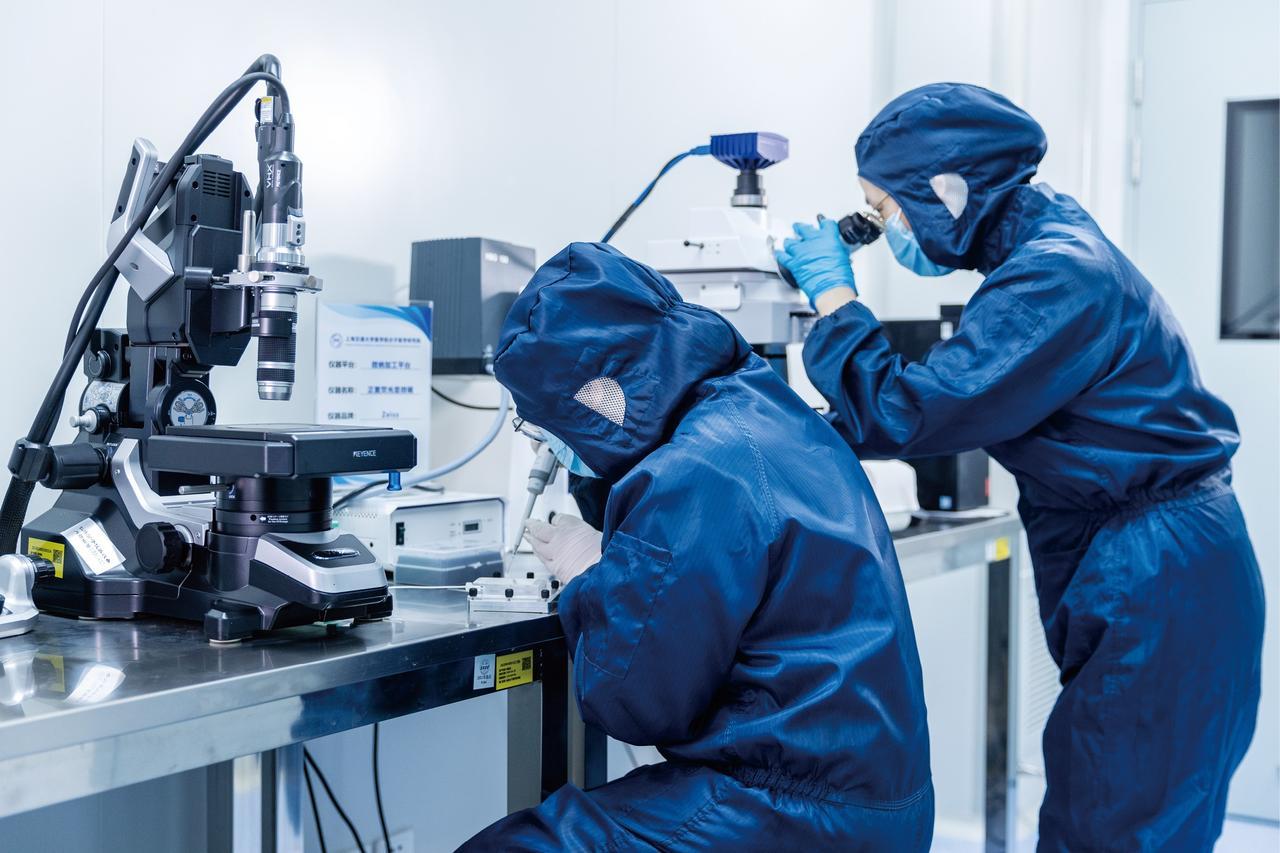

都说中国留不住人才,精英都移民去了欧美,可奇怪的是,那些留在中国的二流、三流、甚至不入流的人,却把中国建设得越来越好。而精英人才聚集的欧美国家,却眼睁睁的看着自己一步步衰落,这究竟是为什么? 真相绝非表面看起来那么简单,所谓“流失的精英”,不少在西方遭遇隐形天花板,核心研究领域被排除在外,再亮眼的学术履历也难敌文化隔阂与身份壁垒。 反观中国,庞大的人口基数构建了独一无二的人才金字塔:即使顶尖人才少量流出,14亿人口中1%的中等技术群体就能形成1400万实干大军,支撑起从高铁网络到北斗导航的系统工程。 留在国内的群体,其实力也被大众严重低估。他们深谙本土社会脉络,在集中力量办大事的体制下爆发出惊人能量。 华为早期团队自称“五流人才”,却用攻坚精神缔造通信帝国;于敏未曾留学,却以“土专家”身份突破氢弹技术封锁。 中国特有的评价体系更看重实战成果:工程师晋升不唯论文数量,而要看在青藏高原能否建成通信基站;企业家的价值在于能否带队破解“卡脖子”技术。 这种务实导向让大批扎根一线的技术骨干脱颖而出,将图纸转化为三峡大坝、航天工程等世纪工程。 更关键的是,中国以国家意志构建发展平台,让普通人才获得超水平发挥的机遇。 国家主导的“揭榜挂帅”机制打破资历限制,青年科研人员可直接牵头国家重大项目;科技成果转化收益70%归属研发团队的政策,让埋头苦干者名利双收。 与此同时,欧美精英深陷“精致利己主义”困局:硅谷天才追逐金融暴利,德国工程师逃离制造业,导致产业空心化与创新断层。当中国工程师在撒哈拉沙漠调试光伏电站时,西方同行正为华尔街设计衍生品模型——两种选择背后,是家国情怀与个人主义价值观的根本分野。 近年政策调整更催生人才回流潮。科研经费年均增长超10%,芯片领域十年投入9万亿元,为海归学者提供百万元级科研启动资金。而欧美科研机构因经费削减陷入内卷,亚裔学者频遭审查。 此消彼长间,曾被嘲“二流”的本土团队已在5G、新能源等领域领跑全球。 人才博弈的本质从来不是零和游戏——当中国用制度优势激活千万普通人的潜能时,所谓“精英流失”的伪命题,终将被实干洪流碾碎。