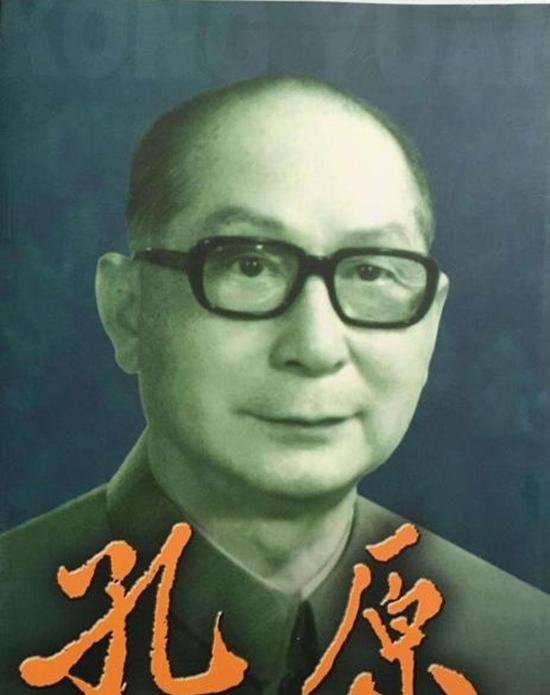

张国庶牺牲56年无法被评为烈士,中顾委同学出面:要给他一个公道 “1984年初夏,北京西山脚下——’老孔,这份名单里竟然没有张国庶!’纪念馆工作人员压低声音,却掩不住激动。”一句再平常不过的提醒,把孔原的思绪猛然拉回半个世纪前的萍乡课堂。那时的黑板还带着粉笔灰,他和张国庶并肩张贴互助社的手写传单;此刻,页页档案里却空缺着老同学的名字。 往前追溯,1905年冬,张国庶出生在江西萍乡一个殷实人家。优渥背景没有让他疏离底层,一场席卷安源的工人大罢工打开了他对社会另一面的认知。1923年,他还是萍乡中学少年,在矿井口听到老工人咳血的声音,血丝混着煤尘,他说那比课堂上的任何一堂课都震撼。差不多同一时间,出身手艺人家庭的孔原四处帮工,靠在姑父的矿区饭桌旁打短工,两人都被那场运动点燃。 1924年冬,他们同为该校第一批加入社会主义青年团的学生。不久,共产党员身份落袋,两人分头负责团支与工会,萍乡夜色里常能看到他们贴标语的剪影。国共第一次合作开启后,上级安排二人双双进入国民党县党部从事公开工作,外界看来是“风光委员”,实则时时踩在暗线之上。 1927年,党内决定派张国庶赴苏联莫斯科中山大学。临行那天,他把家乡带来的毛笔送给孔原:“好笔写好字,也要写好江西的事。”话音未落,南昌起义的枪声在江边绽开,孔原辗转前线,张国庶则在莫斯科书写另一段篇章。两条并行线,很快因中国革命的波折重新交汇。 1929年春,张国庶化名“周之德”回到上海。短短几个月,他既要巡视各区,又要提防暗探,压力之大可想而知。其间,他与纱厂女工晏碧芳结为伴侣。夫妻档的情报站设在英租界外一条僻巷里,后来一名外国巡捕闯入索贿,差点暴露机关。张国庶当夜更换联络点,同时把情况写成密信交上中央,被王明看见后只留下一句“你胆子真大”,便匆匆塞进怀里。 1930年初,根据李立三提议,党中央任命张国庶为江西省委书记。他带着新班子潜入九江,机关设在四号码头一家米店二楼。米袋堆成的隔墙后面,他们绘制赣西、赣南苏区的武装割据图,用红蓝铅笔标出交通线。三个月里,赣北、赣东多点起义此起彼伏,省委呈递的情报甚至帮助中央苏区获得第一批详尽地图。正当燎原之火蔓延,国民党在南昌的谍报网捕捉到“周之德”踪迹。 1930年五月,张辉瓒派特务急赴九江搜捕。至月底,张国庶、徐荷云等五十余同志相继落网。敌人先礼后兵,高官厚禄端上来,换来一句冷嘲:“留着买棺材吧。”软的不成,硬的上。重枷铁锁、老虎凳、辣椒水轮番上阵,张国庶沉默以对,晏碧芳也只是咬紧牙关。狱友回忆,他曾对两名叛徒怒吼:“骨头没硬就别装人。”这句话很快在牢里传开,成为其余被捕者的精神支柱。 秘密处决发生在同年夏末。国民党顾虑舆论,未公示行刑地点,只留下模糊档案。中央原本部署营救,却因时机太仓促无功而返。张国庶的牺牲,像一颗石子投入汹涌历史,水花未平,第一次反“围剿”战火又起。讽刺的是,指令逮捕他的张辉瓒在宁都长坂被红军全歼,数月后就地正法。历史翻页,沉冤却没能随之了结。 新中国成立后,烈士审定工作陆续展开。到了上世纪七十年代,萍乡英烈名录不断扩充,唯独缺少张国庶——原因听来让人唏嘘:其兄张国焘早年分裂活动留下阴影,加之“敌特材料”含混不清,致使审查层层搁置。家属多次递交说明,换来的只是一纸“待核”条目。时光飞逝,1960年代牺牲的病逝将帅都已入祀,张国庶却仍“待而不决”。 直到1984年,孔原看到缺席的名字,怒火一下子涌上来。“再耽误,国庶就要从人们记忆里消失!”他随后马不停蹄搜集证言:找到杨尚昆、程子华等当年同窗,又跑到中央档案馆查敌伪卷宗,连北京雨天泥泞的旧胡同也走了无数趟。1985年9月26日,他在京西宾馆见到江西省委书记万绍芬,几乎没寒暄,直接把整理好的材料摊在茶几上。会面不到半小时,却把一件拖了半个世纪的老账彻底掀开。 材料递交后,中央党史资料征集委员会主任冯文彬很快组织专人核对。几份敌特供词漏洞百出:时间地点对不上、人名互相打架,所谓“自首”说纯属捕风捉影。与之相对照的,是多名老同志的口头与书面证明——内容虽简,却环环相扣。验证、比对、复核,一路畅通。1986年11月20日,江西省人民政府批准追认张国庶、晏碧芳为革命烈士。批文下达当天,孔原没说什么,只在日记里写了八个字:“故友得名,聊慰九泉。” 对很多人而言,烈士追加只是纸面改动;对孔原,这却是庄严的迟到正义。朋友长眠地下五十六年,名份回归,只因一句“要给他一个公道”。历史的褶皱被拉平,需要的不止档案上的红章,还要有人愿意伸手去抚平。不得不说,在那段动荡年代,无数个“张国庶”曾被遗忘、被误读,公道或许迟来,却从未缺席那些执拗的守望者——这恰恰是革命精神最质朴的传承。