在清代,当官不易,保住乌纱帽更难。不论你是满人还是汉人,不管你是督抚、侍郎,还是翰林、知县,只要出了差错,处分分分钟从天而降。有时是贬官,有时是革职,有时甚至只是“暂留察看”,可背后那道折子,总让人食不甘味、夜不能寐。但奇怪的是,很多官员一死,皇帝反倒发话,说要“开复生前一切处分”。为什么生前处之极严,死后却通通抹去?这其中的政治逻辑,远比表面复杂。

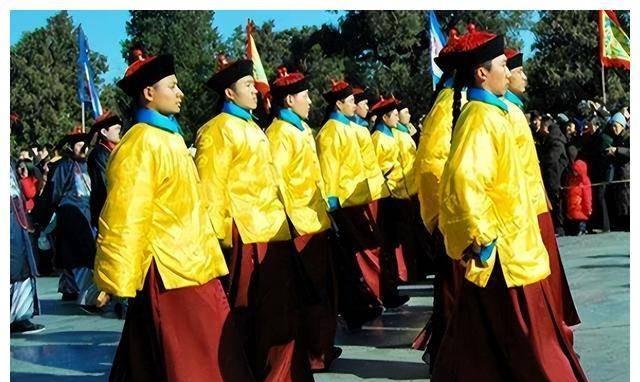

在清代,官员受处分几乎是常态。皇帝一句“不称职”,就能让你丢官归乡,甚至抄家入狱。

先别说贪污、失察、治下盗贼四起这些“大罪”,哪怕是灾情处置不力、粮仓亏空、奏折拖延,通通能被参一本。要是赶上皇帝心情不好,哪怕你只是在公文上写错一个字,都可能挨上一记“训斥”,轻则口头警告,重则实打实的降级。

清代设有“京察”和“地方察典”,三年一小察,六年一大察,官员的功过一一记录在案。年终考核时,若被列入“劣等”,轻者调职,重者革职留任。这还只是考评制;再加上言官参劾、御史查办、部堂通牒,一整个官场就像悬在绞绳上的跳板,随时可能断裂。

尤其乾隆以后,表面上“吏治清明”,实则处分变成了常规动作。皇帝以“罚”为威,以“赏”为恩,前脚刚给你加一级俸禄,后脚就可能把你拿下,说你“恃宠而骄”。

可事情往往就怪在这:明明活着时,被治得灰头土脸,一旦去世,反而成了“循吏典范”。皇帝亲口下一道圣旨,说你“忠诚可鉴”“勉力奉公”,将所有处分“悉予开复”。这翻案速度之快,令人惊讶。

要论最典型的“死后复职”,曾国藩绝对榜上有名。

他一生起起落落。起于湘军,战于太平天国,终成朝中重臣。可别看他声势浩大,乾纲独断,实际上,处分从未远离过他。

同治初年,曾国藩因湖南督抚之间“政令不一”,遭同治皇帝口头斥责。再往前,在江西平乱时,因军粮调配失误,差点丢官。就连镇压捻军期间,也有人上书参他“擅权专断”。

朝廷对他用人多疑,处分不断。但他咬牙顶住。直到1872年冬天,病重身亡。同治帝得讯后,立即下旨赐谥“文正”,追赠太傅,并下令“开复任内一切处分”。

简而言之:活着时你再被打压、再被质疑,只要死后有功名在身,皇帝就会帮你“洗白”。

这不是特例。

清廷常以“追赠”与“开复”为体制性“挽尊”:一方面安抚后人,让家族得以荣归;另一方面维护皇权“有容乃大”的形象——我可以治你罪,但我也可以原谅你,只要你死了。

再说郝浴。这位康熙年间的巡抚,因“挪用军饷”被革职追责,罚得相当惨。可三年后,皇帝却突然恢复他的职务,还给了“赐祭葬”的殊荣。

他的儿子为他写状申诉,康熙帝看后不仅未斥责,反倒亲自批示“可予开复”,并下旨昭告中外。

原因在哪?一是他确实是能臣,只不过时运不济;二是康熙需要给士大夫阶层一个信号:帝王可以严,但也要仁。

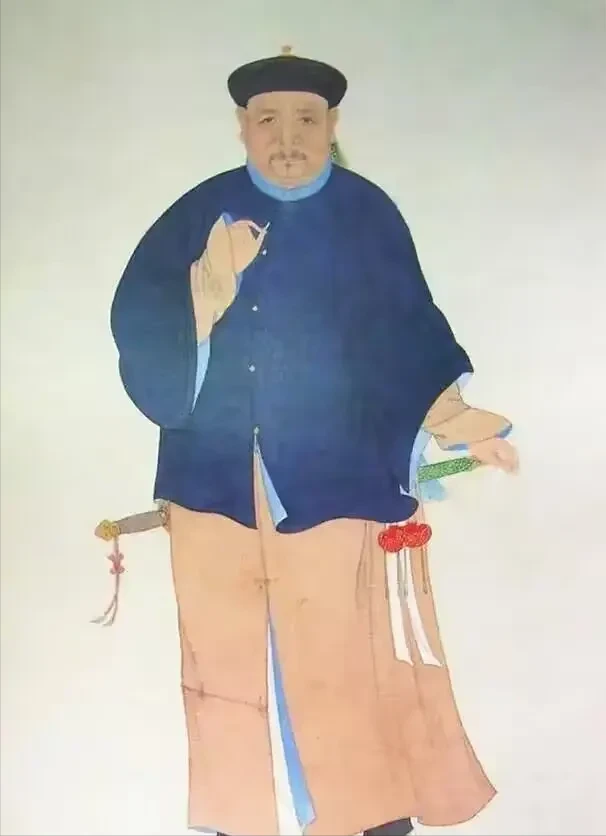

荣禄就更有戏剧性。这个清末权臣,扶持慈禧、力压维新、调兵京畿,争议巨大。光绪末年曾被革职查办,但他死后,慈禧太后一纸特旨:

追赠太傅;

赐谥“文忠”;

配享贤良祠;

并“开复一切处分”。

原本是“污吏”,一夜间成了“忠臣”。清廷这套机制运转得极为精准——惩罚是一时,立碑是一世。

哪怕你名声不佳,只要对皇权有利,死后也能变得“体面”。

这就不是单纯的“矫正错判”,而是用“复官”来重塑历史书写的权威性。

为什么清廷对“死后复职”这事这么上心?

归根结底,这不仅是情面,更是政治。

首先,复职可以抚慰人心。官员家属得以保留俸禄、头衔,门第名誉不受拖累。对朝廷来说,这等于花小钱,换大稳定。

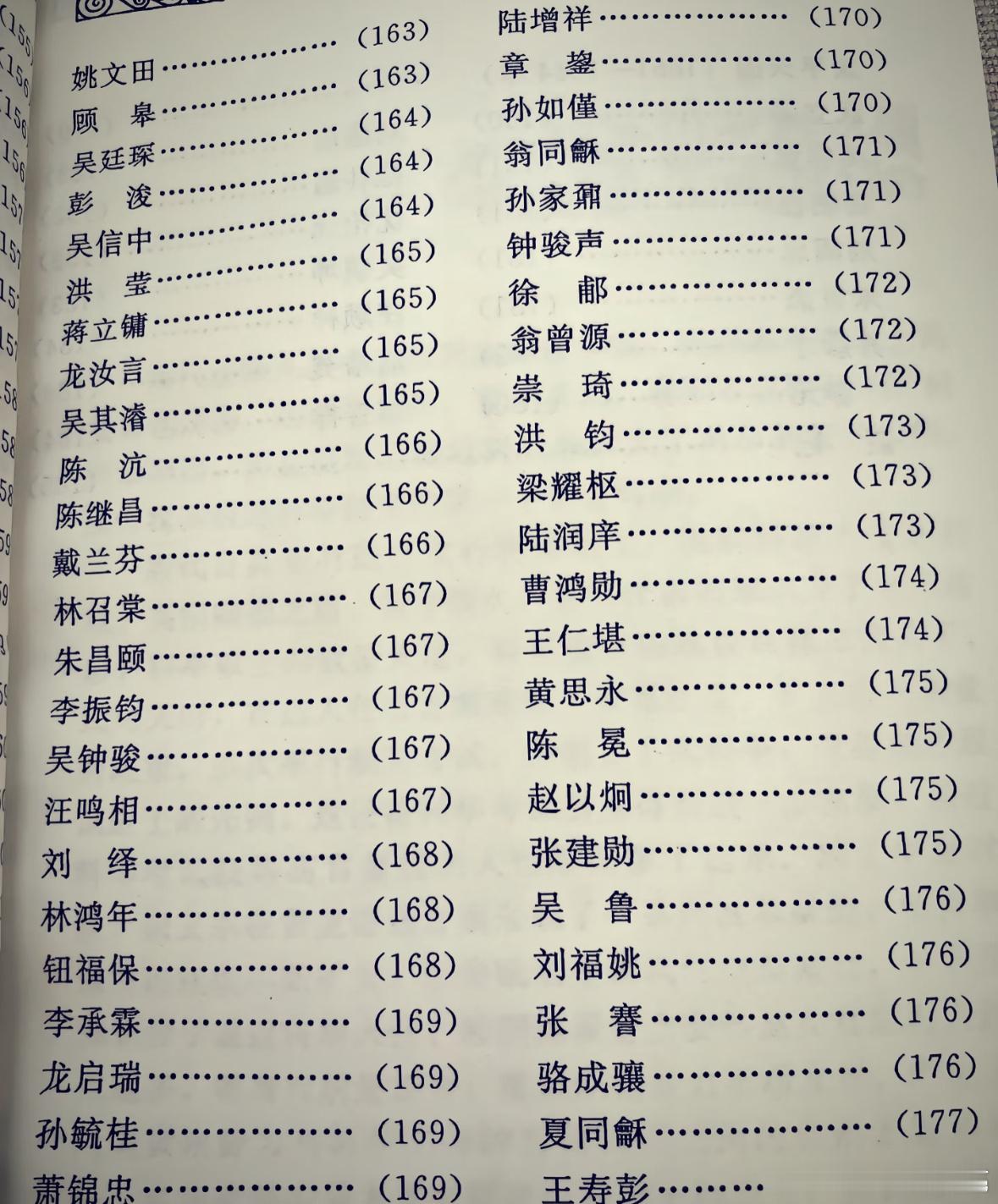

其次,复职可以修正记录。清代档案严密,处分会写进一切履历。如果不及时开复,子孙科考仕途皆受阻。一个有才华的儿子因父亲生前“革职未复”而被一票否决,是对清廷政务的直接打脸。

更重要的是,皇帝借此展现“生杀予夺”的绝对主权。只有朕能罚你,也只有朕能原谅你。这份威严,超越一切律法。

换句话说,“复官”不是纠错,而是再造。

当你活着时,我治你罪,是铁面无私;你死后我为你昭雪,是宽仁雅量。这种“双面演绎”,正是清代皇权文化的精妙所在。

更别提,“死后开复”还能成为政治斗争的武器——对手在世时百般打压,一旦去世却“高度褒奖”,名声反转,让后人无从辩驳。

这种“生前打压,死后立碑”的手法,既能维护政体的威信,又能塑造忠臣的叙事,是清廷精致权术的一环。