188年,汉灵帝刘宏病情加重,躺在病榻上时,恐怕他最清楚不过,自己一走,大汉朝局会迅速崩塌。他的两个儿子,一个刚能识字,一个还在玩泥巴,拿什么去震慑天下?靠太监?靠外戚?不行。他只能冒一次险,把兵权交出去,赌一个结局。于是,一道诏令,把大汉最精锐的边军、最凶悍的骑兵,全都送进了刘氏宗亲的州牧口袋。换句话说——刘宏临终前,悄悄给大汉放了把火。

黄巾之乱爆发,民变席卷冀州、豫州、兖州,差点烧进皇城。那时的朝廷像是突然被剥光了盔甲,仓皇之间,只能临时拼凑军队,靠各地官员和地方世家支援镇压。

可真打起来才发现,中央禁军不堪一击。灵帝仓促启用西园军,又花重金招募兵员,还搞出了所谓“五营制”调配指挥。但这些“纸面军队”根本顶不住十万农民的铁锄头。几年下来,财政空虚,军费透支,战斗力不升反降。

地方军呢?像幽州的刘虞、益州的刘焉,虽然是名义上的刺史,但私底下都开始扩军自守。一个个驻地,表面是“郡县调度”,实则是私兵练成。

中央意识到——再不放权,这天下就要塌。

这时的汉灵帝不傻。他看到黄巾刚平,又冒出张纯、张角残部、凉州军变……他已经明白了,靠太监、靠自己手下那帮争权夺利的权臣,是稳不住大局的。

于是,他动了“下放军权”的念头。

188年,中平五年,汉灵帝听从太常刘焉建议,启动一项惊人的制度改革:废刺史,立州牧。

简单说,以前地方只有刺史,巡察为主,兵权在州府。而现在,新设“州牧”,由朝廷任命刘姓宗室担任,并直接控制本州兵力、粮道与财政。

这不是调动,这是交付。

刘焉自己担任益州牧,幽州给了刘虞,豫州是黄琬,雍州归了董卓。这些人不是普通文臣,他们有兵、有地、有族人,有独立搞事的底气。

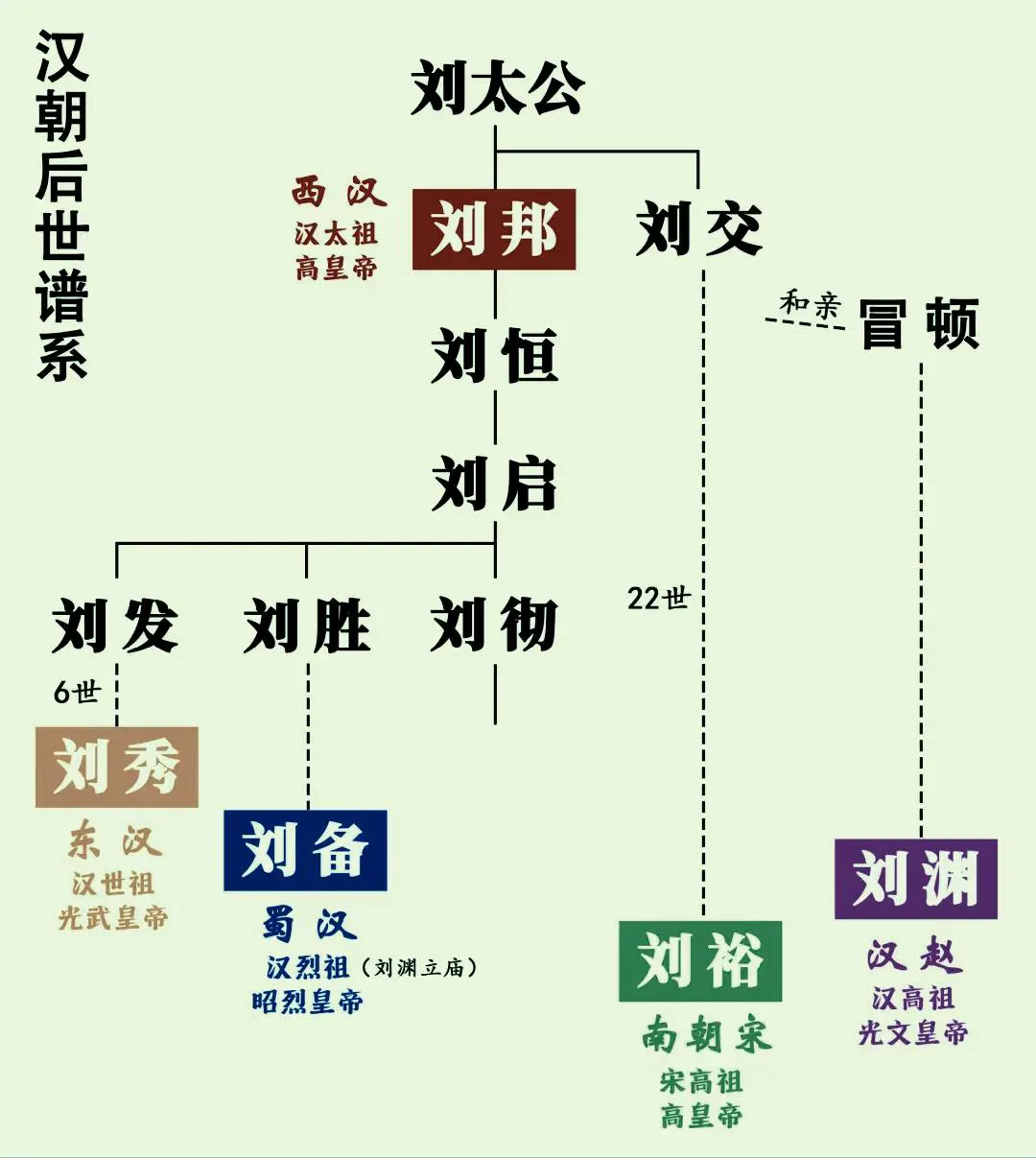

灵帝心里很清楚,他儿子太小,靠不住。他放权不是放弃,是赌博。他想赌的是:这些州牧中,会不会冒出个像当年的刘秀,手握边军、号召宗室、平定天下的人物。

而边军之所以重要,是因为他们是真正的老兵——凉州骑兵、幽州突骑,打过匈奴、抗过鲜卑,战斗力不是那些京城书生能比的。灵帝大手一挥,把这些老部队都“转移”给了州牧调遣,一边是为自保,一边是托孤。

他赌的,不只是未来的和平,而是皇位的传承。

灵帝知道,皇位传刘辩或刘协,不可能靠他们自己打天下。宫廷里乌烟瘴气,外有何进、何苗,内有张让、赵忠,党锢还在持续,官员一半靠关系,一半靠贿赂。

但他也知道,宗室里未必没人。刘虞是名士,刘焉有手段,他们都是刘氏子孙,是他“家族最后的希望”。

而且,立州牧不止是下放兵权,更是一种皇权转移。就像刘秀当年从南阳起兵,打下东汉一样,灵帝也希望能从这些宗室中再造“皇权继承人”,但不是坐等自然选择,而是“诱导制造”。

他甚至派人暗示刘焉、刘虞:“国家大势将变,天命所归,君当以社稷为重”。这不是废话,是明示——朕走后,大汉靠你们。

这种心态,说白了,就是赌命。赌宗亲不反,赌世家不抢,赌州牧不割据,赌有人能像刘秀那样带兵收天下,替他擦干净这个烂摊子。

可惜,他没算到,人心不可控。

灵帝在189年去世,刘辩登基。然后一场宫变骤起,何进被杀,张让被斩,董卓入京。

这一刻,灵帝当初安排好的州牧,没有一个出兵勤王。

刘焉闭门不出,刘虞按兵不动。只有董卓,带着雍州铁骑进城,控制了朝廷。

原本设想的“宗室托孤”演变成了“军阀割据”。

更离谱的是,那些拿到军权的州牧,一个个开始称雄一方。刘焉在益州割据十年,他的儿子刘璋继位时,几乎成了地方王;刘虞虽然低调,但幽州完全听他号令;曹操、袁绍、孙坚等后来称雄者,也是在这个基础上逐步扩大兵力。

灵帝的那道“废史立牧”诏书,埋下了东汉崩塌的炸药包。

本来是想“再造一个刘秀”,结果却放出一堆“新董卓”。

大汉没能再迎来“救世主”,反而被这些州牧们瓜分成碎片。接下来的几十年,群雄逐鹿,魏蜀吴三分天下,全都是灵帝这次赌博失败的直接后果。