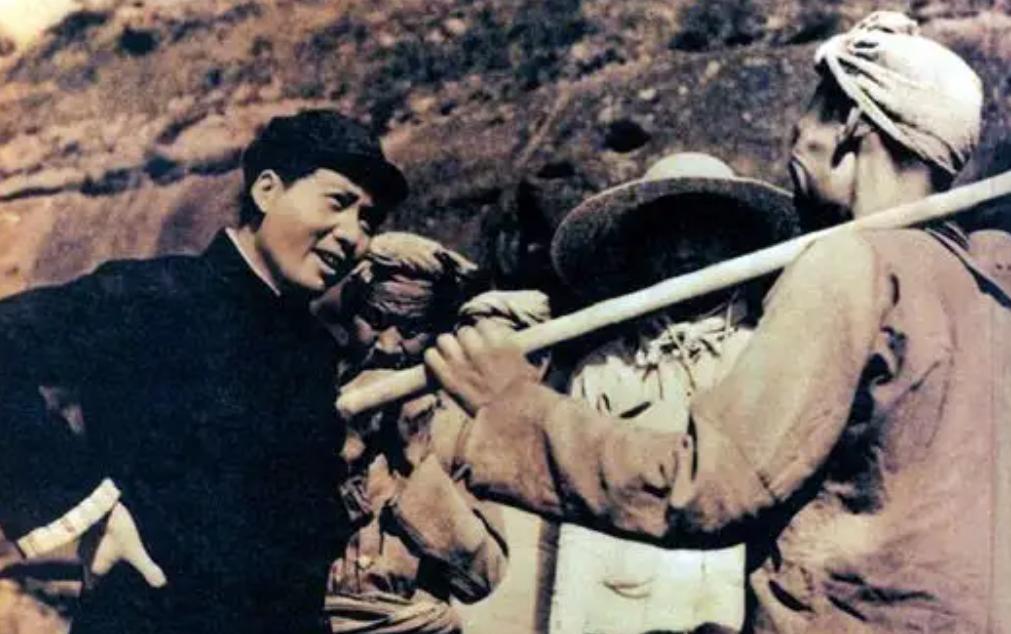

1947年,蒋介石兴师动众到延安,问老农:毛泽东最喜欢吃什么菜? “1947年8月8日早上七点,你说毛泽东到底最爱吃啥?”蒋介石在延安北门台阶上侧头问胡宗南,语气里透着几分好奇与不安。胡宗南没想到委员长第一句话竟问吃食,只能讷讷应道:“听说,是南瓜配红辣椒。”蒋介石抬眼望向窑洞,沉默半晌——西北的晨风带着尘土,吹不散他心里的疑云。 延安此刻空荡而破旧。窑洞墙皮剥落,门口还摆着洗净的陶碗,好像主人出门赶集马上就回。蒋介石把手按在粗糙的黄土墙上,手心凉得厉害。他原以为这里遍地机关暗堡,结果只看见几条羊肠小道和被雨水冲刷的碾痕。一丝尴尬掠过他的脸,胜利的喜悦在这一刻像泄了气的皮球。 时间拨回十二年前。1935年深秋,中央红军跋涉两万五千里抵达陕北。那天毛泽东摸着干裂的河滩土说:“有水有地,能种能住,就从这里起家。”队伍席地就寝,第二天便砍木头、攒石块,三五天挖出第一排窑洞。战士笑称“新居入伙”,其实连门板都是用破马鞍拆的。可就是这样简陋的地方,毛泽东在灯下写下了《论持久战》的草稿,也在深夜和周恩来捧着冷饭探讨国共合作的可能。 有意思的是,延安的百姓很快发现这群外地人跟以前见过的官兵不一样。战士买鸡蛋给足价钱,修窑洞主动帮忙搬土。农闲时,毛泽东会抱着南瓜去邻居家串门,顺嘴聊上几句时事。老乡后来回忆:“那人体格瘦,可说话爽快,不把咱当外人。”这层朴素的情谊,比任何条文更牢固。 1947年春,局势急转直下。胡宗南在蒋介石授意下,集结二十五万兵力和美式装备,妄图一举端掉革命“老巢”。陕北防区只有两万余人,还缺炮缺机枪。很多干部热血上头,要死守延安。毛泽东却深夜召集骨干:“存人失地,可再起炉灶;存地失人,一切落空。我们要跟着战略走,而不是跟着几孔窑洞走。”话音落地,炭火噼啪响,众人心里却亮堂了。 随后,两万机关人员成批撤出,电台、文件全部转移。毛泽东坚持留下殿后,直到3月18日炮声逼近才最后离城。他吩咐警卫把炕上木板擦干净,水壶添满:“告诉胡宗南,我们还会回来。”那天夜里,延安上空火光冲天,毛泽东和周恩来翻山走沟,电台里传来西北野战军在青化砭首战告捷的消息,大家压低嗓子笑了:棋局刚刚开始。 蒋介石却误判形势,以为攻占延安就等同于掐断中共中央的脉搏。他下令十天后亲赴视察,胡宗南忙着“布景”:旧枪摆成缴获样板,几百名士兵剃光头装俘虏,还运来瓷器沙发,硬要把黄土高坡装点成光复胜利的舞台。遗憾的是,再多道具也掩不住空城的荒凉。 于是出现了开头那一幕。巡览期间,他碰到一位正在挑水的老农,便问那句后来被反复提起的问题。老农擦汗,想了想:“毛主席喜欢南瓜,还爱辣子炒鸡蛋,都是自己地里结的,省钱又顶饿。”朴实的话让蒋介石眉头微动。对比自己随行的法式早餐、镀金餐具,这回答像一盆冷水泼在脸上。 当天夜里,风吹得窑洞窗棂咯吱直响,蒋介石翻来覆去睡不着。他心里第一次真切地问自己:为什么装备精良的国军屡屡被那些“土八路”击退?为什么延安这样的苦寒之地,却能让一批追随者心甘情愿扎根十多年?窗外,远处偶尔传来狙击枪火,提醒他战事并未结束。 紧接着的几个月,形势雪崩般恶化。西北野战军连续在陇东、蟠龙、沙家店撕开裂口,胡宗南部队被打得节节后撤。蒋介石坐在南京梅园新村的办公室里收到战报,才知自己在延安看到的“战果”多半是粉饰。每一条溃退消息都像钉子,钉在他那晚的失眠里。 1948年秋,辽沈战役落幕;1949年初,北平和平解放;同年四月,百万大军横渡长江。毛泽东兑现了转移时的那句“换一个延安赢得全中国”。南京城头插上红旗的同时,延安老百姓又在山坡上烤南瓜庆祝——窑洞还在,炕板仍旧,主人只是换了更大的舞台。 试想一下,如果当年蒋介石不是固执地把战争定义为“拿下地标”,而是读懂了黄土沟壑里那些看似不起眼的细节,结局会不会不同?答案或许早已写在那位老农的回答里:真正打动人心的,不是南瓜本身,而是与民同甘共苦的态度。胡宗南无法复制,蒋介石也模仿不来。历史的天平,就在这一轻一重之间,偏向了另一边。