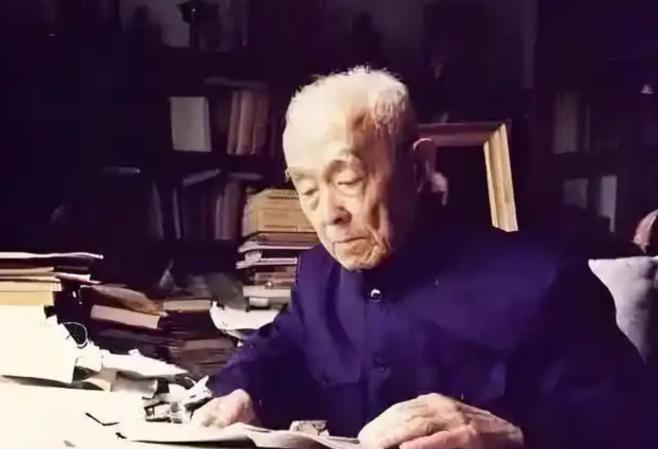

98岁北大终身教授季羡林,一语道破长生秘诀,他说:“人过七十,最好的养生方式,不是戒烟戒酒,也不是早睡早起,而是要坚决不做这三件事。” 季羡林活到 98 岁,经历了近一个世纪的风雨,作为北大终身教授,他对养生的看法和别人不太一样。 他觉得,人过了七十,真正影响身体的,不是抽烟喝酒这些事,而是有三件事坚决不能碰。 第一件不能碰的,是心里揣着不该有的念想。 小区里的刘大爷,70 岁那年退休,手里有笔不小的积蓄,儿女也都成家立业了。按说该安安稳稳享清福,可他总觉得日子太淡,听人说外面有 “新鲜乐子”,就动了歪心思。 结果被抓了现行,儿女气得半个月没理他,老伴哭着说日子没法过了。刘大爷自己也抬不起头,出门总觉得有人背后指指点点,没几个月就病恹恹的,连楼都下不去了。 季羡林说过,人老了,能吃能睡,身边有人陪着,就是福气。要是冒出些不切实际的念头,早晚得栽跟头。 第二件不能碰的,是总想着折腾出点新花样,不安分过日子。 张大妈 65 岁那年,老伴走了,孩子们怕她孤单,轮流来陪她。可她嫌在家闷,报了个老年舞蹈班,认识了个姓李的男人。 那男人嘴甜,说自己开服装厂,让张大妈投钱入伙,赚了钱俩人环游世界。张大妈脑子一热,把老伴留下的抚恤金全投了进去,还借了亲戚不少钱。 没过仨月,姓李的男人带着钱没影了,服装厂也是假的。张大妈又气又急,中风瘫在了床上,孩子们一边照顾她,一边还得帮着还债。 季羡林见过太多这样的事,他常说,人老了,手里的钱、住的房子、身边的亲人,都是根基,别动歪心思折腾,折腾来折腾去,多半是折腾自己。 第三件不能碰的,是把自己关在家里,不和人来往,任由孤独钻空子。 楼上的王爷爷 82 岁了,老伴十年前就走了,儿子在国外,一年到头回不来一次。 他每天就坐在窗边看街景,饭煮一次吃两顿,邻居敲门也懒得开。有次摔了一跤,在地上躺了两天,还是收废品的听见动静,才喊人把他送医院。 季羡林年轻时候就怕孤独,他说孤独这东西,你越躲它越黏人。人老了,哪怕去公园和老头下盘棋,去菜市场跟小贩砍砍价,也比一个人闷着强。 现在的人对养生特别上心,公园里天不亮就有人打太极、练气功,药店的保健品柜台前,总能看到老年人排队。 大家都想健健康康多活几年,这份心是好的,但很多人把养生搞得太复杂,又是忌口又是锻炼,反倒累得慌。 季羡林自己就不搞这套,他年轻时身体不算好,还得过两次癌症,却活到了 98 岁。 他不刻意锻炼,天气好多走两步,下雨就在家看书;吃饭也不挑,馒头咸菜能吃,红烧肉也能来两块;遇到糟心事,睡一觉就翻篇,不往心里去。 其实想想也是,刘大爷要是安于在家养花遛鸟,哪会惹一身麻烦;张大妈要是守着儿女过日子,也不会被骗得人财两空;王爷爷要是常去社区活动室坐坐,也不至于摔了没人知。 人过了七十,身体就像台老机器,经不起瞎折腾,也经不起空转。 季羡林说的那三件不能碰的事,说到底就是让人守住心、稳住神、多走动,别让那些没用的念想和做法,耗垮了自己。 这道理听着简单,能做到的人,日子多半都过得踏实。 对于季羡林的说法,网友们可是议论纷纷,毕竟现如今社会上的人越来越看重自己的身体了,各种新奇又有趣的养生法子层出不穷。 就拿年轻人来说,他们身处快节奏生活,健康意识觉醒,可行动却有点 “矛盾”。 他们热衷于将中药养生食材融入日常饮食,比如药膳面包、中药冰淇淋、中药养生奶茶等,在社交平台上分享自己的养生经验与心得,还互相交流各种养生打卡日常。 不过,网友们对养生也并非盲目跟风。 对于那些号称有神奇功效的养生产品或方法,大家也会理性看待。 比如对于添加了中药材的食品,有人觉得加了就健康,但也有网友会思考其实际功效,毕竟中医养生讲究因人而异、辨证施治。 大家都明白,适合自己的养生方式才是最好的,在追求健康的道路上,网友们一边积极探索,一边保持着理性态度 。 那么你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!