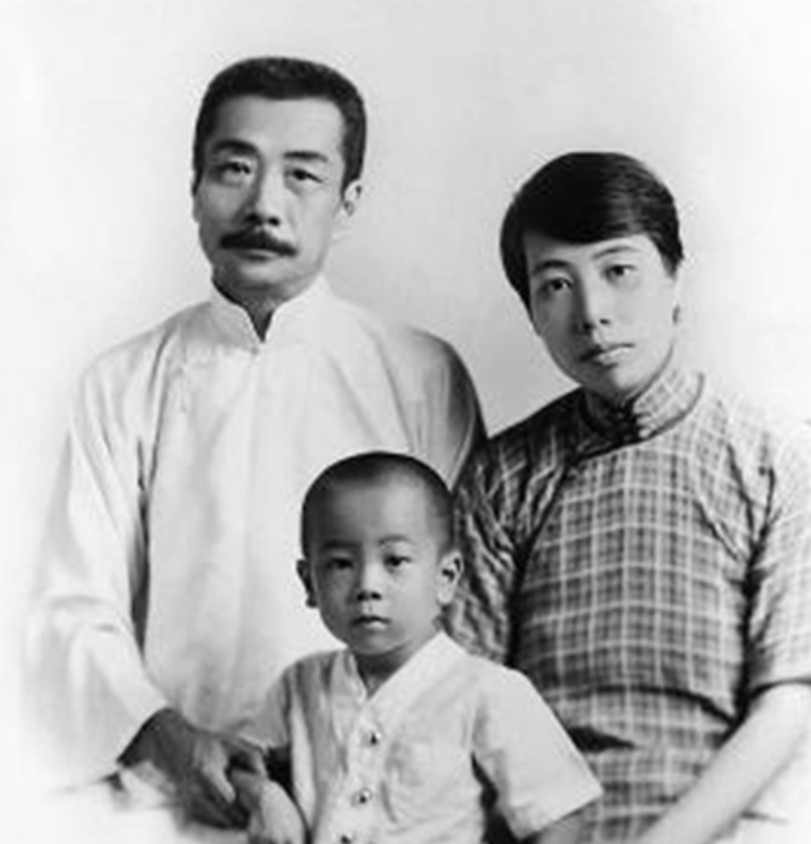

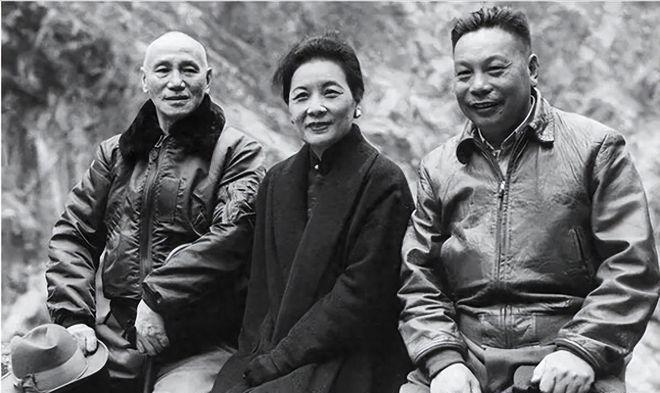

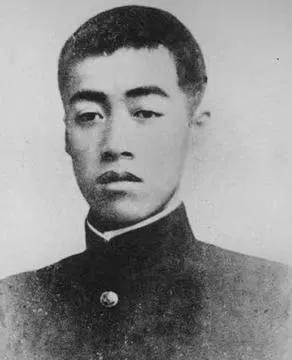

1947年上海滩最后的贵族,大资本家郭标全家福,子女们衣着讲究,颜值比过明星。2年后,郭氏一家移居美国,只有四女儿郭婉莹留在原地。57年丈夫去世后,她独自抚养两个儿女。因为资本家小姐的身份,工资从每个月148元降到23元。子女长大后去了美国,而郭婉莹却一直驻守在上海直到生命的最后。 主要信源:(今日女报——郭婉莹:中国“最后的贵族”,穿旗袍刷马桶,下乡劳动也保持优雅;界面新闻——郭婉莹:民国白富美的傲骨) 在二十世纪初的上海,郭婉莹这个名字代表着一种罕见的优雅与坚韧。 她出生于富裕的澳洲华人家庭,幼年随父母迁回上海后,被大家称为"永安四公主",家中是当地社交圈中著名的"上海最后贵族"。 她的父亲事业有成,在商界颇有地位,给予她优渥生活和西式教育。 从中西女塾毕业时仅19岁,郭婉莹已展露才华与美貌,精致的五官与弯弯眉眼传递着柔和气质。 不同于当时重男轻女的社会风气,她父亲鼓励女儿求学,常与她探讨学问,培养出她开朗深沉的个性。 这种家庭环境让她少年时便对自由与自主充满向往。 成年后的郭婉莹面临婚姻抉择。 父亲早年为她安排门当户对的婚事,但她坚持拒绝,提出继续学业的愿望。 通过耐心沟通甚至一场大病,她最终说服父亲解除婚约,进入燕京大学深造。 在大学里,她遇见了吴毓骧。 吴毓骧家族虽已衰落,但祖上显赫,加上他在麻省理工的经历,谈吐风趣见多识广,很快赢得郭婉莹好感。 吴毓骧对时事的见解与对科学的热爱,契合郭婉莹的开放思想。 尽管家世差距,郭婉莹父亲考虑到女儿心意,最终同意了他们的结合。 民国档案资料显示,当时上海西化家庭中婚恋自主现象渐增,但像郭婉莹这样富家小姐主动争取的例子仍属罕见。 婚后初期,吴毓骧在外商牛奶厂任职,夫妻生活安稳。 但随着子女出生,家庭琐事增多,吴毓骧性格中的不安分显现出来。 他常在外社交,忽略家庭责任。 一次郭婉莹难产时,吴毓骧竟留宿于一个寡妇家中,对方还是他们共同熟人。 面对背叛,郭婉莹未失态,她穿上旗袍、精心整理仪容后找到吴毓骧,平静接他回家。 这份克制源于对孩子未来的考量,也是她骨子里贵族的体面。 家庭风波后吴毓骧短暂回归,但命运再次突变。 他卷入政治事件被捕入狱,三年后病逝于囚牢中。 这一变故彻底改变了郭婉莹的生活轨迹。 家庭剧变后,郭婉莹与子女搬入狭小的亭子间,曾有的旗袍首饰全被抄没。 曾经的富家小姐被迫承担生计重担。 她养猪养鸡、刷马桶、洗厕所,忍受刺鼻气味只为抚养一双儿女。 上海地方志记载,当时类似经历的知识分子不少,但像郭婉莹这样优雅不减的实属少数。 照片中的她面容沧桑,头发剪短,手臂因劳作变得结实,但眼中光芒未灭。 在七平米的逼仄空间,她依然注重仪表:孩子外出必穿西服打领带,她自己则坚持每日梳洗,用瓷缸喝简单下午茶。 这种习惯非为虚饰,而是内心尊严的具象化。 她曾淡然解释:"生活起伏难免,可体面是给自己看的。" 债务压迫与物价飞涨中,郭婉莹未放弃任何工作机会。 她当过翻译、清洁工,甚至凌晨排队领配给粮。 困境未磨灭她对知识的信念:当孩子睡着,她借月光翻捡旧书籍,温习英文文法。 几十年挣扎后,约在70年代末,郭婉莹的生活迎来转机。 上海硅酸盐研究所聘她为英语教师兼翻译员。 68岁的她重拾专业所长,花白头发依旧梳理整齐,穿着简洁但笔挺的布衣授课。 单位同事评价她授课生动,毫无埋怨过往的语气。 一位学生回忆道:"郭先生从不说苦字,只鼓励我们多读书才能站稳脚。" 90岁高龄时,外媒记者采访她,她仍先整衣理鬓,才肯开口。 被问及艰难岁月,她只答:"人得往前看,困在过去才是可怜。" 纵观郭婉莹的一生,富贵与贫寒交织中,她的优雅与坚韧始终如一。 早期富贵时她穿定制的洋装拍婚纱照,这在30年代极其少见;落魄时刷马桶的手生满茧却依然从容。 她的故事并非神话,而是一种真实的力量:当人生坠落谷底,不哀叹不自弃,而是以体面方式重新攀登。 这种精神让她的美丽超越了时光局限,如一朵永不凋零的花。 对此您怎么看呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!