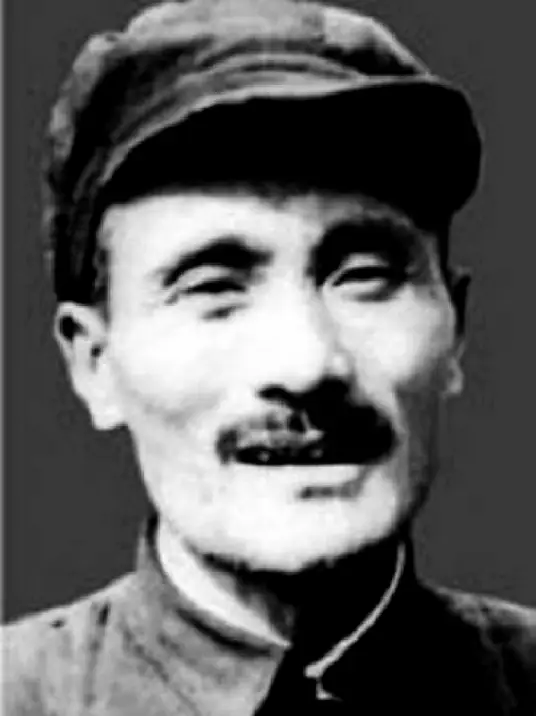

1961年,湖南长沙,国务院副总理陈毅视察期间,指着一位满脸严肃的老干部笑着说:“这就是谭余保,二十多年前差点把我给杀了!”一句话,让在场干部一愣。

谁也没想到,两位当时的中央与地方领导,居然有过生死交集,还差点走到了刀枪相向的地步。

时间倒回1937年,那一年,日军全面侵华,南京失守,山河动荡,为抗日,国共第二次合作。

中共中央决定,将南方八省的红军游击队统一整编为新四军。

陈毅是这一任务的重要执行者,被派往湘赣边区传达整编消息。

可陈毅这趟任务,一上山就差点送了命。

他到的地方,是湘赣边的游击根据地,谭余保在这儿负责军政事务,说话顶事儿。

谭是个老红军,1928年就在井冈山跟着毛泽东打游击,身上枪伤刀疤一大堆。

可这人有个特点:极度不信任陌生人,尤其是搞不清底细的。

这年头,叛徒太多,今天是同志,明天就端枪冲你。

陈毅那时已经是中央的骨干干部,从上海地下党系统出来,带着中央命令进山,可问题就出在这儿。

他从上海走了大半年,几经辗转,穿山越岭,跟外界失联。

游击队接到风声说有人自称是陈毅,还拿出文件、印章来。

可谭余保一听,火就冒起来了:“这年头,冒名顶替的多得是!哪有中央干部自己爬山进来?要是特务,咱们全完!”

村民把陈毅带上山,结果没两句话,就被五花大绑,关进山洞。

几个战士看押,谭余保亲自过来审问,他也不拐弯,拿着一根竹烟袋敲了陈毅脑门:“你是陈毅?哪来的陈毅?你证件谁给你开的?”

陈毅不慌,回头一句:“朱德总司令信我不?”这句话一出口,把谭余保给问住了。

他是个火爆脾气,但不是糊涂人,一听陈毅提到朱德,还说得这么硬气,心里开始犯嘀咕。

可嘴上依旧不松口:“等我派人下山核实,要是真有这回事,我亲自给你松绑!”

这核实一查就是好几天,陈毅窝在山洞,地上潮湿,衣服都湿透。

食物也就是糠饼子加点凉水,没人敢怠慢,更没人敢放松警惕,毕竟,谁都怕陈毅是国民党派来的卧底。

过了几天,山下来的小队带回了正式文件,还有江西方向的回复。

谭余保亲自翻阅,看了好几遍,一句话不说,最后扔下文件,大步流星往山洞走。

他走到陈毅面前,一把扯断绳子,把人扶起来,说:“老陈,对不住了,是我误会你了!”

陈毅拍了拍裤腿,笑着说:“你们是游击区,谨慎是对的,真要是特务,抓得好,只是头还疼呢,下次敲轻点。”

这事就这么翻篇了,但从那以后,两人关系却铁得很。

陈毅不是记仇的人,反而佩服谭余保这种“宁可错杀、绝不放过”的狠劲。

后来整编新四军,湘赣边的游击队顺利交接,谭余保也被调往其他战区,继续带兵打仗。

时间一晃到了1961年。陈毅这时候是国务院副总理,来湖南调研。

当地方领导安排座谈,介绍到副省长谭余保时,陈毅突然乐了,走过去一把握住他的手:“你还记得不?那年你差点要开我枪子儿!”

谭余保一愣,接着也笑了:“老陈啊,要不是你嘴硬,我真给你审公审了!”

在场干部一听,全愣了,这才知道,这两位是老相识,还是“差点出人命”的那种交情。

后来,在座谈会上,陈毅又跟干部们说:“谭余保是硬骨头,当年我拿文件上山,他没给我面子,照样关,照样审。这种人,打敌人稳当。”

有人问:“你没生气啊?”

陈毅说:“生啥气?打游击的,天天防着叛徒,他那时候可不是副省长,是地下党,是保命保根据地的头子,要是他信了个假陈毅,那才是失职。”

谭余保听着没说话,脸上一片平静,但事后找了陈毅单独坐了一会,他递上烟,说:“老陈,那时候真冤你了,我那脾气,你也晓得。”

陈毅摆手:“这不叫冤,这叫革命,我们干这行,得信人,也得提防人。”

其实,谭余保并非没杀错过人,早些年,在游击队里,他也曾因误判,把一位忠诚的政委彭克胜给处决了。

事后他一度情绪崩溃,甚至提议主动撤职,但中央并未追究,因为那时游击区局势太混乱,真假难辨,也正是这段经历,让他对“叛徒”二字格外敏感。

从此以后,他变得极度谨慎,对来历不明的人都要反复核实,也正因如此,才有了当年那出抓陈毅的戏。

晚年时,陈毅卧病在床,曾对王震说:“老谭这人脾气直,心肠硬,但是好同志,以后你要有事,替我照应一下。”

王震点头答应。陈毅走后,谭余保听说这事,眼圈都红了。

两位革命家,一个在敌后打拼,一个在前线指挥;一个讲原则、护地盘,一个讲胸怀、识大局。

他们的故事说不上多惊天动地,但就是这点小误会、小波折,才构成了那一代人的革命友情。

他们都没留下太多文字记录,也没把这些事写进回忆录。

但那次竹烟袋敲头的往事,却被陈毅讲了几十年,越讲越带劲,越讲越有味。

他不恨,他说:“我挨那一下,是我进革命以来最值得的一次,因为我遇上了一个真正为革命负责的人。”