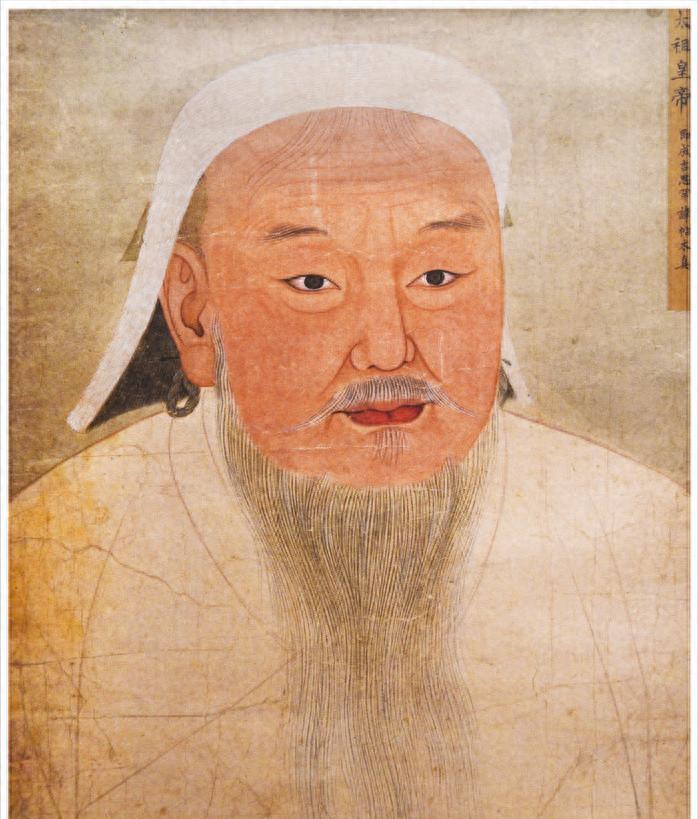

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他一眼就看中了一幅画,未曾想,拿到的那一瞬间,双手却突然颤抖了起来,那竟然是一张成吉思汗画像,连忙以3块钱收入囊中! 1952年,北大考古系教授史树青像往常一样漫步在北京街头。 这天,他路过一处僻静角落,一位摆摊卖字画的女子引起了他的注意。出于职业习惯,他俯身翻看摊上的画作,目光扫过一幅略显陈旧的画卷时,手指忽然僵住——画中人的面容让他心跳骤然加速。 那是一位头戴白色貂皮帽的男子,灰白胡须垂落胸前,眉眼间透着深邃的威严。 画像中的不是别人,正是成吉思汗。尽管与常见的成吉思汗画像风格迥异,但史树青凭借多年研究蒙元历史的直觉,断定这极有可能是一幅极为罕见的成吉思汗真迹。 他强压内心的激动,向摊主崔月荣询问画作来历。 崔月荣告诉史树青,这幅画是她公公陈宦的遗物。陈宦曾多次出使内蒙古,与当地王爷交情深厚,这幅画便是王爷赠予的礼物。陈宦去世后,家中突遭变故,她不得不变卖字画贴补家用。 史树青意识到这幅画的价值远非金钱可衡量。成吉思汗在世时曾下令禁止为自己画像,因此流传至今的画作屈指可数,且真伪难辨。 而眼前这幅画从笔触、服饰到神态,都透露出元代绘画的独特韵味。他翻遍口袋,仅凑出3块钱,向崔月荣说明这幅画的历史意义后,对方见他诚恳,便以低价成交。 史树青将画小心卷起,仿佛捧着整个元代的历史。 回到家中,史树青将自己关进书房,反复端详这幅画。他查阅古籍,发现画中成吉思汗的形象与《蒙古秘史》中“晚年面容慈祥”的记载吻合。画作使用的矿物颜料和宣纸质地,也符合元代工艺特征。 更令他惊讶的是,画中成吉思汗的神态温和,与民间传说中“铁血征服者”的形象大相径庭。 他推测,这或许是成吉思汗去世后,由亲近之人根据记忆绘制,寄托了对他的追思。 然而,仅凭个人判断不足以证明画作真伪。史树青决定寻求权威鉴定。他带着画像拜访了国内多位文物鉴定专家,包括故宫博物院的资深学者。 专家们组成鉴定小组,运用显微镜检测、碳十四测年等手段,对画作进行全面分析。 数周后,鉴定结果公布:这幅画确为元代真迹,绘画技法精湛,人物神态生动,具有极高的艺术和历史价值。 消息传出后,考古界和文化界为之震动。国内外媒体争相报道,称这幅画为“蒙元历史的活化石”。 许多收藏家闻讯而来,开出天价求购,甚至有人提出用北京一套四合院交换,但史树青始终不为所动。他深知,这幅画承载着元代的文化密码,属于全体人民,不应成为私人藏品。 经过深思熟虑,史树青决定将画作捐赠给中国国家博物馆,而博物馆则为此举办了隆重的入藏仪式,并将画像列为重点保护文物。 如今,这幅画陈列在国家博物馆的展厅中,每天吸引着无数游客驻足。画中的成吉思汗目光平静,仿佛在诉说着草原帝国的辉煌与沧桑。 (参考资料:湖北日报网——《史树青:“捡”这辈子最大的漏》)