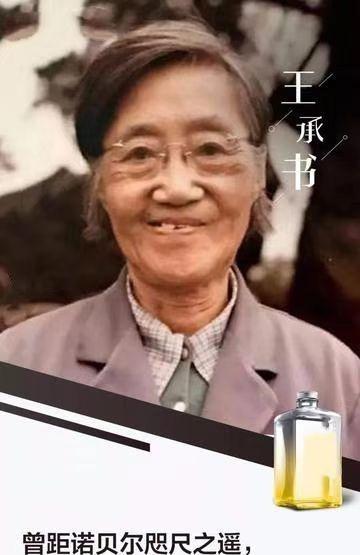

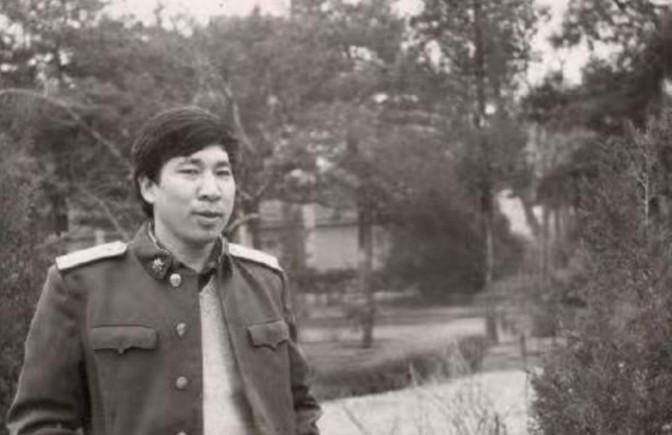

1986年,邓稼先病入膏肓,杨振宁前来探望。望着这位被岁月与病痛摧残得形销骨立的老友,杨振宁喉头发紧,轻声问道:"你为国家造出原子弹和氢弹,可曾领到多少奖金?" 【消息源自:《中国核工业发展史纲》《邓稼先传》等权威文献,以及杨振宁、许鹿希等人回忆录】 1958年秋天,北京西郊的一间办公室里,钱三强把茶杯往桌上一搁,陶瓷杯底与木质桌面碰撞出沉闷的响声。"稼先,国家要搞'大炮仗'了。"这位中国原子能事业的掌门人盯着眼前戴圆框眼镜的年轻人,"往后可能二十年、三十年,你的名字都不能出现在任何论文上。" 邓稼先扶了扶眼镜腿,镜片后的目光纹丝不动。三天前他刚过完34岁生日,家里两个女儿还在咿呀学语。办公桌上摊着从美国带回来的《物理评论》杂志,扉页上杨振宁的签名墨迹犹新——这位西南联大的老同学上个月才在普林斯顿与他畅谈宇宙的奥秘。 "什么时候出发?"邓稼先的问句简单得让钱三强愣了一下。窗外白杨树的影子斜斜切过水泥地面,像道无声的计时器。 西北戈壁的狂风在1960年春天撕碎了第三顶帐篷。邓稼先裹着军大衣,在煤油灯下按着被风掀起的计算纸。警卫员小张端着搪瓷缸进来:"邓老师,食堂留了俩馒头,您趁热......"话没说完就被呼啸的风声吞没。邓稼先突然抓起算盘往地上一摔,檀木珠子哗啦散了一地。"错了!全都错了!"他抓起铅笔在纸上划出深痕,"铀235的临界质量参数差了两个数量级!" 小张从没见过温文尔雅的教授这般模样。后来他才知道,这些天邓稼先带着团队用计算尺和算盘,硬是把苏联专家撤走时故意写错的公式重新推导了一遍。有天深夜他路过计算室,听见里面传来"啪嗒啪嗒"的声响——二十多个研究员排成两排,前排打算盘,后排核对,像支沉默的算术军队。 1964年10月16日,罗布泊的晨曦被蘑菇云染成金色时,邓稼先摸出贴身口袋里的照片。五年前离家时大女儿才到他腰间,现在应该读小学了。他把照片对着闪光的方向举了举,沙粒打在相纸上簌簌作响。基地司令跑过来熊抱他,发现这个总设计师的棉袄后背全被冷汗浸透了。 "老邓!咱们的'邱小姐'(原子弹代号)嫁出去啦!"司令的吼声震得他耳膜生疼。邓稼先只是笑,露出被戈壁风沙磨得有些发黄的牙齿。没人知道过去六年他每天工作18小时,右眼视力已经降到0.3;更没人注意到他悄悄把咳出血的手帕塞进了裤袋。 1979年的核试验事故像场荒诞剧。氢弹空投失败,弹体摔成扭曲的金属疙瘩。防化兵们握着辐射检测仪不敢靠近,邓稼先却径直走过去掀开蒙布。"你们都退后!"他扭头喊了一嗓子,声音被防毒面具滤得嗡嗡作响,"数据要是拿不回去,这些年白干了!"后来许鹿希在丈夫的病历上看到"全身放射性污染"的诊断时,发现污染日期正是小女儿的生日。 1985年杨振宁在北京协和医院的病房里,差点没认出床上那个头发稀疏的老人。邓稼先却一眼认出了老友,颤巍巍地从枕头下摸出本《场论与粒子物理》:"你的新作......我做了笔记......"杨振宁翻开扉页,看见密密麻麻的铅笔字迹中夹杂着些奇怪的符号——那是疼痛发作时,握笔的手抖出来的无意识划痕。 临终前半个月,邓稼先突然精神好转,非要许鹿希扶他去书房。他打开锁了二十多年的抽屉,里面整整齐齐码着泛黄的信封,每个信封上都标着年份。"等孩子们长大了......"他剧烈咳嗽起来,指关节敲在抽屉上哒哒响,"告诉她们,爸爸没去打仗......但确实打了场硬仗......" 1986年7月29日的暴雨来得蹊跷。邓稼先望着窗外被雨水冲刷的月季花,突然对护士说:"帮我拨个电话给九院(中国工程物理研究院)。"接线员听到的最后一句话是:"青海那边......数据要复核......"当天下午三点,心电监护仪拉出笔直的绿线时,床头那本翻开的《核物理基础》还夹着算草纸,上面画着未完成的演算公式。 三个月后,大女儿在整理遗物时发现父亲珍藏的笔记本。最后一页写着:"不要让别人把我们落下得太远。"字迹歪斜得像是用左手写的,日期显示是罗布泊第一颗原子弹试爆成功的日子。窗外秋阳正好,楼下传来小贩"冰糖葫芦"的叫卖声,那么远,又那么近。