1996年,左宗棠第四代孙左景鉴想回上海,他写信给上海市委,请求能分一套低楼层的房子,没想到被拒绝了,而拒绝他的人让大家意想不到。

这年初春的上海乍暖还寒,左宗棠第四代孙左景鉴坐在重庆家中,戴着老花镜反复擦拭那张泛黄的全家福,照片里二十岁模样的女儿左焕琛梳着麻花辫,身后那座红顶小洋楼在梧桐树影里若隐若现。

老人颤巍巍的手指停在照片边缘,最终铺开信纸写下:"市领导同志,能否安排个底楼住处?"

这封普通市民的住房申请信,在上海市机关里掀起不大不小的波澜,经办人员捏着信纸面面相觑,申请人身份栏明明白白写着"左宗棠曾孙",收件人却是时任副市长左焕琛。

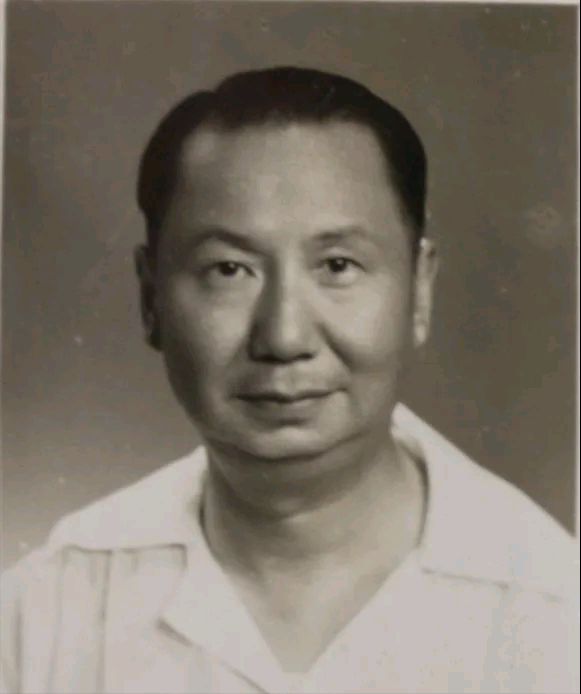

档案柜里泛黄的干部履历显示,这位八旬老人不仅是抗日名将之后,更是新中国医疗事业奠基人,曾在朝鲜战场救过无数战士性命。

机关大院里知情的干部都清楚,副市长办公室那扇枣红色木门背后,藏着段尘封三十年的往事。

1950年代国家号召医疗人才支援内地,时任上海华山医院主任的左景鉴二话不说带头报名,搬家那天,十五岁的左焕琛抱着门框哭喊:"爸,咱家房子交出去了,往后我住哪啊?"

左景鉴把女儿手指一根根掰开:"住集体宿舍,吃大锅饭,这才是新社会青年该有的样子。"

车轮碾过外滩青石板路的声音,成了左焕琛记忆里最刺耳的响动。

她后来考进上海第一医学院,真就住在八人间的筒子楼,冬夜裹着棉被抄医书,夏夜拍着蚊子背解剖图。

同窗只知道这个扎着羊角辫的姑娘成绩拔尖,却不知她每月要把粮票省下半斤寄往重庆。

重庆七星岗的老医院档案室里,泛黄的交接记录本还留着左景鉴龙飞凤舞的签名,1952年他带着三个木箱抵达山城时,整个西南地区连套完整的手术器械都凑不齐。

老照片里穿着中山装的中年人,带着学生们在防空洞改造成的病房里接诊,用竹片代替夹板,拿蒸锅消毒纱布。

二十年间硬是把个战地医院发展成三甲医院,自己却始终住在潮湿的职工宿舍。

时间转到改革开放初期,上海住房分配紧张得像绷紧的牛皮绳,1985年全市人均居住面积不足4平米,机关干部申请住房要论资排辈。

左焕琛从区卫生局干到副市长,办公室抽屉里始终锁着张发黄的房屋调配单,那是父亲当年主动上交小洋楼时,房管所开具的收据。

当那封重庆来信摆在副市长办公桌上时,秘书记得领导盯着信封上"左景鉴亲启"五个字足足抽完半支烟。

最终批件栏里落下朱红钢笔字:"按政策办理,不可特殊照顾。"

机关事务管理局的老科长后来私下念叨:"当年要是老左不交那栋楼,现在光拆迁补偿就能换三套电梯房。"

消息传回重庆那天,左景鉴正给医学院学生上最后一堂解剖课,老人听完侄子的转述,摘下听诊器笑了笑:"小琛做得对。"

转身在黑板上写下"大医精诚"四个遒劲大字,粉笔灰簌簌落在洗得发白的卡其布外套上。

那年深秋,老人在睡梦中安然离世,骨灰按遗嘱撒入长江,送行的学生们看见,装着骨灰的青花瓷坛上,刻着左宗棠当年收复新疆时的诗句:"新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。"

黄浦江的潮水日夜奔流,外滩那些老洋房早换了新主人,左焕琛退休后常去滨江步道散步,有次在梧桐树荫里驻足良久。

后来清洁工发现,那块路牙石上不知被谁用粉笔画了座歪歪扭扭的小楼,旁边还标着"1952"的数字。江风吹过,粉笔印子渐渐淡在晨雾里,就像那些沉在岁月长河里的往事。