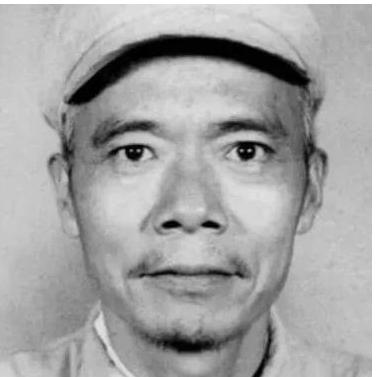

1937年,潜伏地下的共产党员涂作潮与邻居打牌,闲聊中,邻居突然不说话,还凑到他耳边,轻声说:“老兄,老实告诉我,你是不是共产党?要不怎么这般年纪还没老婆呢?” 二十世纪三十年代的上海滩暗流涌动,中共地下党员涂作潮以无线电技工身份潜伏在租界区。 这个在莫斯科接受过特工训练的老党员,日常以打牌喝茶的方式与街坊邻居套近乎,不动声色收集情报。 某个闷热的夏夜,牌桌上突然响起邻居半真半假的试探:"老兄,这般年纪还不娶亲,莫不是共产党?" 涂作潮捏着麻将的手纹丝不动,眼皮都没抬就怼了回去:"饭能乱吃话可不能乱讲,我看你倒像戴笠的探子。" 话虽说得硬气,后脊梁却渗出了冷汗。 这个看似家常的疑问,暴露出他单身状态的异常——三十多岁有正经营生的男人不娶媳妇,在当年好比秃子头上的虱子,明摆着惹人怀疑。 党组织收到汇报后,不出半月就给涂作潮物色了个带着拖油瓶的寡妇张小梅。 这女子大字不识几个,带着五岁男娃从苏北逃难来沪,恰似老天爷送来的挡箭牌。 两人在闸北棚户区摆了两桌酒,街坊们看着新郎官给继子包红包的热乎劲,再没人嚼舌头说闲话。 张小梅虽说没念过书,过日子却是把好手。天不亮就生炉子熬粥,把前夫留下的怀表当了换米面,还能用碎布头拼出像模像样的棉袄。 涂作潮半夜出门"修收音机",她从来不问东问西,倒像是早看透了丈夫的营生。 有回巡捕房查户口,这妇人当着警察面把结婚证往桌上一拍:"俺男人祖传的手艺,十里八乡谁不知道?" 1940年深秋,联络员老周在四马路被捕的消息传来时,涂作潮正在给儿子糊风筝。 竹篾子"啪"地折成两截,他抄起工具箱就往外跑。穿过三条弄堂找到妻子,二话不说把全部家当塞进包袱皮:"带着孩子去苏州投亲,有人问就说回老家收地租。" 张小梅搂着两个娃娃,眼泪在眼眶里打转也没掉下来,临别就说了句:"活着回来。" 这一别就是整三年。涂作潮跟着部队转战淮南,夜里摸出全家福照片,借着月光能看见相纸都磨出了毛边。 张小梅在苏州城郊帮人洗衣缝补,有回汉奸来查良民证,她把大儿子推进水缸,自己抄起菜刀剁猪草,愣是没露半点马脚。 直到1943年开春,交通员老马扮成货郎找来,两口子在太湖边的芦苇荡里重逢,五岁的小闺女抱着陌生男人喊叔叔,涂作潮这个铁打的汉子当场红了眼眶。 五十年代初,涂作潮调回上海搞军工,张小梅在弄堂居委会当调解主任。 特殊年代里老涂蹲过牛棚,老伴每天晌午准时送饭,铝饭盒底层总藏着几片腊肉。 有回红卫兵要烧他莫斯科带回来的皮箱,六十多岁的老太太抡起板凳堵着门:"要烧先烧我!" 时间转到二十一世纪,涂家第三代出了个留洋博士。 2021年清明节,涂作潮的孙子涂晓江带着混血女儿回虹口老宅,在曾祖父修电台的工作台前拍了抖音视频。 这个穿着潮牌卫衣的"海归"后来接受《解放日报》专访时说:"太爷爷那台发报机现在进了军工博物馆,但老太太纳鞋底的顶针还在我家抽屉里。" 2023年春天,百岁老人张小梅在华东医院安然离世。 整理遗物时,子女们在樟木箱底发现个蓝布包袱,里头整整齐齐码着七十多年前的结婚证、逃难时的船票、牛棚里传过的纸条。 最底下压着张泛黄的麻将牌,正面刻着"發"字,背面用针尖大的小楷写着四个字——白头偕老。 (信息来源:新华网《隐蔽战线英雄谱》、人民网《红色特工的传奇人生》、《解放日报》2021年4月5日特稿《电波永不消逝》、上海电视台纪实频道《申城记忆》栏目)