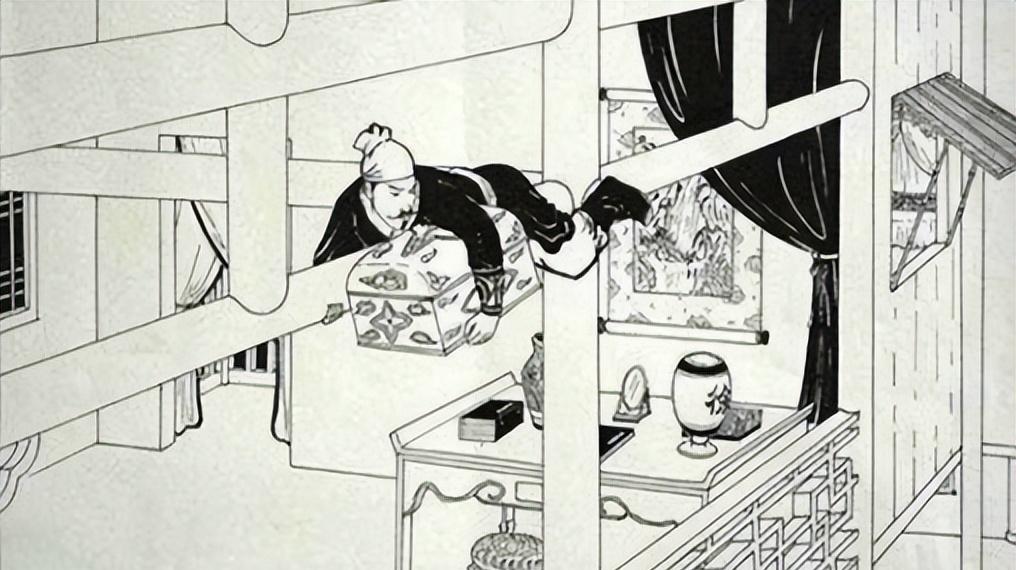

乾隆年间,一天深夜,有个盗贼趁黑摸进郑板桥的家中。郑板桥没有慌张,他明白起床搏斗一定不是盗贼的对手,搞不好还会丧命。可郑板桥又不想任由盗贼翻箱倒柜,心有不甘,就发生了一段精彩的故事。 这位曾任山东范县、潍县知县的老人,此刻正经历着人生中最清贫的岁月,三年前他因不满官场黑暗愤然辞官,如今靠着卖字画勉强维持生计。 院墙外传来窸窸窣窣的响动,郑板桥半眯着眼睛侧耳细听,这已经不是他第一次遭遇盗贼了,自打搬回扬州老宅,这座位于城郊的破旧院落就时常被梁上君子光顾。 月光透过窗棂洒在墙角的兰花上,这盆陪伴他十二年的君子兰,在幽暗中散发着淡淡清香。 木门发出轻微的吱呀声,一个黑影闪进屋内,郑板桥依旧保持着面朝墙壁的睡姿,布满皱纹的手却悄悄攥紧了被角。 他清楚记得十年前在潍县赈灾时,曾亲眼见过饥民为半斗米铤而走险的场景,此刻闯入者急促的呼吸声,让他想起那些饿得皮包骨头的灾民。 "细雨蒙蒙夜沉沉,梁上君子进我门。"沙哑的嗓音在寂静的房间里突然响起,吓得盗贼猛地贴在门板上。 郑板桥纹丝未动,仿佛在自言自语:"腹内诗书存千卷,床头金银无半文。" 黑影愣在原地,月光照亮了半张年轻的脸庞,这是个二十出头的后生,粗布衣裳打满补丁,握着短刀的手不住颤抖。 他借着月光扫视屋内:褪色的帐幔打着结悬在床头,掉漆的木箱半开着,露出几件浆洗发白的旧衣,墙角木架上整齐码放着笔墨纸砚,最显眼处供着盆叶片残缺的兰花。 年轻人脸上显出懊恼神色,蹑手蹑脚转身欲走。"出门休惊黄尾犬,越墙莫损兰花盆。" 床上的声音再次传来,惊得他差点踩到门槛外酣睡的大黄狗,这动物倒是心宽,这么大的动静还在吧唧嘴,想必是饿得没力气守夜了。 墙头那盆兰花在夜风中轻轻摇晃,年轻人贴着墙根绕开危险区域,正要翻墙时,屋里飘来最后两句嘱咐:"天寒不及披衣送,趁着月黑赶豪门。" 他脚下一滑差点摔个跟头,回头望见月光勾勒出床上人佝偻的背影,突然觉得脸上火辣辣的。 据《郑板桥年谱》记载,这位"扬州八怪"之首的晚年确实清贫如洗,中国国家博物馆收藏的《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》题记中,他自述"衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声",正是其体恤民情的真实写照。 南京博物院珍藏的《兰竹图》上"咬定青山不放松"的题诗,恰似他面对困顿生活的精神写照。 那个雨夜过后,郑板桥照常在东关街摆摊卖画,有好事者问起防盗秘诀,他指着新作的《墨竹图》笑道:"贼偷不去胸中竹。" 后来坊间渐渐流传开"板桥三语退毛贼"的轶事,却少有人知他特意在院墙外挂了块木牌,上面写着"寒舍无长物,聊赠卖画钱",底下竹筐里总放着几个铜板。 扬州城的老画工们记得,郑板桥那些年画的兰花格外精神,有主顾嫌叶片上的虫眼不吉利,他总是不厌其烦地解释:"咬得菜根断,方知苦菜香。" 如今站在扬州博物馆的玻璃展柜前,还能看见那方"七品官耳"的印章,据工作人员介绍,这枚郑板桥晚年常用的闲章,边角处有道细微裂痕,正是当年某个雨夜,盗贼仓皇离去时碰落的。 印章旁陈列着《荆棘丛兰图》,密密麻麻的棘刺间探出几朵白兰,题跋"不容荆棘不成兰"七个大字力透纸背。 中国书法家协会官网的专家评论指出,郑板桥独创的"六分半书"在晚年愈发苍劲,特别是处理盗贼事件后创作的《竹石图》,嶙峋怪石与挺拔劲竹形成鲜明对比,暗含"遇强则强,遇弱则柔"的处世哲学。 这种艺术风格的变化,与其说是技法精进,不如说是人生阅历的沉淀。 那个雨夜仓皇逃离的年轻人,后来在郑板桥去世次年向官府自首。 扬州府衙的档案记录显示,这个叫王二虎的年轻人陈述:"那夜见先生家中清寒至此,方知世上真有清官。" 他主动将这些年偷盗所得悉数上交,唯独留下从郑板桥院墙外竹筐里拿的三个铜钱,说要"留着警醒"。 如今在东关街历史街区,导游们常指着郑板桥故居的月亮门讲解:"这门上原本刻着'聊避风雨'四字,后来重修时改成了'风雨故人'。" 门廊下新栽的几丛竹子随风摇曳,叶片沙沙作响,仿佛还在讲述三百年前那个充满智慧的雨夜故事。 参考:《郑板桥年谱编释》