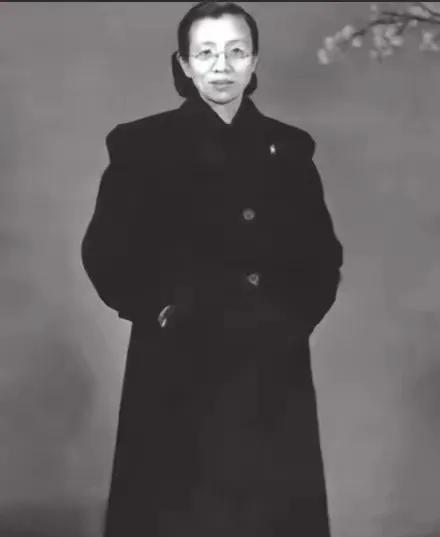

铁幕下的红妆谍影 1949年4月24日,南京总统府门前的梧桐叶在晨风中沙沙作响。一位身着半旧蓝布褂、烫着精致发髻的中年女子,向解放军哨兵递出了一句改变历史的话:“我是陈修良。”话音未落,35军政委何克希趿拉着布鞋冲出门外,与这位被国民党悬赏十根金条追捕十三年的“共谍头子”紧紧相拥。 从上海名媛到“铁桶金陵”的破局者 1907年,陈修良出生于宁波富商家庭,自幼丧父的她目睹了封建家族对孤儿寡母的倾轧。母亲将变卖家产换来的银元缝进她的衣襟,将她送进新式学堂。1926年,这位精通诗词、会弹钢琴的富家小姐,在上海国民大学秘密加入中国共产党,次年成为向警予的秘书,从此踏上革命征途。 1946年3月,当华中分局将重建南京地下党的重任交给她时,这个“铁桶城市”已吞噬了八任市委书记。陈修良怀揣三块银元潜入南京,在国民党11万军政人员的眼皮下,以绸缎庄老板娘、电料行阔太等身份为掩护,织就了一张覆盖2000余人的情报网。她独创的“市井密码”令人叹服:夫子庙的梨膏糖纸背面标注敌军布防,算命先生的卦签暗藏策反名单,甚至菜市场的“三斤带疤梨”暗喻师级军官调动。 虎穴中的“幽灵指挥” 在总统府三公里外的武学园巷弄,陈修良的“安全屋”堪称谍战艺术杰作。她先后六次迁居,从假装文盲的“柏家姑妈”到华德电料行“张太太”,每次身份转换都精准拿捏阶层特征。为演好市井妇人,她学会随地吐痰、骂街,却在深夜用米汤密写情报;作为“麻将迷”,她用红中、白板传递指令,将特务头子的牌桌变成情报中转站。 1948年秋,她安插在国防部机要科的“眼睛”截获《长江防御计划》,三野指挥部比顾祝同更早知晓江防细节。次年2月,她策反的“重庆号”巡洋舰起义前夜,这个穿香云纱旗袍的女人蹬着自行车横穿南京城,将最后三份江防要塞图塞进舰长邓兆祥手中。当万吨巨舰调转炮口对准总统府时,国民党海军部长桂永清哀叹:“军舰起义比陆战失利更伤士气!” 没有硝烟的生死博弈 陈修良的策反名单上,既有首都警卫师师长王宴清这样的“御林军”统帅,也有军政部副署长汪维恒这类潜伏12年的“休眠者”。她像外科医生般精准剖析策反对象:对反感内战的空军飞行员俞渤,她派地下党员扮成侍应生,在南京中央饭店的舞池里传递《告空军同胞书》;对掌握胡宗南军需机密的汪维恒,她让小叔子沙文威以同乡身份唤醒其初心,最终获得国民党师级以上部队的绝密名册。 最惊险的较量发生在下关电厂。1949年4月20日夜,她带着二十余名工人突入配电室,面对国民党工兵的炸药威胁,她轻抚怀表道:“炸了发电机,你们撤退也得摸黑。”这句攻心之语,让南京城的灯火在解放时依旧通明。而当35军战士冲进总统府时,他们不知道后墙的机枪阵地,正是这位“温婉阔太”带人连夜架设。 血色黎明中的暗战终章 渡江战役前三个月,陈修良的情报网已渗透至国民党决策核心。她通过策反的警察局科长送出五版江防图,连碉堡机枪射角都精确到度;安排二十艘渔船接应渡江部队时,她用香烟纸手绘的“船锚通行证”,成了突破天堑的关键。当35军官兵惊叹于南京城的完整时,何克希举起酒杯感慨:“陈大姐的情报比大炮管用!”她却望向窗外:“该敬的是印刷厂老孙头——他被烙铁刻背都没吐一个字。” 1998年深秋,91岁的陈修良在病榻上呢喃“下关码头的汽笛”,溘然长逝。她的笔记本里,仍夹着当年手绘的南京城防图,泛黄的纸页上,茶馆、菜场、舞厅的标记密密麻麻——这些市井烟火处,曾是她刺破铁幕的刀锋。