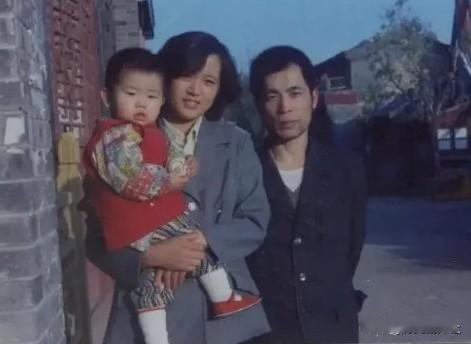

1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我每月工资49块,要寄20块给东北老家。家里五个兄弟姐妹,大哥精神失常得吃药,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好……” (信息来源:2012年9月19日 南阳晚报——梁晓声:一路走来感谢妻子相伴) 1981年夏,32岁的梁晓声任职于北京电影制片厂编辑一职,经领导撮合,他与北京姑娘焦丹相见,焦丹着一件洁净的碎花衬衫,利落短发映衬下,一双大眼睛水汪汪的,甚是灵动。 梁晓声倒也没绕弯子,直接把自己那点窘境全撂了出来,每月工资49块,20块雷打不动寄回东北老家,那儿有当工人的爹,打零工的妈,一个住疗养院、精神不太好的大哥,还有三个等着吃饭的弟弟妹妹,末了,连自己长期熬夜写作熬出的肝病、胃病也一五一十交代了。 他估摸着,这番话,足以把任何一个脑子清楚的姑娘吓跑,谁知,焦丹听完,眼圈竟然红了,说了一句梁晓声完全没料到的话:“两个人分担总比你一个人硬扛强。”这句话,像股暖流,一下子冲开了梁晓声二十多年独自扛着家庭重担的心,后来他从丈母娘那儿听说,焦丹回家就跟爹妈表态:“这人实诚,不藏着掖着,我就认这份实在。” 焦丹当时的条件,放到如今亦属不错,父母皆在事业单位,家中住着单位分配的宽敞两居室,她高中毕业就在图书馆工作,月薪38元,然而,她却偏偏看中了那个住筒子楼、日日吃食堂的东北穷小子。 梁晓声心里门儿清,知道两人差距大,怕耽误了焦丹,干脆玩起了消失,一连三个月躲着不见,没承想,焦丹直接拎着饭盒找到了他的宿舍,饭盒里是热乎乎的红烧肉,底下还压着张纸条:“胃不好更要按时吃饭。” 1982年5月,两人领了结婚证,焦丹带着三个樟木箱,简简单单地乘着4路公交,就这样搬进了梁晓声那间11平米的单身宿舍,筒子楼的生活艰辛自不必说,没有独立厨房,走廊成了各家争抢的阵地,邻居们都颇感意外,看着这位新媳妇独自骑着三轮车运送煤球。 焦丹倒不觉得委屈,每天算着钟点,在煤球炉子上给梁晓声做饭,梁晓声埋头写稿时,锅碗瓢盆的动静难免打扰,他心疼媳妇,也怕思路断了,有时会急躁地嚷嚷:“随便煮点面条得了!”焦丹从不往心里去,第二天照样十五分钟内端出两菜一汤,简单,但营养搭配得挺好。 婚后才三个月,梁晓声的短篇小说《这是一片神奇的土地》在《北方文学》发了,稿费单寄来,焦丹正蹲在走廊里择菠菜,她打开一看,68块!抵得上丈夫俩月工资了,那天,小两口破天荒下了次馆子。 转过年来开春,焦丹有了身孕,孕吐最厉害时,她仍踏雪去早市买菜,只为物美价廉,孩子出生后,半夜一哭,焦丹怕惊扰丈夫写作,便裹着棉大衣,在冰冷的楼道里来回踱步,小声哼着歌哄孩子,梁晓声有次起夜撞见,看着妻子冻得通红的鼻尖,一句话也说不出,心里堵得慌,又是愧疚又是感动。 1990年,梁晓声的父亲肺病加重,焦丹二话不说就把老人接到北京,为了方便公公去医院化疗,她竟然花八十块钱买了辆二手三轮车,每天顶着北风,亲自蹬车接送。 有一次,雪天路滑,三轮车不小心滑进沟里,焦丹下意识护住公公,自己的膝盖却磕破了,血直流,她硬是咬着牙,坚持把公公送到医院,才去管自己的伤,这事让梁老爷子感动得不行,见人就夸:“咱家祖坟冒青烟,摊上这么个好媳妇。” 时光匆匆,转瞬到了2000年,梁晓声的稿费存折上终有了五位数的存款,夫妻俩用这笔钱于西三旗购置了一套两居室,装修材料皆由焦丹亲赴建材市场精心挑选,一点点淘换来的经济实惠型,可新房的暖气还没捂热几天,哈尔滨老家就来了消息,大伯子住的精神病疗养院要拆迁。 焦丹当即拍板,拉着梁晓声直奔哈尔滨,把精神时好时坏的大伯子接回了北京,她直接把新房钥匙塞到大伯子手里,说:“您踏实住着,我们住惯了筒子楼,离单位还近,”在外人看来,这牺牲可不小。 焦丹却有自己的道理:“大哥这辈子不容易,住新房心情好,病也好得快,”她每天换着花样给大伯子做有营养的饭菜,鱼汤要撇得一干二净,肉丝要切得细细的,就怕他不消化,就算大伯子偶尔犯病,摔了碗碟,她也只是默默收拾干净,转身又端上一碗热粥。 梁晓声在茅盾文学奖的颁奖礼上,有记者问他创作秘诀,他指着台下观众席里的焦丹,特深情地说:“军功章有她一大半,”而焦丹呢,只是在台下不好意思地摆摆手,回了家,她还是那个默默给丈夫熬小米粥养胃的妻子。 这份相濡以沫,不仅是文学圈的一段佳话,更是对爱情和婚姻的深刻解读,现在的人总爱说,婚姻得有物质基础,那么,要说维持一段长久又幸福的婚姻,到底什么才是最要紧的呢?是银行存款,还是像焦丹这样的“实在”与“分担”?他们的故事,似乎已经给出了答案,毕竟,在爱情和婚姻的天平上,真心,或许才是最重的那个砝码。