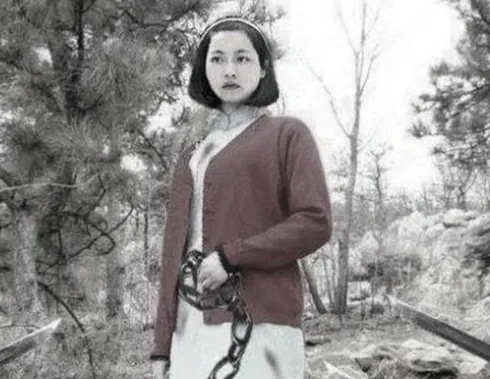

1942年,弘一法师临终前对弟子说:“我命终后勿动我体,锁门八小时,八小时后,不必擦体洗面,随身衣被裹了,送往后山坳中即可,历三日有虎食我最好,虎不来则就地焚化。化后再布告周围,万不可早通知。” 弘一法师,俗名李叔同,生于1880年天津,家里算得上是大户人家,父亲是盐商兼进士,母亲是妾室。他排行老三,小时候父亲去世,家道虽没中落,但二哥对他不冷不热,童年过得挺孤单。从五岁起,他就开始背古文经典,七岁去普陀山接触佛经,算是早早埋下了出家的种子。十几岁时,他学书法、写诗,家里还有猫咪陪着,日子过得挺文艺。 1898年,他考进南洋公学,开始接触新式教育,后来在1905年跑去日本留学,学美术和音乐。在东京,他不光是学生,还加入同盟会,搞戏剧社团“春柳社”,演话剧《茶花女》,反串女主角,演得日本人看了都夸,连后台都挤满了人。这段时间,他的生活丰富多彩,既有艺术追求,也有爱国热情。 1911年回国后,他在天津、上海、杭州等地教书,教美术和音乐,学生里有后来出名的丰子恺、潘天寿。他的教学方式很新颖,学生挺喜欢。但个人生活上,他也有不少波折。1897年,他听母亲的话娶了俞氏,生了三个儿子,但长子夭折,次子和三子后来跟着母亲过日子。在日本留学时,他还跟一个日本女子结了婚,出家后她回了日本。这些情感经历,多少让他对人生有了更深的思考。 到了1918年,他38岁那年,人生来了个大转折。一位老朋友许幻园突然跑来说自己破产了,要告别,结果人一溜烟跑了,李叔同追出去没找到,写下《送别》这首歌。这件事对他打击不小,让他开始反思人生无常。那年,他在杭州虎跑寺剃度出家,法号演音,后来改成弘一,从此一心钻研佛法,成了律宗第十一代祖师,还写了《南山律在家备览》这样的著作。 从艺术家到和尚,这转变听着挺玄乎,但其实跟他一生的经历脱不开关系。小时候的孤单,让他习惯独处;早年接触佛经,给了他精神寄托;留学日本的见识,打开了他的眼界;回国后教书育人,又让他感受到人世间的温暖和责任。可朋友破产这件事,像压垮骆驼的最后一根稻草,把他推向了出家这条路。他不是逃避,而是想找个答案:人活着到底为了啥? 出家后的弘一法师,生活简单到极点,吃穿用度都不讲究,修行上却特别严谨。他研究律宗,强调守戒,把佛教的规矩理得清清楚楚。他的生活态度也影响了很多人,比如丰子恺,后来写文章回忆老师,总是带着敬佩。他不光是自己修行,还想让更多人明白佛法的道理,这种慈悲心贯穿了他后半生。 到了1942年,他62岁,身体越来越差,在福建泉州温陵养老院住了下来。那年10月初,他感觉自己大限将至,就把弟子们叫来交代后事。他的遗嘱简单又震撼:死后别动他身体,锁门八小时,之后不用洗脸换衣,直接裹上衣服送到后山,放三天,有老虎吃最好,没虎就烧了,烧完再通知大家,别提前声张。 这遗嘱听着有点怪,但细想全是他的智慧。先说“锁门八小时”,他信佛教里魂魄离体需要时间,不让人动他,是怕打扰这个过程。“有虎食我最好”,这想法更绝,既顺应自然,又省去繁琐的后事,透着一种彻底的放下。至于“别提前通知”,是不想惊动太多人,免得大家忙乱,自己也能安静走完最后一程。 弟子们照办了。1942年10月13日,他圆寂后,遗体放了八小时,然后被送到后山。三天过去,没虎来,就烧了,骨灰后来安葬在泉州和杭州。消息传开,附近村民都来悼念,没人觉得通知晚了,反而佩服他的洒脱。他的遗嘱不只是安排身后事,更是他对弟子、对世人的一次教诲:生死不过是自然规律,别太执着。