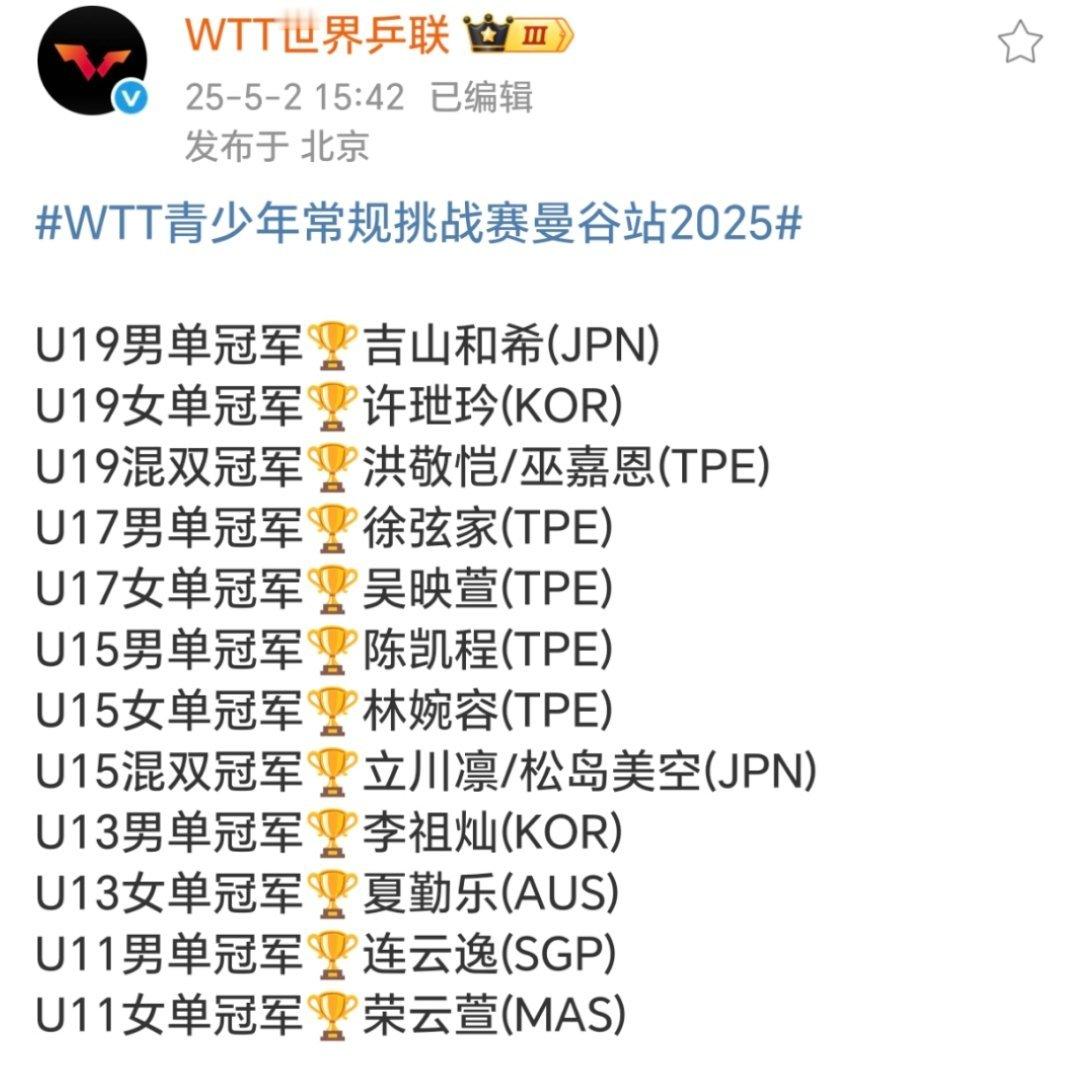

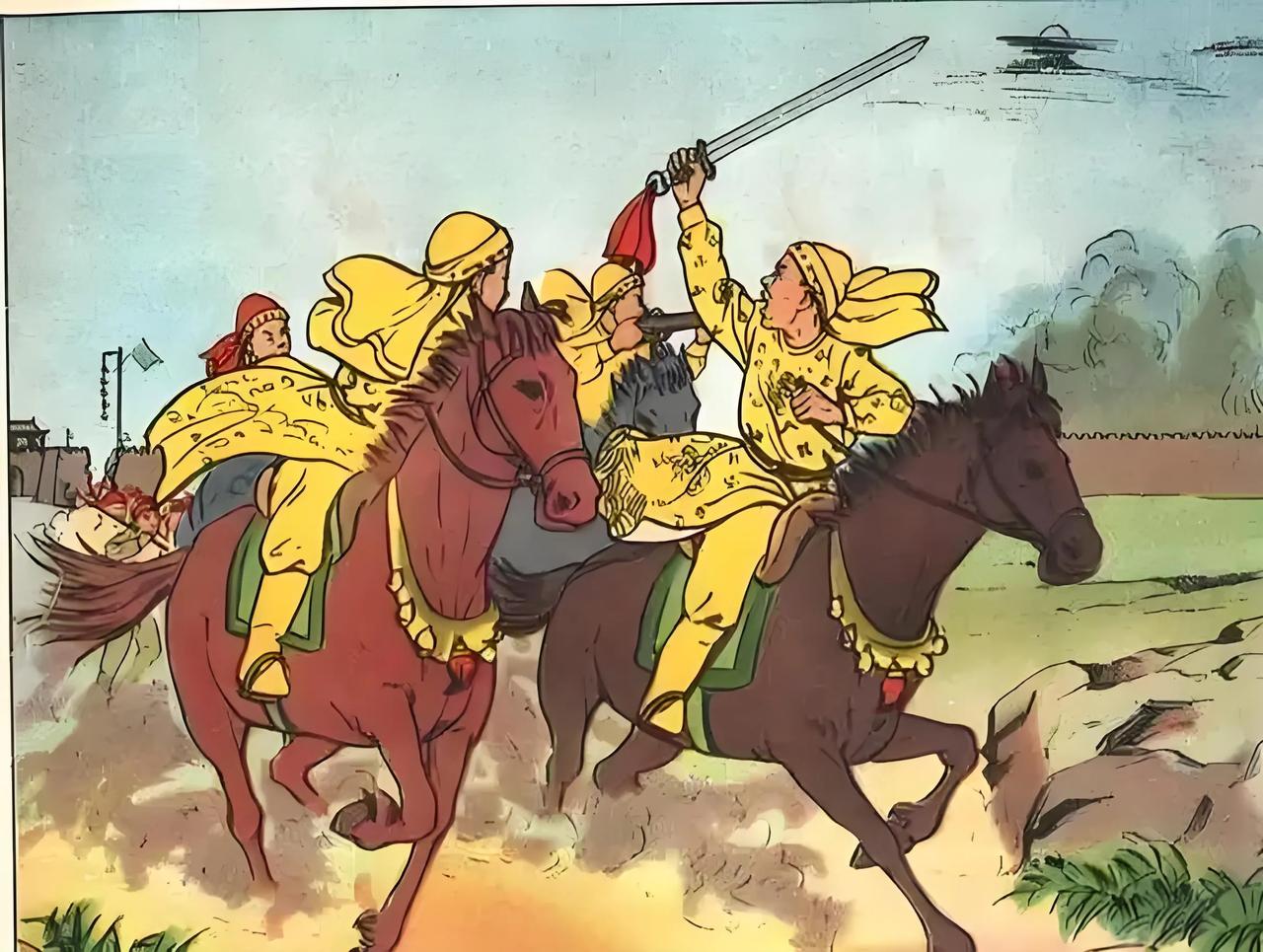

1943年,地下党员李振远遭遇日军严格盘查,眼看身份即将要暴露,这时他两岁的女儿突然跑了过来,只说了一句话就直接救了他一命! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1943年深冬,东满的铁轨在北风中铮鸣,一列绿皮火车从锦州缓缓驶向奉天,裹挟着南来北往的旅客,也载着一场未曾预演的生死暗战,李振远坐在靠窗的位子上,身穿一件泛白棉袍,袖口磨得起毛边。 他的左手按在膝盖上,右手掌心藏着一张折了几道的证件,那是他精心伪造的“王守业”良民证,名字下方贴着一张模糊相片,照片上的脸与他现在这副模样差了三分,却也只差三分。 火车每隔百里就要停靠检查,日军宪兵携带长枪刺刀鱼贯登车,逐一查验证件,三小时前的查票只是走个形式,而这一次,他们不仅带着手电和花名册,还有一沓泛黄的通缉照片。 李振远从眼角余光看见那纸页上翻出一张旧照,五年前的轮廓被墨水描摹得清晰,照片旁赫然印着“十万洋赏”。 他的脊背贴在座椅上,仿佛要陷进去,胸口微微起伏,呼吸被冻得短促,他知道,一旦那照片和自己对上了号,就不仅是他一个人的劫数。 车厢另一侧,妻子周梅影低头为两岁的女儿整衣,手指颤动中藏着某种暗示,她没有回头,只是轻轻将女儿往过道方向一推。 那孩子披着蓝花布小袄,脸蛋白里透红,跌跌撞撞朝李振远跑来,奶声稚气中喊出一句:“叔叔,抱!”这声呼唤像一柄钝刀划破车厢凝固的气氛,也划开了李振远短暂的茫然。 他弯下腰将孩子抱起,动作自然得像是演练了千百次,孩子胖嘟嘟的脸蛋贴在他胸口,小手攥着他的衣领,挡住了他半边脸。 宪兵走到面前,灯光扫过他的眼窝、鼻梁和颧骨,刺刀挑起棉袍前襟,露出内袋里的良民证,照片与眼前之人对照,形似但不十分相像,尤其孩子咯咯地笑着抓住他的胡茬,模样天真无邪。 李振远用一口夹杂口音的日语解释“家中亲戚探亲,带孩子来奉天看病”,语调平稳,尾音微颤。 宪兵狐疑地盯了几秒,接过妻子递来的烟盒后,翻了翻就别回枪口,等他们离开那一刻,李振远的后背早已湿透,贴着椅垫冷得发抖。 这趟奔赴敌后的旅程,是党中央为东北布设新一轮情报网络的重要一步,李振远曾在抗联打过游击,对奉天、通化一带的日军布防了然于心。 他与周梅影一道,负责将一部微型电台带进关内,还要在奉天、铁岭建立接应点,带着女儿同行并非本意,而是一次不得已的“家庭伪装”,小女孩成了他们最意想不到的伪装工具。 火车抵达奉天后,他们没进城,而是连夜辗转至城西郊的豆腐坊,与早已等候的地下交通员接头。 女儿李琳在怀中打了个喷嚏,眉头紧蹙,那一声“叔叔”仿佛还回荡在他脑中,他用棉袄包紧女儿,脚步迈得更快了些,他知道,此刻不仅是任务开始,更是另一场生活的背水一战。 李琳的身体在抵达东北后愈发虚弱,天寒地冻中,孩子咳嗽频繁,夜里发烧到说胡话,夫妇俩四处筹药,自制糖浆,甚至把盘尼西林混在热水袋中敷在她胸口。 可那年冬天,终究没给这家人太多宽宥,一月末的一个晚上,李琳没再醒来,周梅影抱着她坐了一夜,天亮时,窗外雪已经积了半尺厚。 那张救父一命的小脸,就这样凝固在他们记忆中,李振远把那天车上的通行证、女儿小袄袖口的破线头,连同一枚铜钥匙封在一只小木盒中,埋在他们驻地旁的老槐树根下。 任务还要继续,情报还要传送,他们咬紧牙关擦干泪水,沿着冰雪覆盖的小路,消失在下一段敌后密林。 多年后,当李振远将这段往事口述给年轻人听时,从不渲染,只简单说那孩子说了一句“叔叔,抱”,他就活了下来。 再多的话,他不愿讲,密信早已腐朽,唯有那一句稚语,永远留在那个车厢,在那个冬日的东满线上。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:法律与生活杂志——这名情报员获邓小平如此评价:一个情报胜千军万马