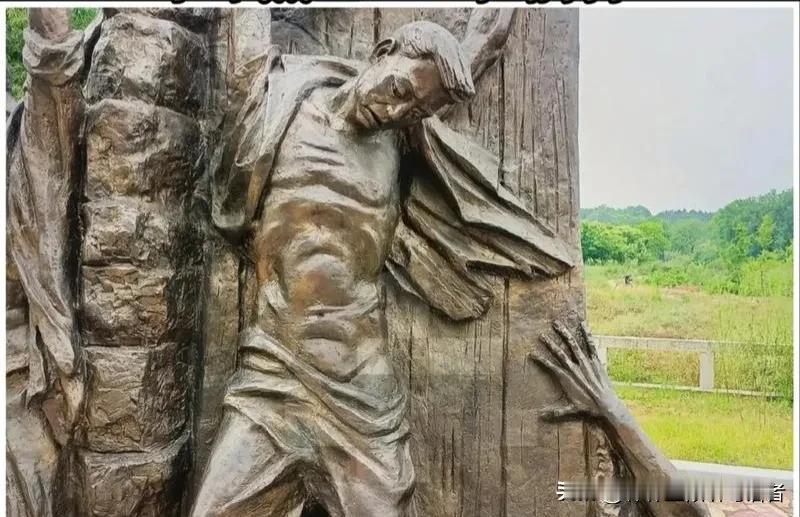

1928年初,30岁的程儒香被敌人拖到箭厂河吴氏祠堂大门外,一阵毒打后,被扒光衣服后拉开四肢,用四根铁耙齿钉把他四肢钉在清砖墙壁上,殷红的鲜血,咕咕的流淌,钻心的剧痛,使他在寒冷的冰天雪地里额头上冒出豆大汗珠,一阵阵疼痛的抽搐,汗珠如雨一般滚落。 刺骨的寒风裹着雪粒子打在他裸露的身上,伤口的疼和浑身的冷绞在一起,他一次次疼得昏死过去,又一次次被冰冷的风雪吹醒。醒过来的第一刻,他依旧用尽全身力气朝着围在一旁的敌人怒骂,因为这群丧心病狂的刽子手从他被捕那天起,就没停止过逼他交出箭厂河地区共产党员和农民自卫军的名单,清乡团团长方晓亭更是放话,只要他松口,就能留一条活路。可程儒香从没想过低头,他是箭河农民自卫军大队长,是跟着党闹革命的人,黄麻起义时他领着队员们冲在前面,把红旗插上黄安城头的那一刻,他就把自己的命交给了革命,交给了家乡的穷苦百姓。敌人先是摆下宴席用高官厚禄利诱,被他骂得狼狈逃窜,又接连用了十余种酷刑,灌辣椒水、压杠子、坐老虎凳,直打得他血肉模糊,甚至一刀割下了他的左耳朵,这些都没能让他吐出一个字。他们见硬的不行,就抓来他的老母亲劝降,他看着泪流满面的母亲满心愧疚,却还是咬着牙让母亲转告党组织,自己宁死也绝不会叛党,革命总要有人流血牺牲,让同志们继续坚持下去。 敌人的所有伎俩都落了空,看着钉在墙上依旧不肯屈服的程儒香,他们的凶残被彻底激发。他们发现程儒香醒着就会对着路过的乡亲们喊话,号召大家团结起来跟恶霸斗争,就恶狠狠地割下他的上眼睑,用皮肉遮住他的眼睛,不让他再看见人。可他们低估了程儒香的意志,眼睛看不见,他就靠耳朵听,只要听到身边有敌人走动的声音,就用尽全身力气破口大骂,那嘶哑却坚定的骂声,让围守的敌人心里发怵。气急败坏的敌人最后下了死手,一刀割掉了他的舌头,从此他再也不能开口说话,可他那双被遮住的眼睛依旧用力睁着,胸膛依旧挺着,用身体的姿态告诉所有人,他的革命信念从未有过一丝动摇。 箭厂河的乡亲们就站在不远处,看着自己的带头人被如此折磨,个个攥紧了拳头,恨得牙痒痒,心里的痛比自己受刑还甚。大家偷偷凑在一起想办法营救,有人想趁夜摸过去撬开铁耙齿,有人想假意送水分散敌人注意力,可敌人早有防备,祠堂周围全是荷枪实弹的爪牙,几次营救尝试都以失败告终,乡亲们只能眼睁睁看着,把这份仇和恨埋在心底。程儒香的母亲每天都来给他喂饭,看着儿子被折磨得不成样子,老人抱着他的身子失声痛哭,程儒香不能说话,只能用眼神看着母亲,那眼神里没有痛苦和畏惧,只有坚定和嘱托,他想告诉母亲,自己从未后悔走革命的路。 敌人见始终无法折服程儒香,最后做出了更残忍的事,他们把他从墙壁上拔下来,拖着他血肉模糊的身子到村外,又用铁耙齿把他钉在一棵木梓树上,还下令不准乡亲们再给她送吃的喝的。冰天雪地里,程儒香没有食物,没有保暖的衣物,就靠着心中的那股气硬撑着,他在树上整整熬了两天,最终在饥饿和寒冷中壮烈牺牲,那年他才30岁。他本可以跟着农民自卫军的大部队转移到黄陂木兰山开展游击战争,可党组织让他留下来坚持斗争,他就义无反顾地守在家乡,重建农民协会,组织穷苦百姓继续反抗,哪怕知道留在箭厂河意味着要面对敌人的疯狂搜捕,意味着随时可能牺牲,他也从未有过一丝退缩。 程儒香的牺牲没有扑灭大别山的革命火种,反而让箭厂河的乡亲们更坚定了跟党闹革命的决心,大家记着他的话,记着他的牺牲,前赴后继地加入革命队伍,把方晓亭这群恶霸的滔天罪行记在账本上,等着讨回公道的那一天。作为黄麻起义的骨干力量,程儒香用自己的生命诠释了一名共产党员的气节,他的坚贞不屈,他的大义凛然,不是孤例,而是大别山革命先烈的缩影,无数像他这样的人,用血肉之躯挡住了敌人的屠刀,守住了革命的火种,让大别山区的红旗始终不倒。我们如今的和平生活,正是这些先烈用生命换来的,他们的名字和事迹,永远值得我们铭记,刻在心底,代代相传。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。