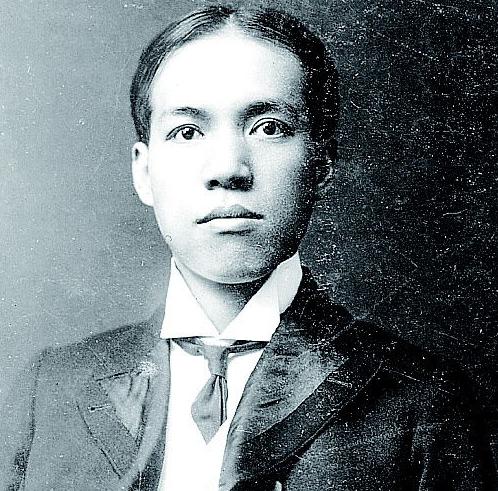

梁启超当年动手术的时候,值班护士标记位置的时候标记错了,把标记打在了健康的肾上,主刀医生动手术的时候没有核对,导致梁启超被割掉了一个健康的肾。 手术室外,陪着守了一整夜的人是梁启勋。协和医院当时已经是北平最现代化的医院之一,设备和制度都让人觉得“靠得住”。 梁启勋却在走廊里来回踱步,心里压着一句话:这事怎么会发生在梁启超身上。梁启超不是普通病人,名字早就写进近代史,连北洋政府的财政部总长、司法部总长都做过,按理说,医生更该谨慎。 可偏偏就是在这种“更该谨慎”的时刻,出了最要命的差错。 梁启超住进协和之前,身体早已不是年轻时那种硬朗。1924年,李蕙仙去世,家里一下子冷清下来。 梁启超那几年忙学术,也忙着给孩子写信,信里常把身体不舒服写得轻描淡写,像是在怕家里多担心一分。到了后来出现尿血,梁启超还是拖着,拖到掩不住才住院。 协和的检查把重点放在肾脏上,外科意见很快明确:要切除一侧肾。 问题出在“明确”二字上。医学判断本来就需要反复核对,尤其是动刀这种事。协和的操作链条里,护士在术前标记、医生在术中确认,是两道保险。 可当天保险失效了。梁启勋后来回忆时那种气急败坏并不难理解:一旦切错,病人即使活着出来,也等于带着永久损伤回到病床。 梁启超术后并没有如预期那样好转,反而出现更复杂的情况。协和又开始试探式处理:怀疑感染源头在口腔,拔掉多颗牙;怀疑消化系统出问题,让梁启超绝食观察。 梁启勋站在病房门口听解释,越听越觉得不对劲:梁启超原本就虚弱,手术损耗、拔牙出血、绝食消耗叠在一起,正常人都受不了。 协和的尴尬在于,梁启超的病例当时引发了社会争议。 1926年前后,北京舆论就曾围绕梁启超的治疗发生过激烈争论,梁启超本人还写过《我的病与协和医院》,强调医生尽心,担心社会对西医产生误会。 这份态度很特别:梁启超并不是不知道问题,而是把个人遭遇和社会风气绑在一起考虑。梁启超做过政治人物,见过群情激愤的后果,也知道一旦公众把愤怒转成“反科学”,伤害会更大。 正因为如此,梁启超在病榻上依旧克制,连抱怨都少见。 可克制改变不了病情。更让梁启勋难受的是,梁启超并没有在病床上完全停下工作。梁启超住院时仍想着出院,觉得只要精神稍好一点就能写点东西。 梁启超晚年做学问很拼,连病中都在写辛弃疾的年谱材料,一段段考证推进到某个节点后忽然停笔,那种停下并不是“写完了”,更像是身体不允许再往前走。 梁启勋看着桌上堆着的资料,心里明白梁启超真正放不下的是学术项目,而不是个人安危。 梁启勋后来愤怒地去找伍连德帮忙看病历,这也不是随便找人。伍连德在中国现代公共卫生史上地位极高,1910年东北鼠疫时的防疫决策奠定了名声,后来又参与推动现代医院与医学体系建设。 协和医学院、协和体系背后也有国际基金会与中国医学界的交织,而伍连德曾多次在这样的交织中出面协调资源。 梁启勋把病例交给伍连德,一方面是求一个专业判断,另一方面也是想弄明白:协和到底是“尽力无果”,还是“判断错了还硬往下做”。 病历能不能把“切错肾”定成铁案,历史上一直有争议。有人坚持确有其事,也有人根据协和后来公开的资料认为传言有夸大。