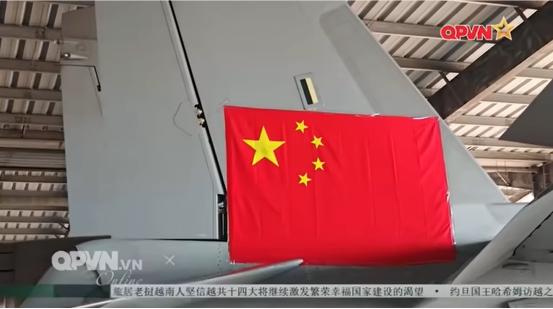

越军首次近距离参观歼-16歼16重型战斗机,而机舱重地我军就不能给随便看了。 近日,越南国家电视台QPVN中文频道播出一段画面,参加第四届中国—东盟中青年军官友好交流活动的越南人民军代表团,日前在我军代表的陪同下,参观了我军的歼-16重型战斗机和“飞豹”歼击轰炸机(歼轰-7)等现役机型。 有意思的是,同样是现役战机,待遇差别可太大了,歼轰-7能随便看,歼-16不仅不让进机舱,机身编号还被国旗遮得严严实实,明显是不想多透露细节。 这场看似普通的军事交流,里面其实藏着咱们国家国防的平衡门道,既透着和东盟国家友好互动的诚意,又牢牢守住了军事保密的底线。 从各方反应来看,中国这么做既展示了自信,东盟国家也通过交流多了解了咱们的国防实力,越南电视台还主动播出了相关画面,能看出对这次交流的重视。 两款战机开放程度不一样,核心就是技术敏感度和打仗定位差得远,要说歼-16,那可是咱们国家自己研发的四代半重型战机,妥妥的空中“全能选手”。 它装的有源相控阵雷达,能同时识别还能攻击多个目标,探测距离和抗干扰能力比传统雷达强太多,还有全玻璃触摸显示屏,这种配置之前也就美国F-35用过,都是实打实的核心涉密技术。 而且歼-16的载弹量能到12吨,霹雳系列空空导弹、鹰击系列反舰导弹都能挂,既能争夺制空权,又能对地对海打击,还是歼-20隐身战机的“黄金搭档”,最近的演训里还实现过锁定隐身目标的本事。 根据公开的军事报道,现在歼-16列装数量都超过400架了,是空军攻防体系里的核心力量。 再看歼轰-7,从上世纪90年代服役到现在都二十多年了,虽然升级后的歼轰-7A2还能挂反舰导弹、空地导弹执行任务,航程和挂载能力也不差。 但它的定位主要就是对地对海打击,空战自卫能力比较弱,航电系统用的是脉冲多普勒雷达,技术早就成熟了,没什么涉密的东西,现在在空军里更多是补位的角色,开放参观自然不用过多顾虑。 说到底,这种差异化开放,还和咱们装备的列装规模、换代速度直接相关,歼-16现在已经生产到第14批次了,加上电子战型号歼-16D,总数量比美俄同类型战机都多。 官方披露的产能数据显示,它每月能生产10架左右,这么大的产量自然形成了规模优势。 更重要的是,歼-35隐形战斗机已经进入量产阶段,沈飞的数字化脉动生产线让单架组装时间缩短到90天,一年能生产60架以上,未来还会和歼-20形成“双五代机”配合的格局。 当新机型慢慢形成战斗力、主力机型数量足够多的时候,适度开放部分成熟装备的外部参观,既不会影响整体国防安全,反而能通过直观展示让外界看到咱们的实力,这就是自信的表现。 歼-10系列早年也是严格保密,后来列装多了、技术也迭代了,现在多次在国际航展上公开表演。 所以说,根据装备发展节奏调整开放范围,既避免了技术泄露,又能让外界客观认识中国国防实力,真是特别务实的选择。 除了遮编号、不让进机舱,我军接待外军参观时,还藏着不少平衡交流和保密的门道。 参观区域都是提前划好的,像武器挂架接口、雷达天线这些敏感部位,不是用东西挡着就是做了屏蔽处理,实弹这种涉密装备会用模型代替,不让外军接触到真实的作战配置。 全程都有专业人员跟着引导讲解,一般问题都会解答,遇到涉密内容就巧妙回应,绝不透露关键信息。 参考福建舰海试时的反侦察经验,重要装备的参观安排还特别注重时效性,减少提前准备时间,降低信息泄露的风险。 之前中俄联合空中战略巡航这些活动,公开的画面也都是经过筛选的,只展示不涉密的部分,既满足了外界的知情权,又守住了保密底线。 这些做法看着不起眼,其实都是多年军事交流积累的经验,既不让友好交流流于形式,也不会因为要交流就放松保密警惕。 军事交流的核心是增进互信,可不是毫无保留地暴露技术,中国愿意向东盟国家开放现役装备参观,本身就是自信的体现,说明咱们现在不用靠隐藏装备来维护安全,反而能通过适度展示传递和平意愿。 歼-16的“遮掩”和歼轰-7的“坦然开放”,本质上是同一种国防智慧,该展示的就自信展示,该保密的就坚决守住。 这种平衡,和某些国家炫耀武力的霸权做法不一样,也不是封闭保守的防御心态,而是基于自身实力和地区安全形势的理性选择。 随着中国国防工业的发展,未来可能会有更多成熟装备出现在国际交流舞台,但不管开放程度怎么变,军事保密的底线都不会动摇,这是维护国家主权和安全的基本前提。 大家觉得未来歼-16会不会慢慢开放更多参观权限?除了文中提到的这些方式,你还能想到哪些军事交流中既不影响互信、又能做好保密的妙招?