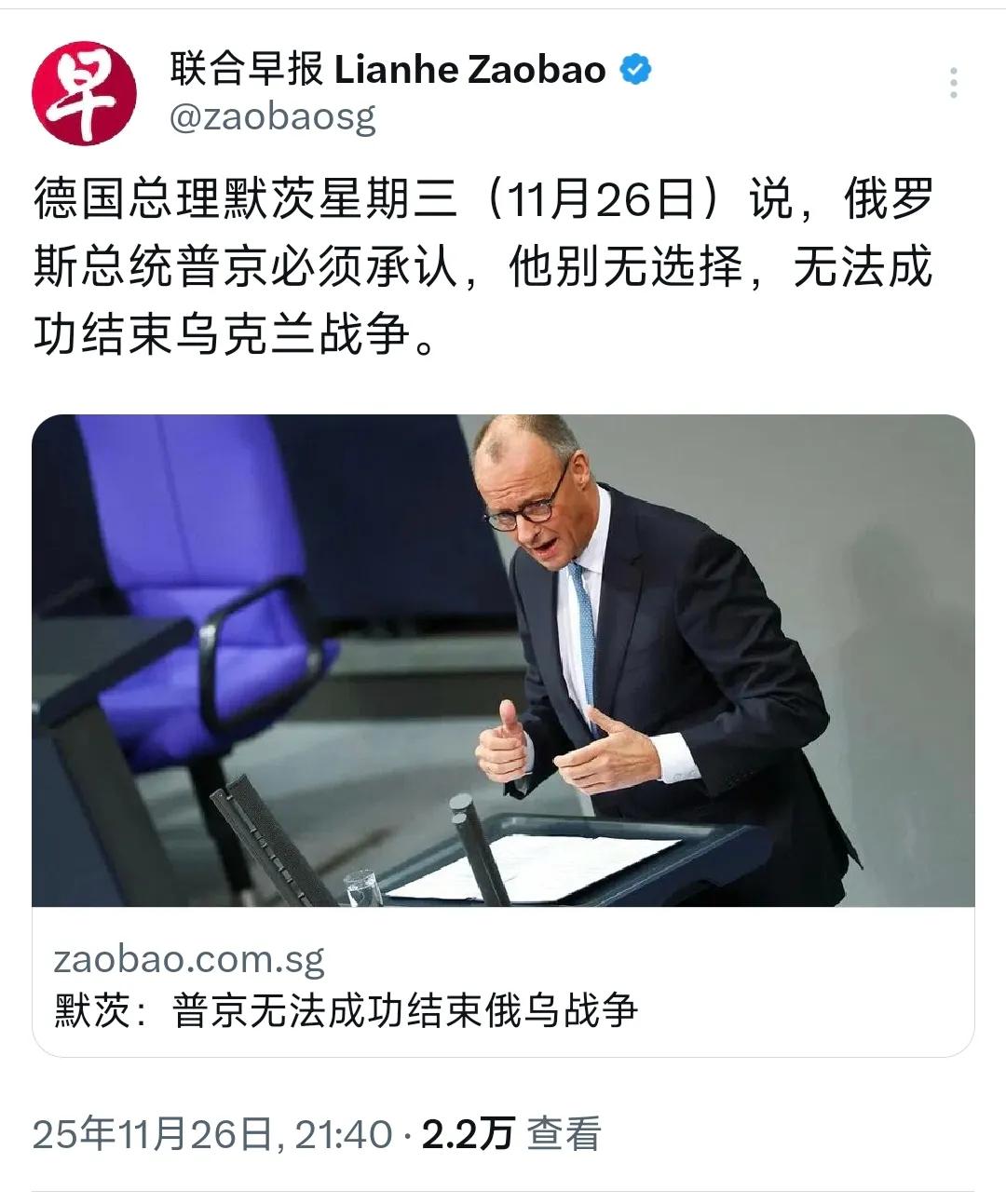

德国总理朔尔茨最近在联邦议院上,直接对普京喊话,声称对方“必须认清现实”,别指望能按自己的方式结束乌克兰战争,这番话铿锵有力,从一向以谨慎务实著称的德国领导人口中说出来,效果格外震撼,可以说,欧洲对俄罗斯的态度,正在发生根本性的转变。 这场演讲可不是临时起意,而是经过两年多酝酿的结果,朔尔茨站在议院的讲台上,面对全球镜头,语气异常坚定:“俄罗斯总统必须明白,他的战略算盘打错了,他以为靠武力、消耗战,等着西方失去耐心就能赢,这条路,走不通,” 了解德国在俄乌冲突中角色的人,都会明白这番话的分量,德国一直是乌克兰的关键支持者,但同时也是俄罗斯能源的大客户,这种双重身份让它的决策常常显得左右为难。 但朔尔茨这次的表态,彻底划清了界限:德国已经从那个犹豫的调停者,转变成了乌克兰的坚定后盾。 细细品味,朔尔茨这番话其实是说给好几拨人听的,明面上是针对普京,但实际上,他也是在告诉国内质疑援助乌克兰的声音、提醒立场摇摆的欧洲伙伴,以及回应美国未来可能变动的政策,不管别人怎么想,德国会继续力挺乌克兰。 那么,是什么让德国发生了这样的转变?根源在于它的国家安全战略已经彻底调整。 从2022年开始,德国就陆续出台新政策,扩充军备、增加国防预算,甚至开始向乌克兰提供远程导弹这类先进武器,德国的变化说明,它正在重新思考自己在欧洲乃至全球安全中的角色。 有意思的是,朔尔茨也巧妙回应了国际上“尽快和谈”的呼声,他并没有拒绝谈判,而是划下了底线,要的是“公正的和平”,而不是让乌克兰单方面让步的虚假和平。 这实际上支持了乌克兰提出的和平方案,拒绝了那种牺牲小国利益、冻结冲突的做法。 从这个角度看,德国的转变代表了欧洲一种更广泛的趋势:战略自主意识的觉醒,面对俄罗斯的长期威胁,以及美国可能“分心”亚太的局面,欧洲大国们不得不开始自己掌握命运。 法国总统马克龙之前关于“不排除派兵”的争议言论,和朔尔茨现在的强硬表态,其实是一枚硬币的两面,欧洲,要开始用自己的声音说话了对俄罗斯来说,这恐怕是个坏消息。 克里姆林宫可能曾经指望西方联盟会从内部瓦解,但现在连最看重实利的德国都如此坚定,它的战略误判代价正在变得越来越高昂。 朔尔茨这番强硬表态,看似突然,实则是欧洲地缘政治一场迟来的“成年礼”,它标志着二战后,尤其是冷战结束后主导欧洲的某种天真幻想的终结。 最核心的转变,是德国终于承认其长期奉行的“以贸易促变革”对俄战略彻底破产,这一政策曾根植于德国战后身份认同,认为经济相互依存能自然转化为政治缓和。 朔尔茨的讲话,无异于一场公开的自我批判,代表德国政治精英承认了根本性的战略误判,这种认知上的颠覆,其痛苦和深刻程度,远超一次普通的政策调整。 朔尔茨选择在联邦议院这个国内政治中心舞台发表此番言论,颇具深意,他的首要目标听众其实是德国公众和各政治派别。 他深知,没有国内坚实的共识,任何强硬外交政策都难以持久,他实际上是在为德国社会准备一场可能漫长的“耐力测试”,试图构建一种新的、基于现实威胁而非理想主义的经济安全观。 从更宏大的视角看,德国的挣扎与转变,是“欧洲主权”概念从经济领域向安全和政治领域艰难扩展的缩影。 当美国的战略关注点不可逆转地转向印太,欧洲第一次被迫严肃地回答这个棘手问题:谁来为欧洲大陆的最终安全负责?朔尔茨给出的答案隐晦而清晰:欧洲人必须自己承担主要责任,而德国注定要扮演核心角色。 这一演变对包括中国在内的全球各方都具有启示意义,一个战略上更加自主、安全上更加警觉的欧洲,将在中美欧三角关系中展现出更复杂、更不可预测的行为模式。 它可能不会简单地“选边站”,而是根据不同议题、基于自身利益进行灵活组合。 对中国而言,理解这种正在形成的、更加自信且偶尔强硬的欧洲战略文化,远比简单地将欧洲国家标签化更为重要。 朔尔茨的讲话,最终指向一个所有中等力量都无法回避的时代命题:在一个重回大国竞争、规则遭受侵蚀的世界里,如何自处与自立? 德国的回应是:通过清晰的战略定位、可靠的防务能力和坚定的联盟团结,在维护一种“被规范的秩序”中扮演支柱性角色。 这条充满挑战的道路,或许正是全球许多国家在未来岁月中不得不探索的方向。