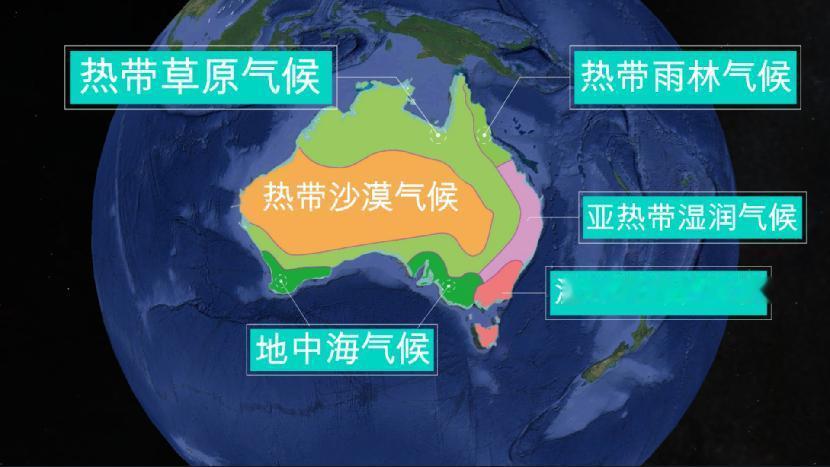

澳大利亚的遗憾:独占整个大陆,却因为太平坦,没有高山,形成不了大型河流。如果有一条长江一样的大河,整个大陆将焕发生机。 从地图上看,澳大利亚像是个“赢麻了”的国家:一个国家独占一整块大陆,四面环海,资源丰富,位置优越,怎么看都是天选之地。 但真正走进这片红土大陆,就会发现,它的“幸运”其实只停留在了地图上,不是缺资源,也不是缺技术,而是缺一样最基础、最决定生死的东西:水。 别看澳大利亚地广人稀,真要论起“地利”,这片大陆其实吃了个大亏 在地理这门课里,有个常识:高山是河流的“发动机”,没有高山,水汽就无法被迫抬升凝结成雨,河流也就难以启动。 澳大利亚的“大分水岭山脉”虽然名字听着唬人,其实平均高度只有800米,连个像样的水汽都拦不住。 结果就是,全国70%的国土成了干旱或半干旱区,四大沙漠一字排开霸占了155万平方公里,即便有河流,那也只是“看上去很美”。 最长的墨累河,年径流量只有227亿立方米,连中国珠江的十五分之一都不到,还常年断流,说白了,这就是个“假装存在”的大河系统。 而和它对比最明显的,就是中国的长江,长江从青藏高原一路奔腾到东海,滋养了4亿人,撑起了世界上最大规模的内河经济带,澳大利亚没有这样的“母亲河”,这不是浪漫的缺失,而是生存模式的硬伤。 水的问题,直接卡住了澳大利亚的农业命脉,农民种地靠什么?靠天吃饭,全国74%的水都给了农业,偏偏90%的小麦种植又靠自然降雨,说白了就是赌下雨,运气好,收成就上去了;遇上干旱,颗粒无收。 墨累达令河流域虽然产出全国41%的农业产值,但长期被过度抽水,搞得生态系统都快崩了。 为了补水,政府搞了雪山调水工程,每年硬生生从东部山系调来30亿立方米的水,还建了270座海水淡化厂,结果还是杯水车薪。 更尴尬的是,农业发展的顾虑直接影响了人口和城市布局,86%的人口扎堆在东南沿海那3%的土地上,内陆几乎成了“人类禁区”,别说搞工业,连搞个县城都困难。 澳大利亚的城市化看起来很发达,但背后却是严重的区域发展断层,悉尼、墨尔本、布里斯班这些沿海城市撑起了全国大部分GDP,而广袤的内陆则像是被遗忘的地带,人口密度低到每平方公里不到1人,连养牛都感到孤独。 制造业已经掉到6%以下,靠的是矿业和农产品出口,尤其是对亚洲市场的高度依赖,对亚洲的出口占比高达71.2%。 这就形成了一个微妙的局势:安全靠美国,经济靠亚洲,一边听命华盛顿,一边指望亚洲买单,平衡得像走钢丝。 为了缓解内部矛盾,澳大利亚也不是没有动作,例如设立水权交易市场,搞资源配置优化;加入RCEP,拉近和东亚的经济联系,但这些治标不治本,没有一条“长江”级的大河,内陆开发就是巧妇难为无米之炊。 有些人会说,技术可以解决一切,但现实是,地理上的“先天不足”不是靠几个工程项目就能逆转的,即使有再多的淡化厂、调水工程,澳大利亚也很难把内陆变成宜居乐土。 气候变化还在加剧,南部农业区的降雨可能会越来越少,这对本就脆弱的农业系统是雪上加霜。 技术手段能缓解一时,难以修补根本缺陷。澳大利亚的现实就是:人类可以与自然博弈,但不能彻底颠覆它。 这也让人重新思考一个问题:资源到底是什么?广袤的土地、丰富的矿产、四面环海的地理看似是优势,但当最基础的水资源都无法保障时,这些优势也只能变成静态的数字,而非经济的动能。 回头看中国的长江、美国的密西西比河、印度的恒河,这些大河不仅塑造了河谷文明,更奠定了国家的经济骨架,澳大利亚不是没有潜力,也不是没有资源,而是没有那条能让整个国土“活”起来的河。 所以说,澳大利亚“独占一整块大陆”的确让人羡慕,但羡慕归羡慕,现实却是另一回事。 没有高山,就没有大河;没有大河,就没有土地生命力;没有土地生命力,再强的城市也难以带动整块大陆全面发展。 这,才是真正的“天赋不够,努力也难”。 澳大利亚的遗憾,不是政策失误,也不是社会惰性,而是地理上的“先天短板”,面对干旱与水源困境,它已经做了很多,但始终无法摆脱“沿海繁华、内陆荒芜”的局面。 一条大河的缺位,让这块大陆失去了均衡发展的可能,也让我们看到,自然对国家命运的影响,从来都不是简单可以绕过去的,地理,才是最冷酷的国运裁判。