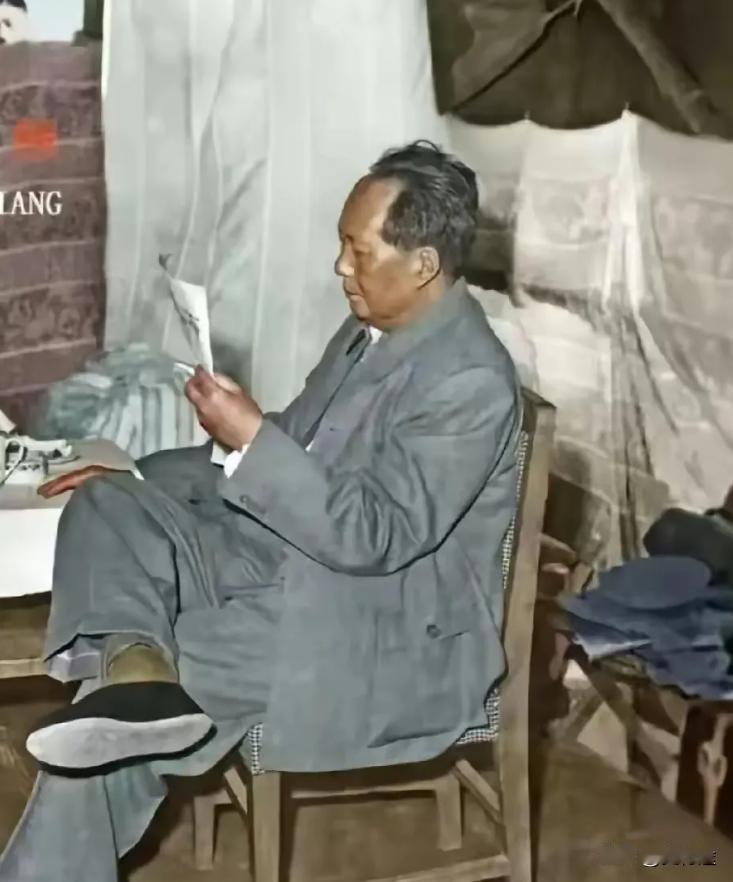

看看1959年9月毛主席到基层休息时的地方环境,我们就可以理解当前为什么要在全国开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育 一九五九年九月,毛主席在基层短暂休息的那些地方,照片里多半看不见什么讲究。 低矮房檐,普通木床,窗台上几本材料,一壶水,一只搪瓷缸,墙角露着灰渣。工作人员挤在一屋,小板凳一排,这就是那时候的“领导住处”。 这一幕如果和后来一些地方熟悉的“标准配置”放在一起,差距就刺眼了。 车队前呼后拥,会议室宽到回声都能兜一圈,接待桌上菜一换一茬,一度成了“看不见写不进文件”的规矩。二〇一二年,中央八项规定印发,只有六百多字,把调查研究、会议活动、文件简报、出访活动、警卫工作、新闻报道、文稿发表、勤俭节约这八条写清楚,成了新时代作风建设的代名词,也成了中国共产党人的一张“金色名片”。 书记到贵州、云南考察时,专门提到要在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,点明这是当年党建工作的重点任务。八项规定走过十多年,已经不是哪一阵子的“整风活动”,而是长期有效的铁规矩、硬杠杠,是解决大党独有难题的一把钥匙。 往前翻,还得翻到西柏坡。 一九四九年三月,党的七届二中全会在那里召开。 新中国还没在天安门城楼上宣布,毛主席就提议先把规矩立好,形成“六条规定”。 不摆架子,不搞特殊,保持和群众在一起,这些要求背后,是对胜利后可能松懈的清醒。 那两个人人都会背的“务必”,要谦虚谨慎,要艰苦奋斗,在会上被反复念。“赶考”这个说法从那时起留在不少干部心里,从进城那天起,权力就是考题。 从“三大纪律八项注意”到“三大作风”,再到六条规定,党的作风要求一环接一环。改革开放以后,物质条件好了,诱惑也多了,形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风这些毛病堆在一起,被提炼成“四风”。 一些干部在这种氛围里没站稳,脱离群众,搞特权,老百姓和干部之间的距离,慢慢变成那堵“看不见的墙”。治国必先治党,党兴才能国强,全面从严治党被写进“四个全面”战略布局,作风建设也被推到台前。 规矩有了,关键在执行。 制度的生命在于执行,执行不力,再好的章程也只是纸老虎。 吃过这类亏,中央八项规定一出台就把话挑明,许多原本写成“原则上一般怎样”的说法,改成“一律怎样”,文件后面也不加“试行”两字,对干部是不留后门,对作风建设是不留空档。 二〇一二年以后,“打虎”“拍蝇”“猎狐”一起上,从高级干部到身边的小微腐败,一层层往下追。 “得罪千百人,不负十四亿”的说法传开,反腐败和改作风拧在一起,十多年下来,被概括为取得压倒性胜利。老百姓的感受更直接:公款吃喝少了,会议短了,接待轻了,干部调研发问多了几句实话,少了几句场面话,变化就落在身边。 制度要立得住,还得有文化托底。 二〇二二年二月,中办印发《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》,把廉洁当成一种价值观来讲。二〇二五年伊始,二十届中央纪委四次全会提出,要制定二〇二五年至二〇二七年的新时代廉洁文化建设三年行动计划。 配合中央八项规定,从制度到文化,一边立章程,一边育风气,目标是让党员干部从“不能”“不敢”慢慢走向“不想”。 作风问题看似是风气,拖久了就会变成腐败。 好风气养成要时间,坏风气滑坡却很快。那句提醒分量很足:工作作风上的问题绝对不是小事,如果放任不管,就可能在党和人民之间砌起一堵无形的墙。 四风和腐败互相勾连,一头松了,另一头就跟着烂。 作风建设被反复强调,需要“抓常、抓细、抓长”。 常,是经常盯住不放;细,是落到具体人和具体事;长,是把这些要求当成长久约定,而不是搞几年“运动”。经年累月,踏石留印、抓铁有痕,好作风才能变成习惯,让“怕违纪”慢慢变成“愿自律”。中央八项规定在这样的背景下,从六百多字的制度条文,变成改变政治生态和社会面貌的关键举措,也变成世界观察中国共产党的一扇窗口。 二〇二五年,对中国来说是个关口。 “十四五”规划收官,全面深化改革继续推进,外部环境并不宽松,各种风险考验挤在一起。 这个时候,党中央提出在全国开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,看上去还是老话题,细想一下,和大局绑得很紧。党能不能在新的“赶考”之路上答好卷,离不开这一条:能不能把手里的权力看得淡一点,把和群众坐在一条板凳上的感觉找回来。 现在谈起“赶考”,很多人口中都有那句“时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人”。 若把这句话和一九五九年九月毛主席在基层休息的那个环境放在一起看,味道就更浓。 那时的条件远谈不上舒适,领导干部和群众住在同一片院子里,吃的是一口锅里的饭,这种贴近,本身就是一种作风。今天条件好了,车子楼房样样都有,能不能在这样的环境里把那种朴素的作风留下来,中央八项规定给出的,是一个不花哨却管用的回答。