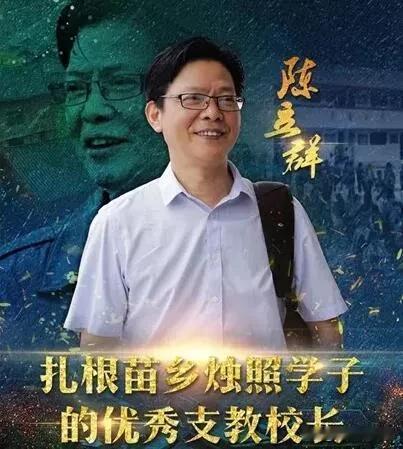

2016年,杭州一校长退休,拒绝百万年薪,前往山区支教,谁知,半年后,学生就消失了60多个,校长慌忙向教育局询问,电话那头传来的回应,让他心头一紧:“这种情况,已经很不错了。” 在贵州苗岭深处的一个清晨,一位白发苍苍的老人拖着行李箱走进了台江民族中学。 这位老校长叫陈立群,在杭州的重点中学当了二十年校长,退休前就常带着教师团队往浙江山区送课。有次在丽水的一所村小,他看见孩子踩着露湿的布鞋,在漏风的教室里背课文,眼神却亮得像星星,那时候他就暗下决心:“等退了休,一定要来最需要的地方教书。” 所以2016年刚办退休手续,好几家民办学校捧着百万年薪来找他,他都摆了手,反而主动联系贵州台江教育局,说“我不要一分钱工资,就想帮孩子们多走条路”。 到台江民族中学的第一天,陈立群就发现了问题。教学楼的窗户玻璃破了好几块,寒风直往教室里灌;初三的学生里,有一半连一元二次方程都算不明白;更揪心的是,课间聊天时,有学生跟他说“读完初中就跟表哥去广东打工,一个月能挣三千块”。 他没急着改课程,先从最实在的事做起:联系杭州的企业家朋友,捐了五十万修窗户、添课桌椅;自己掏腰包给贫困生买过冬的棉衣,还在学校食堂设了“爱心餐”,家境困难的学生不用花钱就能吃午饭。 他以为这些能留住孩子,可开学才半年,一次早读课清点人数,他发现初三两个班少了二十多个学生,问班主任才知道,元旦放假后,有家长直接把孩子接去外地打工了。 他赶紧让老师统计,算下来全校竟少了62个学生,大多是初三和初二的。那天下午,他没备课,揣着一张学生名单就往山里跑,最远的学生家在海拔八百多米的苗寨,盘山公路没通,他走了两个多小时,鞋子陷在泥里拔都拔不出来。 找到学生小吴时,孩子正帮家里喂猪,小吴的妈妈红着眼说:“校长,不是我们不想让娃读书,他爸在工地上摔断了腰,家里欠着五万块债,娃不去打工,这日子过不下去啊。” 陈立群没多说,回学校后就拨通了杭州企业家协会的电话,三天后,“台江助学基金”就成立了,每个贫困生每年能领3000元生活费,还承诺如果考上职业学校,学费全免,毕业直接推荐工作。 他拿着基金协议再去家访,跟家长一笔一笔算:“孩子现在打工,一个月三千,干十年还是三千;要是读两年职业学校,学汽修或护理,出来一个月能挣五千,以后还能涨工资,您说哪个划算?” 有家长还是犹豫,他就拍着胸脯保证:“孩子读书期间,家里有困难,我帮您想办法,绝不让娃因为钱放弃上学。” 等他把这些努力跟教育局说,想问问有没有更多支持政策时,电话那头的工作人员叹了口气:“陈校长,您是不知道,这所学校以前每年初三都要流失上百个学生,有些班到毕业只剩一半人。您来了之后,又是添设备又是发补助,能只流失62个,已经是近十年最好的情况了。” 这话让他心头一紧,也突然明白,山区教育的难题,不是靠一间好教室、一笔助学金就能彻底解决的——很多家长穷怕了,觉得“读书不如早赚钱”,这种观念的改变,比盖教学楼还难。 他没停下脚步。每周六,他都会带着老师去家访,有时候帮家长干农活,有时候跟老人拉家常,慢慢把“读书有用”的理儿说进他们心里; 他还在学校开了技能兴趣班,教学生修电脑、做手工,让孩子们知道,读书不只是考大学,还能学一技之长;甚至联系杭州的职业学校,搞“校企合作”,学生读完初中就能去杭州读职校,毕业直接进企业上班。 两年后,台江民族中学的学生流失率降到了不到10%,有12个学生还考上了省内的重点高中。陈立群在学校门口种了棵香樟树,每次看到学生在树下背书,就想起第一次来这里的清晨——他拖着行李箱走进校园时,心里只有一个念头,现在这个念头更坚定了:山区的孩子不是不想读书,只是需要有人帮他们把“读书的路”铺得再平一点,再长一点。 教育从来不是一蹴而就的事,尤其是在偏远山区。陈立群放弃的百万年薪,换不来立竿见影的改变,却换来了越来越多孩子留在课堂的机会。他用自己的坚持证明,哪怕只能留住一个学生,这份支教的意义就不会落空。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。