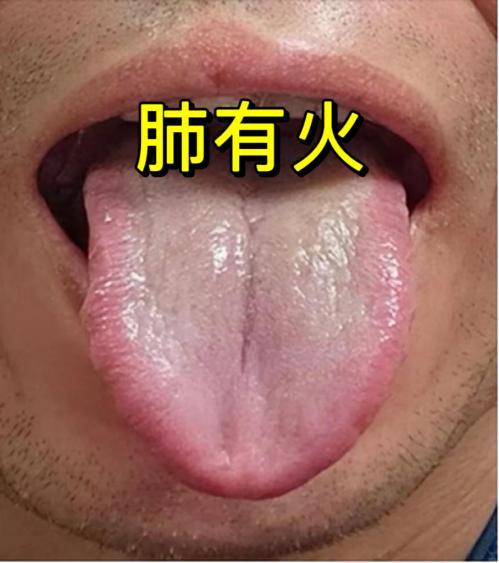

大家好,我是中医陈大夫!最近不少朋友总被咳嗽缠上,喉咙肿痛、咳出来的痰又黄又黏,还口干舌燥总喝水也不解渴,其实这就是中医说的 “痰热阻肺症”—— 肺有火了,就像肺里积了一把 “湿热之火”,又烧又堵,让人咳得难受。今天就给大家分享一个清肺泻火、化痰止咳的经典方 —— 清肺抑火丸,对症调理,快速给肺部 “灭火化痰”! 一、肺有火的信号:这些表现要认清 中医讲 “肺开窍于鼻,主气司呼吸,外合皮毛”,肺有痰热时,火势会熏蒸咽喉、灼伤津液,痰液积聚在肺里排不出去,症状集中在 “呼吸、咽喉、痰液” 上: 核心表现:咳嗽频繁(咳声洪亮、费力),咽喉肿痛(吞咽时疼痛明显,伴咽喉黏腻),痰黄黏腻(痰液黏稠发黄,不容易咳出来,甚至带血丝),口干舌燥(咽喉和嘴唇干燥,总想喝水但不解渴); 伴随症状:鼻塞流黄涕,胸闷气短(咳嗽时胸口发闷,呼吸不畅),大便偏干(肺与大肠相表里,肺热易耗伤肠道津液); 舌象:舌色红赤,舌苔黄厚腻或黄燥,舌面偏干,舌尖或舌边偏红。 这些症状大多和环境、习惯相关:长期待在干燥闷热环境、过食辛辣油腻(辣椒、烧烤、烈酒)、吸烟或二手烟刺激、感冒后期余热未清,都容易导致痰热阻肺,让肺部 “火气” 和 “痰湿” 缠在一起,越咳越重。 二、清肺抑火丸:清肺化痰的 “经典良方” 清肺抑火丸源自传统中医古方,是治疗痰热阻肺症的代表方,核心作用是清肺泻火、化痰止咳、生津润燥,药性偏寒凉但针对性极强,能同时解决 “肺热” 和 “痰黏” 两个关键问题。 方剂核心组成及功效 黄芩 9g、栀子 9g:苦寒清热、泻火解毒,直击肺热根源,缓解咽喉肿痛、咳嗽发热,是 “灭火主力”; 知母 9g、贝母 6g:清热润燥、化痰止咳,知母能滋阴润燥,贝母专攻黏痰,让黄稠痰变得稀薄易咳出; 大黄 6g:泻热通便,通过肠道排出体内余热,呼应 “肺与大肠相表里”,间接帮助清肺火; 天花粉 12g、麦冬 10g:滋阴生津、润燥止渴,缓解口干舌燥、咽喉干燥,避免苦寒药损伤津液; 桔梗 6g:宣肺利咽、载药上行,能引导其他药材的药效直达肺部,同时缓解咽喉不适。 配伍智慧 全方配伍讲究 “清、痰、润、通” 结合:黄芩、栀子清泻肺热,贝母、知母化痰润燥,天花粉、麦冬生津护阴,大黄通腑泻热,桔梗引药直达病所。既快速清灭火邪,又能化解黏痰,还能滋养被灼伤的津液,避免 “只清热不化痰” 或 “只化痰不清热” 的问题,做到 “标本兼顾”。 三、怎么用?这些细节别忽视 服用方法:中成药多为丸剂(大蜜丸、水丸),按说明书或医嘱服用(大蜜丸一般一次 1 丸,一日 2 次,温水送服);症状较轻者可减半剂量,儿童需根据年龄酌减; 适用人群:主要针对痰热阻肺症,症状以咳嗽、黄稠痰、咽喉肿痛、口干为主,舌象舌红苔黄厚腻; 辨证要点:区分肺火与其他火症 —— 心火多伴心烦失眠、舌尖溃疡,肝火多伴头晕易怒、目赤肿痛,胃火多伴牙龈肿痛、便秘口臭,别混淆用药; 注意事项: 方子药性寒凉,脾胃虚寒者(大便稀溏、畏寒怕冷、吃生冷易腹胀)慎用,以免加重腹泻、腹痛; 孕妇、哺乳期女性、儿童及肝肾功能不全者,需在医生指导下使用; 服药期间忌食辛辣、油腻、温热食物(辣椒、羊肉、桂圆、烈酒),戒烟戒酒,避免接触烟尘、冷空气等刺激; 不可长期连续服用,一般服用 3-7 天,症状缓解后立即停药,长期服用易损伤脾胃功能。 四、温馨提示 清肺抑火丸是 “对症良方”,适合痰热阻肺的急性发作期(比如咳嗽黄痰、咽喉肿痛明显时)。若症状轻微(如偶尔干咳、少量白痰),可先通过调整生活习惯改善:多喝温水、多吃梨、银耳等润肺食物,保持室内湿度,也可用金银花 6g、川贝 3g(研末)泡水喝,温和清热化痰。 若咳嗽持续超过 1 周、痰中带血、伴随高热或呼吸困难,别自行用药,建议及时就医,排除肺炎、支气管炎等问题后再调理。 其实肺最怕 “燥” 和 “热”,保持室内湿润、饮食清淡、远离烟酒刺激,才是避免肺热痰黏的根本。 我是陈医生,关注我,下期分享更多实用中医小知识,咱们下期再见~