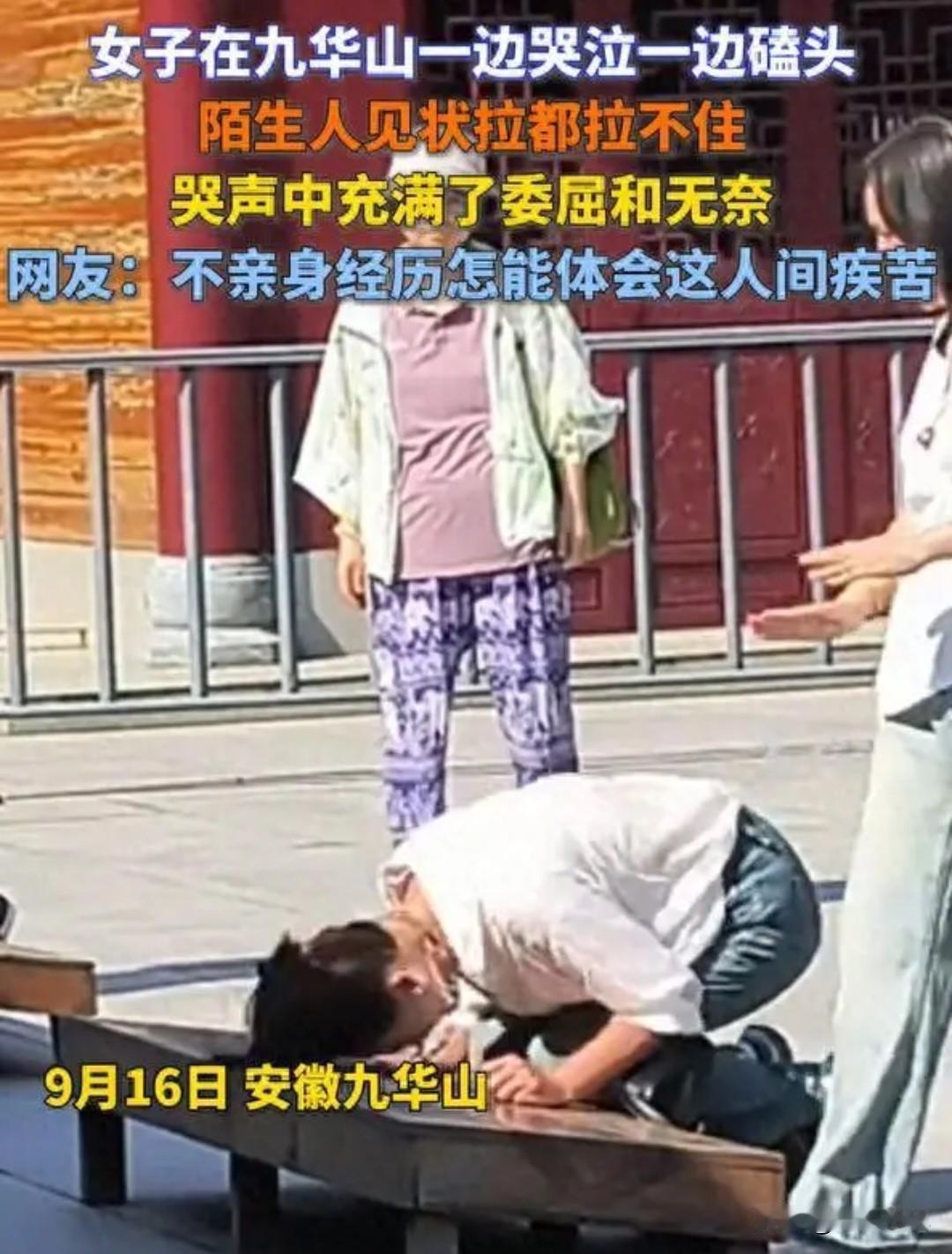

九华山惊现“痛哭磕头女”!额破血流拒搀扶,背后原因引关注 文 | 芸轩札记 编辑 |芸轩札记 前言 坚硬的拜凳上,一声声沉重的撞击声被淹没在香火缭绕中,年轻女子额头上那片刺眼的红,比周遭的祈福红绸更令人心惊。 9月16日,安徽九华山佛像前,一名二三十岁的女子突然情绪失控。她不是寻常跪拜,而是用尽力气将额头砸向拜凳,放声痛哭到几乎窒息。 游客们试图搀扶,却被她挣脱。额头红肿渗血的她,仿佛只有用身体的疼痛才能暂时缓解内心的煎熬。这一幕被传至网络后,短短数小时便引发数万网友共鸣。 佛殿前的失控瞬间 香火缭绕的九华山佛殿前,一名年轻女子的异常行为引起周围游客注意。 她不顾旁人多次劝阻,持续用力磕头,额头与坚硬表面猛烈撞击导致红肿破损。现场目击者称哭声“撕心裂肺”,令人揪心。 事件发生于9月16日,视频迅速在各大平台传播。景区工作人员回应称尚未接到具体情况报告,女子身份及崩溃原因目前仍不清楚。 与过去人们关起门来消化情绪不同,如今公共场合的情绪崩溃事件正变得更加常见。 从开封包公祠那位蒙冤13年后对着包公像痛哭的中年男子,到此次九华山佛前崩溃的年轻女性,具有精神象征意义的场所正在成为现代人的情绪宣泄选择。 这种选择背后,反映了当代社会一个新型现象——“仪式性宣泄”。这些场所提供的不仅是物理空间,更是一种心理上的“安全区”,让宣泄行为获得某种意义上的合理性与安全感。 现代生活看似高度互联,实则存在明显的情感支持缺口。 ` 压力从四面八方涌来:职场竞争、家庭责任、社会比较、自我期待……它们不像重锤般一击致命,而更像细沙持续累积,直到某个瞬间突破承受极限。 这种现象暴露出当前社会结构的明显短板:物质丰富与精神支持之间的不平衡。我们建造了越来越多的高楼大厦,却未能同步建立起足够的情感支持基础设施。 从心理健康角度看,这种公开宣泄具有复杂的两面性。 积极的一面是,宣泄本身可以防止负面情绪进一步内化,避免产生更严重的心理问题。某种程度上,这是一种自我保护的应激反应。 另一方面,如此极端的公开崩溃也反映出当事人可能长期缺乏有效的情绪管理途径和专业心理支持。心理健康资源的可及性不足,使得许多人只能在崩溃边缘自救。 网络评论呈现高度共情趋势。“人到崩溃绝望时,多么渴望有神灵来拉一把,我也有过这种感受”——这条评论获得高赞,道出了许多人的心声。 “现在人们的生活压力太大了!很多人都有这样崩溃的时候!”这句话引发了广泛认同,反映了公众对压力社会的集体认知。 即使有少数质疑声音,也迅速被“未经他人苦,莫劝他人善”的主流观点所淹没,显示出社会对心理健康问题认知度的提升。 九华山事件的最大启示在于:需要建立触手可及的心理支持网络。 真正能治愈崩溃的,不是远方的雕像,而是身边的理解与专业支持。这需要个人、社区和社会的多层次共同努力: 企业应引入员工心理援助计划,社区需提供便捷心理咨询服务,学校要早期开展情绪管理教育。只有当心理健康支持像便利店一样随处可见时,才能避免更多人不得不向神佛“求助”。 女子的哭声会停止,额头的伤口会愈合,但这一事件揭示的深层问题亟待解决。 当数字化连接如此便捷的今天,为何我们的情感支持系统却显得如此薄弱?构建有效心理健康支持体系是否应成为现代社会的优先事项? 您是否有过情绪无处宣泄的时刻?欢迎在评论区分享您的经历与看法。 仪式性宣泄 情感支持缺口 心理健康基础设施 权威信源: 新华网 -2025-09-17-《你如何看女子在九华山边哭边磕头 崩溃大哭引关注》 中国新闻网(旗下网易号) -2025-09-17-《女子在九华山一边磕头跪拜,一边痛哭,游客拉都拉不住,详情泪目》