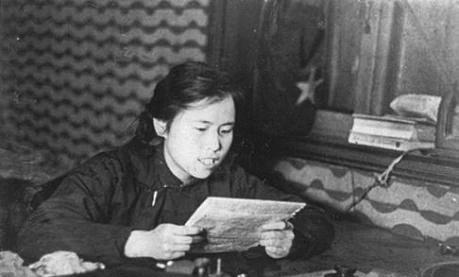

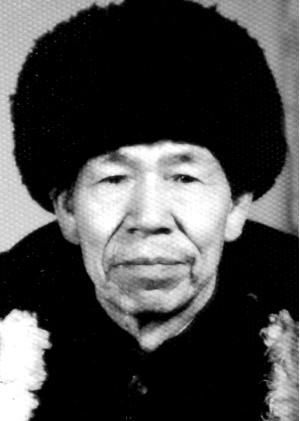

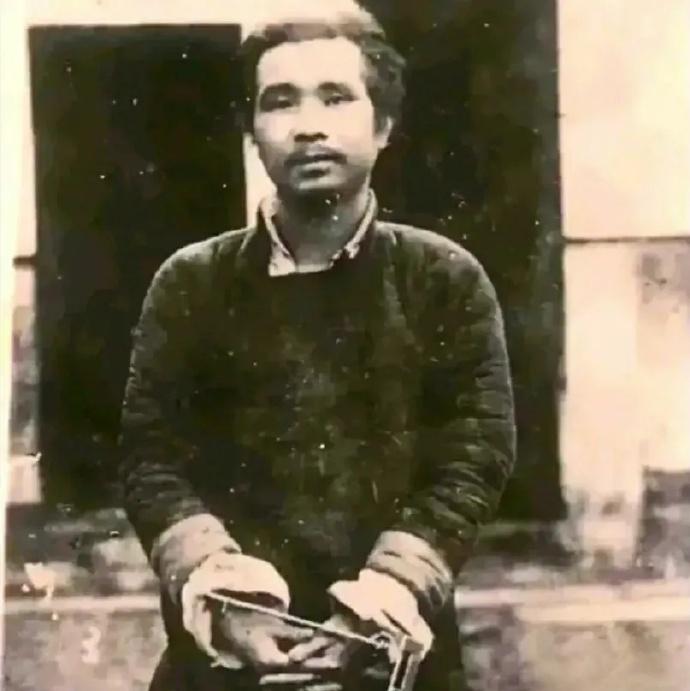

成都解放前17天,四川革命先驱杨伯恺被活埋在通惠门外,他有个女儿,今天的所有中国人都知道她的名字、看过她的作品! 在四川营山骆市乡杨家坝,1894年出了位硬骨头革命者,名叫杨伯恺。 他打小就带着救国的念头,1919年靠着吴玉章同志牵线,考及格后以勤工俭学的身份去了法国留学。 在国外他接触到进步思想,1922年加入旅欧共青团,次年就成了中国共产党党员,从一个有志青年真正变成了为老百姓干实事的革命者。 回国后,杨伯恺1925年先到上海,街头巷尾给群众讲反帝爱国,听的人都跟着热血沸腾。 后来革命形势越来越紧,党中央派他回四川,帮着吴玉章在重庆办中法大学,他当教务长,学校日常大小事都靠他扛,培养了不少能扛事的革命年轻人。 1926年中共重庆地委成立,他成了教育委员会委员,还抽空回了趟营山老家,在杨家坝建起营山县第一个中共党组织——中共营山支部。 没过多久,3月2日那天,四川省第一个共产党领导的县农会也在他家乡办起来了。 到1927年,营山全县有了1个县农会、22个区农会、64个乡农会,会员差不多有一万来人,农民们终于有了能替自己说话的组织。 1927年3月31日,杨伯恺去参加中共重庆地委在打枪坝开的反帝群众大会。 没想到驻重庆的军阀下了狠手,当场打死打伤一千多人,他自己脑袋也受了伤,可就算这样,他也没想着后退。 “七一五”反革命政变后,他跟任白戈、沙汀躲到上海,一起办了家辛垦书店,翻译出版了《哲学原理》等几十本理论书,还办了份《二十世纪杂志》。 他在上面写文章宣传马克思主义,把救国救民的道理印在纸上,送到更多人手里。 抗战一爆发,杨伯恺又回了四川,在文教界和川军上层忙活统战的事。 1940年开始给《华西日报》写社论,1942年被聘为主笔,前前后后写了几百篇。 有朋友劝他,文章别写那么冲,笔锋软一点,他听了直摇头:“文章就是我的武器,磨光了还有什么用?” 1945年5月,这份敢说真话的报纸被国民党当局封了,1944年他加入中国民主同盟,后来还当选为民盟中央委员和民盟四川省支部宣传部长。 1946年5月,民盟办的《民众日报》创刊,张澜当社长,他任总经理兼主笔,周恩来还为创刊号题了“民主先锋”四个大字。 这报纸专说建立民主联合政府的好话,明着跟蒋介石、跟美国对着干,才出了两个半月就被强制停刊。 可他没认输,带着原来的采编人员又办起《青年园地》和《时代文稿》,转载新华社的言论和其他进步报刊的文章,接着跟敌人斗。 1947年6月2日凌晨,国民党特务抄了他的家,把他关在成都将军衙门监狱,那地方就是个政治犯集中营。 在牢里,他半点没服软,敌人说只要写份悔过书就放他出去,他把脖子一梗:“我绝不写一个字,就是马上枪毙我也不写。死怕什么!人生自古谁无死?只是死得要有价值!” 1949年12月7日深夜,55岁的杨伯恺跟30多位狱友被特务拉到成都通惠门外十二桥,活生生埋了。 这位一辈子为老百姓拼的革命者,最后用生命守住了自己的信念。 而杨伯恺的大女儿叫杨洁,就是拍82版《西游记》的总导演。 咱们几乎没人没看过这部剧,孙悟空的机灵、唐僧的执着,还有那句“敢问路在何方”,陪着一代又一代人长大。 杨洁拍这部剧的时候,跟她父亲当年干革命一样较真,条件差,设备落后,可她没糊弄,一句台词、一个镜头都抠细节,最后拍出了一部能传几十年的经典。 这父女俩看着干的是两码事,其实骨子里是一样的:杨伯恺为了民族解放,宁死不低头;杨洁为了艺术品质,绝不凑活。 杨伯恺当年用文章当武器,护的是老百姓的未来;杨洁用镜头讲故事,传的是不服输的精神,这种坚守的精神,早就在父女俩之间传了下来。 杨伯恺这辈子,没享过几天福,大部分时间都在跟敌人斗、跟困难拼,可他留下的不只是一段历史,更是一股子“硬气”,对信仰不打折,对责任不偷懒,对敌人不低头。 这种精神没随着时间淡去,反而像82版《西游记》一样,不管过多少年,都能让咱们从里到外觉得提气。 有些人走了,却把最珍贵的东西留在了人间,杨伯恺就是这样,他的信念、他的坚守,直到今天还在陪着咱们往前走。