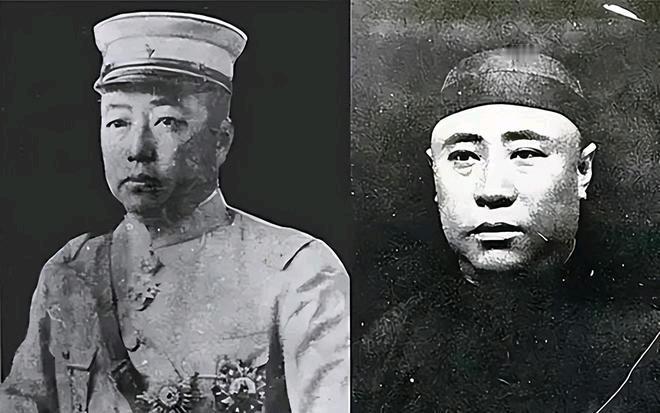

1929年晚,杨宇霆和常荫槐信心十足地来到张学良大帅府。在他们看来,此行的目的就是逼张学良签个字,小事一桩。但他俩万万没想到,这一去,就成了他们的绝路帅府的老门房弯腰拉开铁栅,嗓子里挤出一句“杨督办、常省长,里边请”。杨宇霆嗯了一声,脚步没停,他太熟悉这条甬道,往年张作霖在时,他走在这条路上连呼吸都是稳的。 今天也一样,他笃定:少帅不过二十八岁,肩膀还嫩,吓一吓就能签字。客厅里只亮着一盏洋玻璃吊灯,光线昏黄。张学良穿着灰布军装,没戴帽子,头发有些乱,像是刚从操场回来。他起身迎客,嘴角挂着笑,却没人注意到他背在身后的右手正轻轻摩挲着枪套上的铜扣。“少帅,天冷,咱们长话短说。”杨宇霆把章程拍在茶几上,瓷杯里的水跟着颤了一下。 常荫槐从怀里抽出钢笔,笔帽已经拧开,双手递过去,“字签了,明儿一早铁路督办就能挂牌,日本人那边也好交代。” 这俩人是真没把二十八岁的少帅放在眼里。杨宇霆捋着山羊胡,眼神扫过张学良年轻的脸,那神态仿佛在说“这事儿你没得选”。常荫槐更直接,钢笔递到跟前,指尖还带着点不耐烦,像是在催一个晚辈赶紧画押。 张学良没接笔,嘴角的笑慢慢淡了。他拿起茶几上的章程,慢悠悠翻着,纸页摩擦的声音在安静的客厅里格外清晰。“铁路督办这事儿,”他抬眼看向杨宇霆,语气平淡,“之前跟二位提过,东北刚易帜,凡事得按中央规矩来,不能太急。” “急?”杨宇霆立马反驳,声音提高了八度,“小鬼子在南满铁路盯着呢,咱们自己的铁路再不上手,将来就是别人的囊中之物!少帅年轻,不懂这里面的门道,听我们的准没错。” 这话戳到了张学良的痛处。自从张作霖被炸身亡,他接手东北这副烂摊子,外人总说他“乳臭未干”,杨宇霆和常荫槐这两位“辅政大臣”,更是处处以长辈自居,大事小事都想替他做主。就说这次铁路督办的任命,俩人压根没跟他商量,直接拟好章程逼宫,明摆着是没把他这个少帅放在眼里。 张学良的手指停在章程末尾,指节微微泛白。他知道,今天这字要是签了,往后在东北就再也抬不起头,杨常二人只会更加肆无忌惮。更要命的是,日本人一直想挑拨东北内部矛盾,要是让这俩人把持了铁路大权,指不定会做出什么通敌的事来——东北的江山,是父亲用命换来的,他绝不能让它毁在自己手里。 “二位是父亲的老部下,”张学良放下章程,身体微微前倾,眼神里没了刚才的温和,“我一直敬着你们,可你们也得明白,现在东北的当家人是我。” 杨宇霆愣了一下,显然没料到张学良会突然硬气起来。他刚想发作,就见张学良猛地站起身,背在身后的右手抽了出来,枪套上的铜扣在昏黄的灯光下闪着冷光。“这章程,我不能签。”常荫槐脸色一变,厉声喝道:“张学良!你别不识抬举!没有我们,你能坐稳这帅位?” “坐稳帅位靠的是民心,是东北父老的信任,不是你们的要挟!”张学良的声音陡然拔高,“这些日子,你们结党营私,把持军政,把我的话当耳旁风,真当我不敢动你们?” 杨宇霆和常荫槐这才慌了神。他们以为少帅只会忍气吞声,没想到会动真格。杨宇霆刚想开口辩解,就见张学良朝门外喊了一声:“来人!”几个卫兵立刻冲了进来,齐声喊道:“少帅!”“杨宇霆、常荫槐目无帅令,结党乱政,即刻拿下!”张学良的语气斩钉截铁,没有丝毫犹豫。 杨宇霆气得浑身发抖,指着张学良骂道:“你个黄口小儿!将来必定后悔!”常荫槐也慌了神,想拔枪反抗,却被卫兵一把按住,钢笔“啪”地掉在地上,滚到了茶几底下。 俩人被押着往外走,杨宇霆回头看着张学良,眼神里满是不甘和怨毒。他到死都没明白,那个在他眼里“肩膀还嫩”的少帅,早就不是需要人庇护的孩子了。他更没意识到,他们的傲慢和跋扈,早已触碰了权力的底线,也触碰了张学良守护东北的决心。 当晚,杨宇霆和常荫槐被处决于帅府老虎厅。这个消息震动了整个东北,也让那些觊觎权力的人收敛了锋芒。有人说张学良心狠手辣,杀了父亲的老部下;也有人说他当机立断,清除了内患,为东北的稳定奠定了基础。 可只有张学良自己知道,他这一步走得多艰难。一边是父亲的旧部情分,一边是东北的安危大局,他没有选择。在那个内忧外患的年代,温柔和隐忍换不来和平,只有握紧权力,才能守护一方土地。杨宇霆和常荫槐的悲剧,说到底是他们高估了自己的分量,也低估了一个年轻统治者的决心和担当。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。