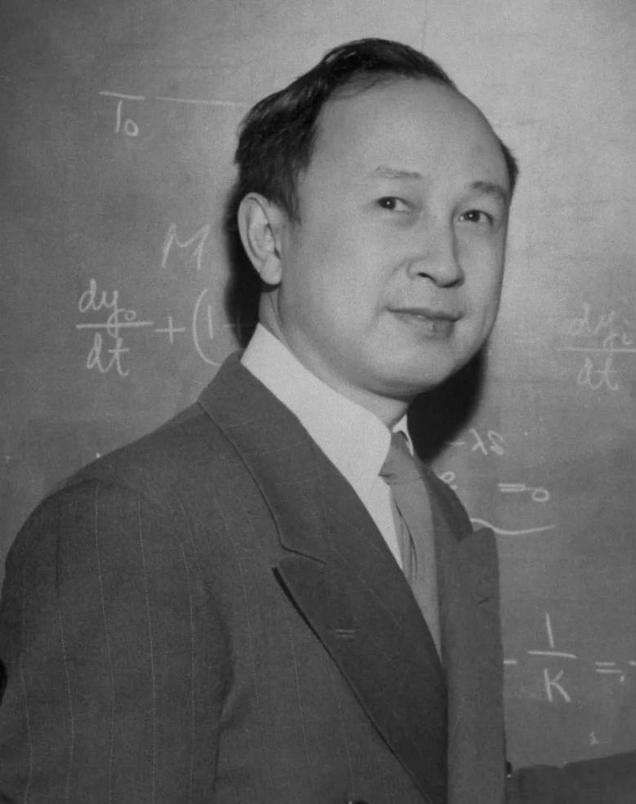

20年前的一天,大夫问钱学森:“100-7=?”钱学森脱口而出93。大夫继续问:“93-7=?”钱学森迟疑了一下,答86。大夫再问:“86-7=?”钱学森顿时脸色大变,大声呵斥 病房里的空气瞬间凝固。护士吓得攥紧了记录板,大夫也愣在原地——眼前这位89岁的老人,不是普通的老者,是让中国导弹、原子弹事业提前二十年起步的元勋,是一生与精确数据打交道的科学巨匠。他的呵斥里,没有怒气,更多的是不甘和焦虑,攥着床单的手指因为用力而泛白,眼眶微微泛红。 没人知道,钱学森的大脑里,装着的从来不是简单的加减法。从美国麻省理工学院的课堂到加州理工学院的实验室,从突破封锁回国的邮轮到戈壁滩的试验基地,他这辈子计算的都是火箭轨道、核反应参数,是能让国家挺直腰杆的关键数据。每一个数字都关系着国之重器的成败,容不得一丝迟疑,更别说差错。 晚年的他,即便因腰椎问题常年卧床,床头也堆满了科研期刊和手稿。每天清晨醒来,第一句话准是问秘书:“今天航天领域有什么新进展?”“国产芯片的研发到哪一步了?”他的视力早已模糊,却坚持让秘书念论文摘要,遇到关键数据,还会让秘书放慢语速,自己在心里默默演算。 大夫的测试,本是老年认知功能筛查的常规项目,可在钱学森看来,这是对他专业尊严的挑战,更是对他能否继续为国家效力的拷问。他太清楚,自己的大脑是国家的财富——当年回国时,美国海军次长金布尔直言“一个钱学森抵得上五个师”,如今他老了,难道连简单的计算都要迟疑?这种无力感,比身体的病痛更让他难受。 一旁的秘书红了眼眶,他记得就在前几天,钱学森还在病床上修改《论系统工程》的修订版,为了一个数据的准确性,反复让他核对国内外十几种文献。有一次,他不小心把“11.2公里/秒”的第二宇宙速度念成了“11.1公里/秒”,钱学森立刻从床上坐起来,语气严肃地纠正:“差之毫厘谬以千里,航天事业容不得半点马虎!” 大夫缓过神来,轻声解释:“钱老,我只是想看看您的认知状态,没有别的意思。”钱学森沉默了片刻,胸口剧烈起伏,过了好一会儿才缓缓开口:“我的大脑,是用来算火箭、算卫星的,不是用来做这种测试的。国家还需要我,我不能老,更不能糊涂。”这句话说得声音不大,却重重砸在在场每个人的心上。 谁能想到,这位科学巨匠的一生,都在与“放弃”二字抗争。1950年,他想回国效力,却被美国当局软禁,住宅被监视,信件被拆查,甚至被投入监狱。在长达五年的软禁生涯里,他从没放弃过回国的念头,每天坚持读书、演算,生怕自己的专业能力退化。他在日记里写道:“我的根在中国,我的事业在中国,我一定要回去。” 回国后,他带领团队白手起家。没有图纸,就从最基础的理论研究开始;没有设备,就自己动手研制;没有资料,就靠记忆还原关键数据。戈壁滩上的风沙吹裂了他的皮肤,零下几十度的严寒冻僵了他的手指,可他从没喊过苦。在他的带领下,1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功;1967年,第一颗氢弹空爆试验成功;1970年,第一颗人造地球卫星“东方红一号”升空,中国从此迈入航天时代。 晚年的钱学森,依然心系国家科技发展。他提出的“航天梦”“科技强国”理念,影响了一代又一代科研工作者。他把自己的奖金全部捐给科研事业,还经常给年轻科研人员写信,鼓励他们勇攀科学高峰。他常说:“国家的需要,就是我的研究方向。” 可岁月不饶人,随着年龄增长,他的身体越来越差,记忆力也不如从前。这次大夫的测试,让他清晰地意识到自己正在老去。他不是怕老,是怕自己再也不能为国家做贡献,怕自己毕生追求的科技强国梦,不能亲眼看到实现的那一天。 测试结束后,钱学森躺在病床上,久久没有说话。窗外的阳光透过玻璃照进来,洒在他银白色的头发上。他缓缓抬起手,指着天花板上的吊灯,对秘书说:“你帮我把最新的航天工程报告拿来,我再看看。就算我算不清减法,也得知道国家的航天事业走到哪了。” 这位一生都在为国家计算“大国重器”的科学巨匠,他的愤怒,从来不是针对大夫的测试,而是针对岁月的无情,针对自己无法再像年轻时那样全身心投入科研的遗憾。他的心里,始终装着国家,装着民族,装着对科技强国的无限期盼。 如今,钱学森已经离开我们多年,但他的精神永远留在了这片他深爱的土地上。从“两弹一星”到“嫦娥探月”,从“神舟飞天”到“北斗组网”,中国航天事业的每一步跨越,都离不开他当年打下的基础,离不开他那种精益求精、为国奉献的精神。 我们或许永远无法体会,一位科学巨匠面对自身衰老时的焦虑与不甘,但我们永远记得,是这样一位把一生都献给国家的老人,让中国在世界科技领域挺直了腰杆。他的故事,不仅是一段历史,更是一种力量,激励着我们每一个人在自己的岗位上,追求极致,报效国家。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。