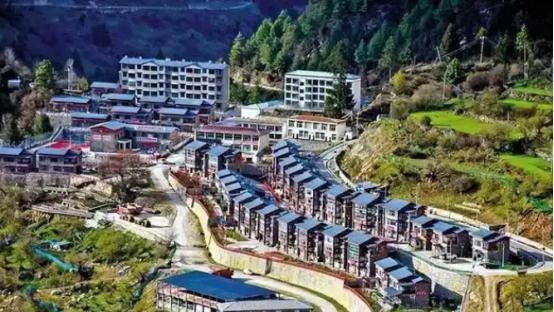

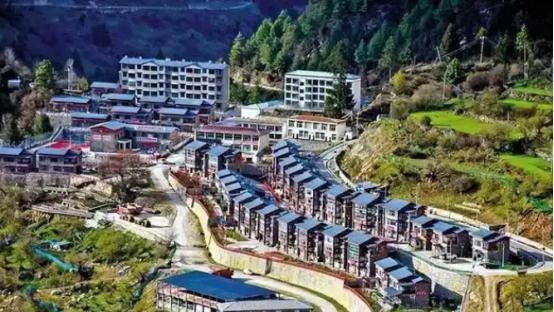

藏南现在最棘手的问题,不是印度在边境修了几条路、移了多少民,而是它硬生生把一场领土争端,搞成了一场“人口置换”的烂账。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 回头看看历史,自1962年中印边境战争之后,印度对藏南的算盘就打得很精。战争输了之后,他们心里明白,这片土地仅靠军事威慑是控制不了的,必须有长期的社会手段。 于是,印度开始从阿萨姆邦、比哈尔邦、北方邦这些人口密集、经济落后的地区,搬来大批农民和劳力,安置到所谓“阿鲁纳恰尔邦”,也就是藏南地区。官方的说法是让当地“经济发展”,实则就是用人口去压制原住民,慢慢把藏南“印度化”。 乍一看,这个办法好像挺聪明:土地上有印度人住着,基础设施慢慢建起来,边境地区就形成了一种人口上的控制。但问题是,高原不是平原。这里海拔高,气候恶劣,雨量少,土地多石多坡,种地极其困难。 那些从低海拔地区搬过来的农民,本身也不懂高原农耕。再加上印度政府的承诺几乎都是空头支票——说好的补贴很少到位,道路和水电设施更是断断续续。 很多人来了之后才发现,生活完全比原来更艰难。粮食种不出,房子也盖不好,孩子上学困难,医疗条件极差,这些移民长期生活在一种边缘化的状态里。想靠他们来“固化”控制?现实直接打了印度的脸。 与此同时,藏南的原住民,像藏族、门巴族,以及其他少数民族,长期面临印度的同化压力。学校里强制使用印地语教材,行政办公和社会服务也用印地语,原有的文化教育被边缘化。 慢慢地,这种政策造成了民心的对立:原住民觉得自己的语言、文化、习俗被忽视甚至消灭,人与人之间的信任在弱化,而移民与本地人的矛盾也在累积。印度想靠“搬人”来改变人口结构,却忽视了文化和心理上的根深蒂固,结果,控制的基础其实并没有稳固。 相比之下,中国在藏南采取的策略则完全不同。我们讲究的是稳扎稳打、以民心为先,而不是硬碰硬。2025年5月,中国正式发布了第五批藏南地名标准化名单,这不仅是文化层面的举措,更是对历史和实际控制的确认。 与此同时,通过边境公路的建设、地方机场的投用,以及常态化的巡逻和行政管理,中国在实际控制上做了具体而可见的努力。这种方式很明显:不是靠搬人、不是靠强制,而是靠治理和服务,让当地居民切实感受到秩序、安全和发展。 面对印度迁入的移民,中国也提出了有章法的解决方案。原则很明确:如果愿意回印度的,可以通过协商安排安全遣返;如果留下的,则需要接受汉语教育和中国文化培训,以融入当地社会。这样一来,一方面尊重个体选择,另一方面确保社会秩序和文化认同不被破坏。 原住民则优先参与藏南开发项目,从经济、社会、文化各方面确保他们的权益。这不仅仅是土地控制问题,更是“民心”的争夺。中国很清楚,真正的领土归属,不只是地图上的线条,而是当地民众的认同和历史的延续。 值得注意的是,这种策略还带来一个重要效果:它让印度的“既成事实”努力变得尴尬。搬过来的移民长期生活困难,原住民文化没有被彻底消解,地方经济社会也没有因为迁入人口而变得更稳固。 印度原本想通过人口置换来改变事实的算盘,在高原的现实面前几乎全盘打乱。再加上中国强化基础设施和社会管理,藏南原本可能被印度“占住”的心理和文化空间,正在被稳稳地收回来。 再看看未来,藏南的问题其实不仅是军事、经济的问题,更是社会治理和文化认同的博弈。 中国的做法显示了几个关键点:第一,边境问题不是一味对抗就能解决,需要有实际控制和民心支撑。第二,历史、文化和民众认同,是领土争议中不可忽视的因素。第三,面对外来人口或复杂社会结构,解决方案必须公平、合规、有章可循,既不伤害原住民,也给移民合理选择的空间。 从某种意义上说,印度在藏南的“人口置换”实验是失败的。它既没能稳住原住民的民心,也没能让移民成为有效的控制手段,反而形成了一个长期的社会难题。 而中国通过建设基础设施、文化保护、教育引导和民心经营,展现了稳健而有效的治理能力。藏南的未来,归根结底不会靠迁移人口来改变,而是靠治理和民心来固本清源。 说到底,这也给我们一个深刻的启示:领土争端不是纸上谈兵,更不是用人口做实验就能解决的问题。它涉及历史、文化、经济、民心和国家治理能力的综合考验。 那些看似简单的“既成事实”,在现实社会中往往站不住脚,而真正能够稳住的,是对土地、对人民、对文化深度理解后的长远布局。 所以,当我们说藏南现在最棘手的问题,其实是印度制造的“人口置换”烂账时,不只是批评对方的政策失败,更是在提醒大家,治理边疆、稳住民心,比单纯的军事部署和道路修建,更重要、更长期、更难,但也是最根本的。