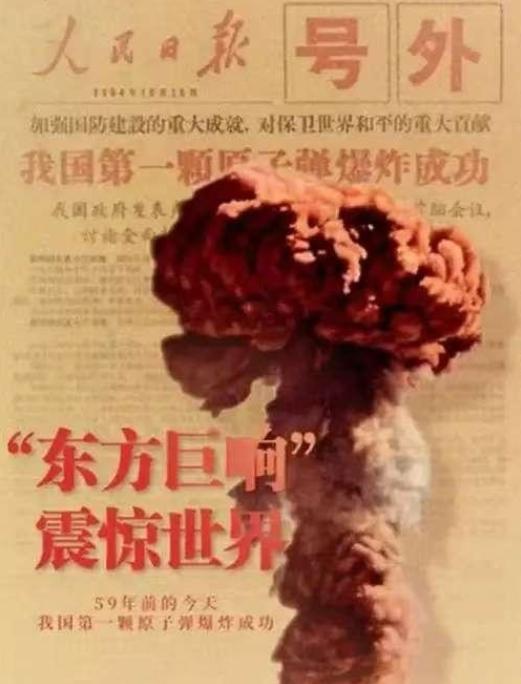

若核战爆发,中国撑不住一小时?俄专家揭真相:如今中国核力量翻牌即可在10分钟逆转美国首轮打击,美国霸权面临最大挑战 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 近几年,关于中美核力量的讨论越来越多,尤其是在一些国际媒体和军事评论员的报道中,有人甚至提出“如果核战争爆发,中国撑不住一小时”,这样的论调一度引发热议。 可实际上,情况远比表面看起来复杂得多。俄方一些战略专家最近的分析指出,如今的中国核力量,已经不是早期那种“挂名存在”的状态,而是具备真正威慑能力的“有效力量”,甚至能够在短时间内应对美国的首轮核打击,让长期以来自诩为全球核霸的美国不得不重新审视中美核平衡。 回顾历史,中国早期的核力量确实存在不少短板。著名军事分析家叶辛曾在研究中指出,当时中国的核战略有几个明显弱点。首先是核弹头数量有限,远不能形成对美国的有效威慑。其次,固定发射井居多,缺乏机动能力,一旦发现几乎是“一击即中”。 再加上核潜艇部队数量少,续航和隐蔽能力都有限,很难在远海形成有效威慑。预警系统也不够完善,信息传递速度慢,一旦遭遇突发情况,反应时间极为有限。换句话说,早期的中国核力量更多是象征性的存在——“有核”而非“能用核”。 但是,从2015年开始,这种情况发生了根本性改变。中国加大了对核力量的建设和现代化改造,投入不仅仅是数量,更在质量和灵活性上实现突破。 首先是核弹头数量显著增加。虽然具体数据各方估算不同,但从公开的军事报告来看,中国的战略核弹头总量已经达到足以应对主要战略对手的水平。其次,固定发射井以外,中国大幅扩充了机动导弹部队。 这些导弹可以在陆地上自由机动,不再受固定发射井限制,大幅提高了核力量的生存能力。简单来说,美国如果想要在第一时间摧毁中国核力量,不再像过去那么简单。 与此同时,中国在海基核力量方面也有明显增强。战略核潜艇部队的规模和能力不断提升,新的核潜艇可以长时间潜伏在远海深处,自由机动,并携带弹道导弹实施打击。与过去相比,这种“深海威慑”让对手很难提前侦测到潜艇的位置。 更重要的是,中国还在陆基设施上布局了地下发射井和隐蔽指挥设施,使得即便在遭受第一次核打击之后,仍能保持二次核打击能力。这一系列调整和建设,使得中国的核力量不再是“孤立存在”,而是真正能够支撑国家战略安全的有效威慑力量。 技术层面也在不断升级。中国结合高超音速武器、远程巡航导弹和卫星预警系统,形成了多层次、多样化的核威慑体系。 高超音速武器速度快、机动能力强,使得拦截难度大大提高;远程巡航导弹能够突破传统防御体系,增加打击的不可预测性;卫星预警系统则确保对来袭导弹能够提前监测,为战略决策争取时间。 这意味着一旦核冲突爆发,中国能够在极短时间内做出反应,保持战略主动权,而不再像过去那样被动应对。 更值得注意的是,中国核力量的建设思路已经从“量”的追求转向“质”的提升。这不仅体现在武器数量上,更在于核力量的生存能力、灵活性以及指挥控制系统的完备。 早年的核力量更多依赖固定设施,一旦被发现,很可能在第一轮打击中受损;如今的体系强调机动性、隐蔽性和多样性,使核力量具备“翻牌能力”,即在遭受初次攻击后依然能够立刻反击。 这种转型,意味着中国核力量从“存在威慑”向“可靠威慑”转变,让战略对手不得不重新计算风险。 俄方专家甚至指出,现在的中国如果遭遇美国首轮核打击,完全有能力在10分钟内完成核反击。这是基于多方面因素:数量上足够承受一定程度的损失,机动和海基导弹能保持不可预测性,指挥系统和预警系统保证反应迅速。 换句话说,美国想靠首轮核打击实现所谓“摧毁性打击”的战略幻想,已经不再现实。美国的核霸地位虽然强大,但在面对具备现代化核体系的中国时,优势受到严重削弱,这也成为当前国际战略格局中不可忽视的变化。 当然,这并不意味着核战争可以轻率爆发。核威慑的核心在于“不敢动”,而非“敢打”。中国的核力量强调可靠反击能力,就是为了让潜在对手清楚,即便发动攻击,也无法实现战略目的,反而会自取灭亡。 这种威慑逻辑,在历史上已被证明极为有效——正是由于双方都明白核战争后果难以承受,才避免了大规模核冲突的发生。如今,中国核力量从“量”的有限威慑走向“质”的可靠威慑,进一步巩固了这种战略稳定性。