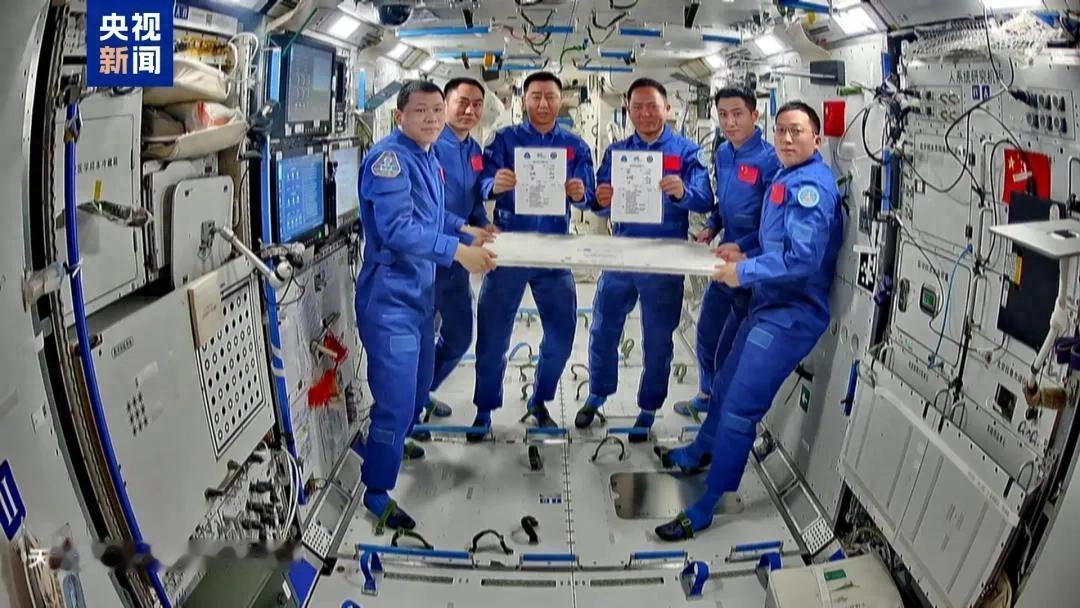

中国神舟20号推迟返回,俄罗斯提供建议,给出5种方案,引发关注 中国神舟20号载人飞船因为疑似遭太空微小碎片撞击,不得不临时推迟返回,原本万无一失的归途突然变成了一场太空“慢动作”。 就在大家关注神舟何时归家的同时,俄罗斯出了个大招,抛出了五套防护方案,一下子把国际目光都吸引了过来。 这几年,近地轨道上的太空垃圾数量直线上升。欧洲、美国的航天机构早就给出警告,地球轨道上对航天器有潜在威胁的空间碎片估计超百万个,其中可追踪的碎片数量已经达到数万块。 真要撞上了,不只是钱打水漂,航天员的人身安全也面临极大风险。 说回神舟20号,出事之后,中国航天部门的反应可谓非常迅速。整个系统立马进行行动,对飞船外部结构做了在轨检测。 虽然相关机构并未公布太多检测情况,但值得一提的是,神舟二十号航天员乘组在7月就已圆满完成第二次太空出舱活动,当时便完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检及处置等任务。 这也就意味着神舟二十号其实是具备防护能力的,不过,也会有人好奇既然太空中碎片那么多,为什么不主动进行探测,从而规避这些碎片。 事实上,这是因为天宫空间站和神舟系列用的是被动式拦截体系,像给飞船套了层“盔甲”。 这层“盔甲”其实并不是单独的一层,而是由多层材料叠加而成,专门用来吸收和分散微小碎片的能量。 但也是因为这层“盔甲”的被动性,所以航天员也得出舱巡检维护,防止小问题变大隐患。 即便是做了如此防护,但也并不是万无一失,比如这次的神舟20号就是个例子,其中的道理很简单,天上的垃圾太多,碎片数量也在不断增加,而且有的速度还越来越快,这就意味着很容易出现很多突然情况。 这次的神舟20事件其实也告诉我们单靠被动防御,难以保证十拿九稳。现在太空活动越来越多,风险只会越来越高。这种情况下,主动防御成了新的刚需。 过去几年,不少国际机构都提到,太空碰撞风险明显上升。中国这次的应对,除了展现专业精神,更传递了一个信号:光靠躲和防,已经不够安全了。 就在中方全力应对的档口,俄罗斯的建议成了舆论的焦点。莫斯科工程物理学院的教授叶夫根尼·斯捷平,给出了五套主动防御方案,说得不无道理。 第一,设想在太空拉一道“拦截网”,专门拦截中小型碎片,第二,激光防御器,用高能激光照射碎片,把它烧蚀掉或者打歪轨道。 第三,电磁防御,类似磁轨炮的原理,直接用电磁力把碎片弹开。第四,等离子束,发射一股“等离子体流”,让碎片偏离原路。最后,垃圾捕获装置,主动去抓那些大块碎片,拖走或者销毁。 这些方案合起来,目标就是打造一个太空“盾牌”。不再等垃圾撞上门,而是提前出击,把风险扼杀在摇篮里。俄罗斯这套思路,更多是结合了他们自己应对空间站威胁的经验。 但这些技术目前还停留在概念或者实验阶段。技术难度高、成本大,距离真正商用还有不小的距离。 不过目前对神舟20号来说,航天员安全回家还是重中之重。 中国航天部门这次干脆利落,一边对神舟20号开展影响分析和风险评估,一边将备用的神舟二十一号飞船处于待命状态。 此前神舟二十号乘组已在11月4日与神舟二十一号乘组完成空间站交接,随时可提供应急支持。 不过,这次事件和俄罗斯的建议,打开了更大的视野。中美俄这些大国在太空交通安全和碎片治理上的合作,已经成了全球绕不开的议题。 中国的专业应对和高效反应让人安心,俄罗斯的技术建议则把太空安全的想象空间打开了新一页。事实证明,既要有结实的盔甲,也要有先进的盾牌,才能安心在太空“遛弯”。 保障近地轨道的长远安全,这不只是航天大国的技术比拼,更是各国共同的责任。