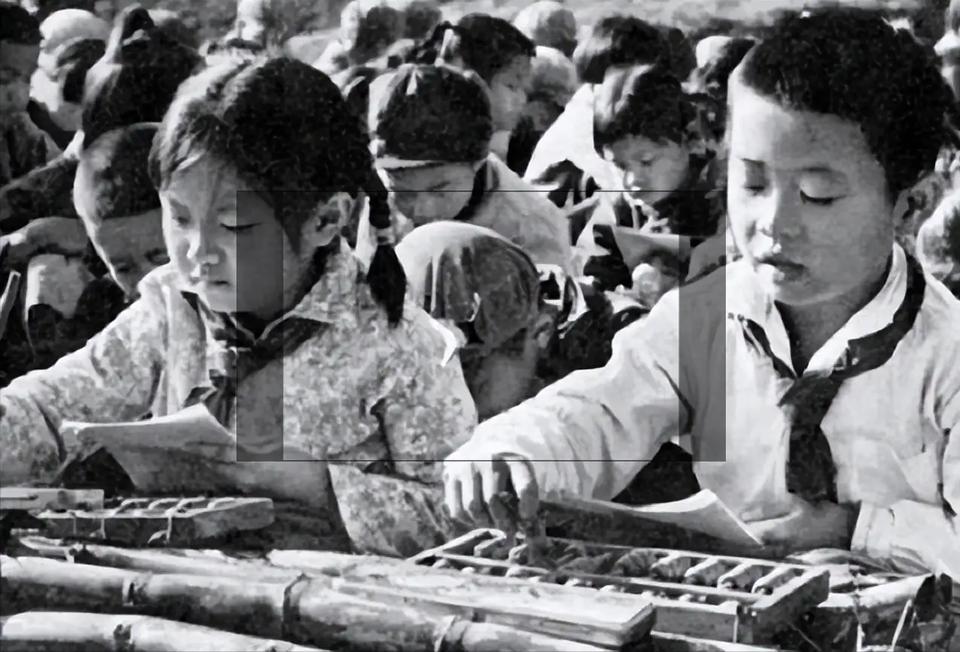

70年代中期,我开始上小学,那时候,每学期报名都有个固定环节——全班同学都要填写家庭出身。这一幕,仿佛成了那个年代特殊的“家庭标签”游戏。那时候,没有什么比“背景”更能决定你的命运——家境贫穷还是富裕,父母职业是工人还是干部,似乎都成了衡量你未来的“入场券”。 我清楚记得,那个时候的家庭出身,像是一面镜子,映照出一个人从出生起就被贴上了标签。有的同学,天生带着“优越感”走进课堂,那是因为他们的家庭背景让他们拥有了更多的资源和优先权。而有的孩子,似乎一出生就被贴上了“劣势”标签,被看作是“贫困户”或“底层人”。这种标签,像是一把无形的枷锁,有时让人自卑,有时让人愤怒,却又不可避免。 然而,令人深思的是,那个年代的“家庭出身”是否真的能决定一个人的全部?我开始慢慢发现,很多看似“背景优越”的孩子,实际上并没有真正的“优势”。他们在家庭的保护下,或许没有学到真正的责任感和勇气。而那些“家庭条件不佳”的孩子,却在逆境中学会了坚韧不拔,学会了用努力去弥补天生的不足。 这让我思考一个深刻的现实:我们是否过于依赖“出身”来定义自己?社会的标签固然存在,但人的潜能和价值,远远超越了出生的那一刻。那些被贴上“贫穷”或“低层”的标签的人,也许正怀揣着一颗渴望改变的心,在默默努力着,等待着一个机会证明自己。 回头看,那段“家庭出身”成为了我们成长的一个“标记”,也是一种无形的压力。它让我们意识到:人生的真正价值,不在于出生的背景,而在于我们是否愿意用行动去突破那些固有的桎梏。正如今天的社会,虽然“标签”依然存在,但更多的人开始相信:只要不放弃努力,每个人都能书写属于自己的精彩篇章。 这段经历,让我看清了人性的复杂,也让我明白:我们每个人都像一块未被雕琢的璞玉,外在标签只是起点,真正的光彩,源自内心那份不屈不挠的力量。也许,最重要的,还是那份相信自己、不断追求的勇气。