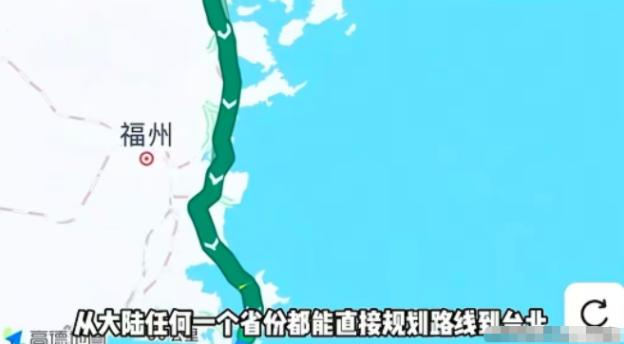

说出来你可能不信!赖清德恐怕也没有想到,最先“登陆”台湾的不是飞机大炮军舰,也不是人民子弟兵,而是高德地图! 这事得从台湾籍歌手黄安的发现说起。前几天他在社交平台连发两条消息,说自己一觉醒来点开高德地图,没想到在台湾居然能用了——卫星图里岛上每条街都看得清清楚楚,导航准得连小巷子都标得明明白白,他忍不住感慨“等了好久终于等到今天”。 黄安还特意拍了实测视频,开着车靠高德导航找常去的“冯姐姐饭团店”,全程路线规划顺顺当当,语音播报也清清楚楚,完全没有过去用谷歌地图时的糟心事儿——以前谷歌总把“重庆北路”念成“众庆北路”,“二段”错读成“二吨”,好几次让他绕了冤枉路。 黄安的惊喜可不是独一份,台湾前民代郭正亮很快也晒出了亲测视频,一个劲儿感叹地图精准度太高,连自己家的具体位置、门口的小巷标识都丝毫不差。 台湾前“立委”蔡正元更干脆,直接说自己已经把谷歌地图卸得干干净净,日常出门全靠高德指路。 网友们见状也跟着凑起了热闹,纷纷加入实测大军,从桃园机场到台北101,从台中高铁站到日月潭,不管是城市里的主干道,还是景区里的小路,高德都能规划出完整路线,实时路况更新得特别及时,连车道级导航和红绿灯的位置都标得精准无比。 有网友调侃“这地图比土生土长的本地人还懂路”,还有人发现,连街角的奶茶店、老字号小吃铺都标注得一清二楚,找起店来毫不费劲。 其实高德能在台湾正常使用,可不是凭空掉下来的,早就悄悄做足了准备。早在2022年,高德就已经实现了台湾省街道级的标注,连每个红绿灯在哪、哪段路堵车都标得明明白白,当时地图上密密麻麻的山西刀削面、柳州螺蛳粉等大陆餐馆标识,还引发了两岸网友的热议。 到了2024年5月,高德在小红书发了视频,第一次展示了从大陆到台湾的跨海导航路线;同年9月,带3D多视角渲染的地图正式上线,能真实还原港澳台地区的街道场景;直到2025年6月,车道级导航在台湾落地,这也意味着高德在台湾的服务精度,已经和大陆这边看齐了。 短短三年时间,从地图上的空白区域到全面覆盖,从基础的地点标注到精准的导航服务,背后全是实打实的技术硬实力在支撑。 撑起这一切的,是咱们看不见的技术网络。高德用“卫星遥感+众包数据+地面采集”的模式,搭建起了庞大的地理信息数据库,而太空里的“吉林一号”卫星星座,就是其中的关键力量。 这个由141颗卫星组成的“太空摄像头矩阵”,运行在500公里高的轨道上,能拍出0.5米分辨率的高清影像,连地面上的手机轮廓都能看得一清二楚,每天还能对全球任意地点进行38到40次观测。 就在台湾光复纪念日当天,“吉林一号”公布的影像里,日月潭的湖岸线、台北市的道路网格都清晰可见,给地图数据提供了坚实的基础。 再加上阿里云的算力支持,AI模型能自动识别道路的变化,确保地图信息实时更新,这也是高德能超越谷歌的核心原因——谷歌在台湾长期存在路名念错、信息更新滞后的问题,本地化服务远不如高德做得到位。 对于那些频繁往返两岸的人来说,高德的覆盖带来了实打实的便利。以前台商从厦门去台北,在大陆得用高德,到了台湾又得换成谷歌,路线规划常常断档;现在一部手机就能通行两岸,跨海路线看得明明白白,连拟建设的跨海大桥都已经在地图上标注出来了。 有经常往来两岸的年轻人说,以前总觉得海峡是道难以跨越的鸿沟,现在打开地图找路,感觉就像在同一个城市里穿行一样自然。 这种悄无声息的连接,比任何口号都更有渗透力,台湾网友那句“回家的路越来越清晰了”的留言,恰恰说出了这种技术融合带来的心理变化。 高德的“登陆”,本质上是两岸信息空间的无缝衔接,意味着大陆的数据、网络、算法已经自然而然地覆盖到了台湾。它不用靠武力威慑,也不用靠政策强制,仅凭更精准的服务、更全面的信息,就赢得了岛内用户的认可。那些曾经被人为割裂的生活场景,正通过这样的民用科技一点点缝合起来。 就像黄安说的,有人拼命想制造距离,结果地图上的每条街都被连得严丝合缝。这种用技术连起来的纽带,远比想象中更坚固,也更有温度。