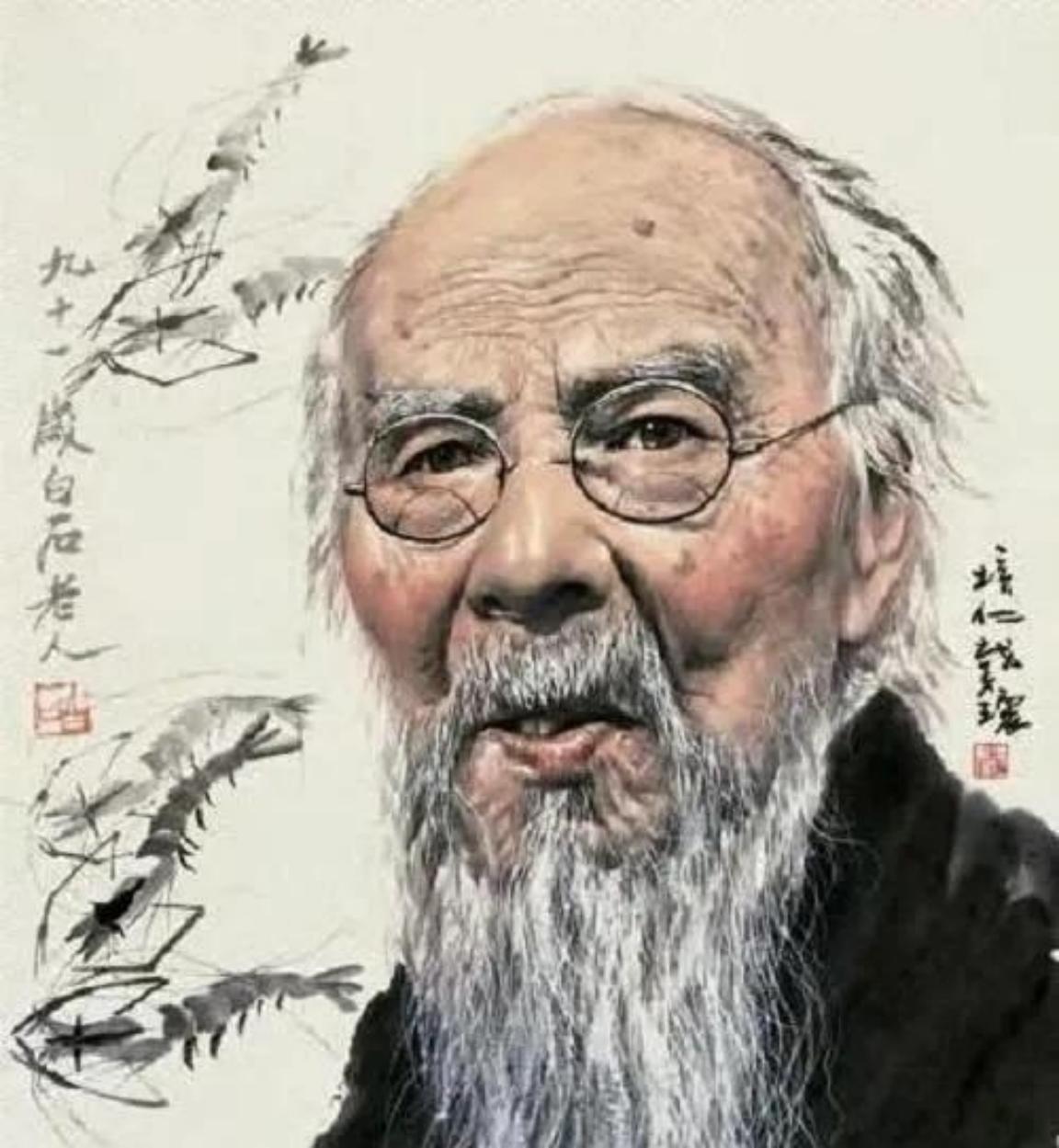

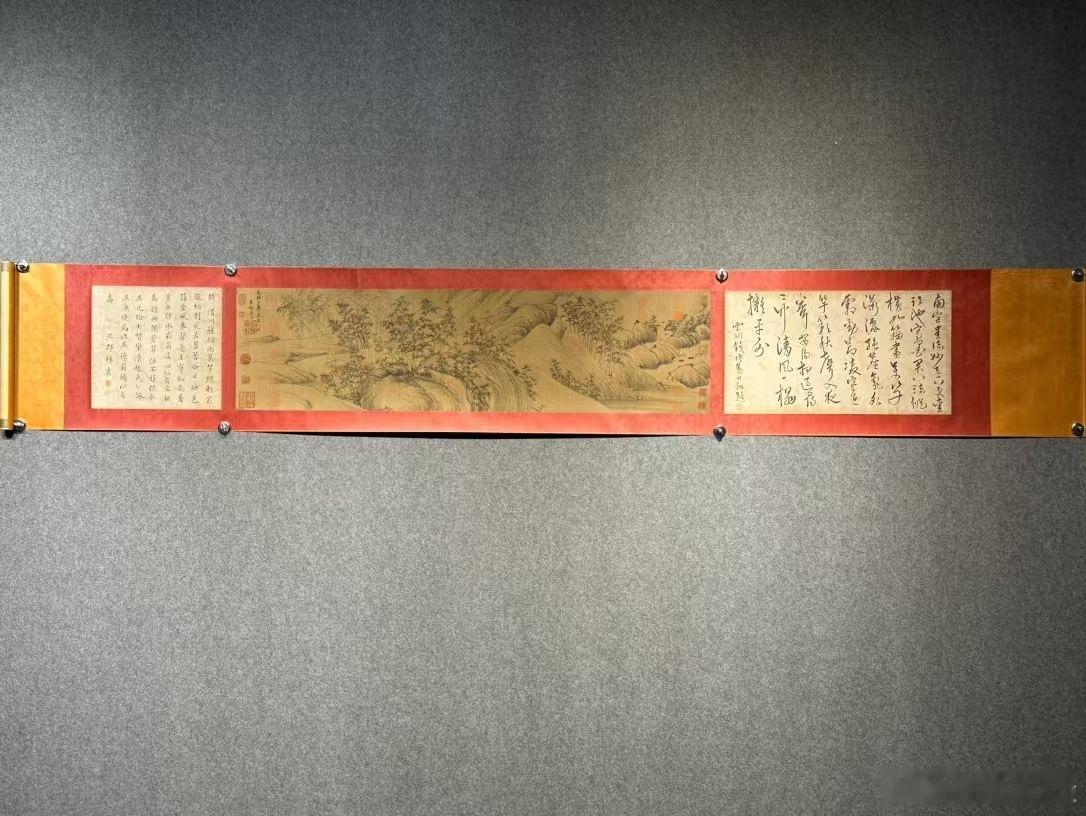

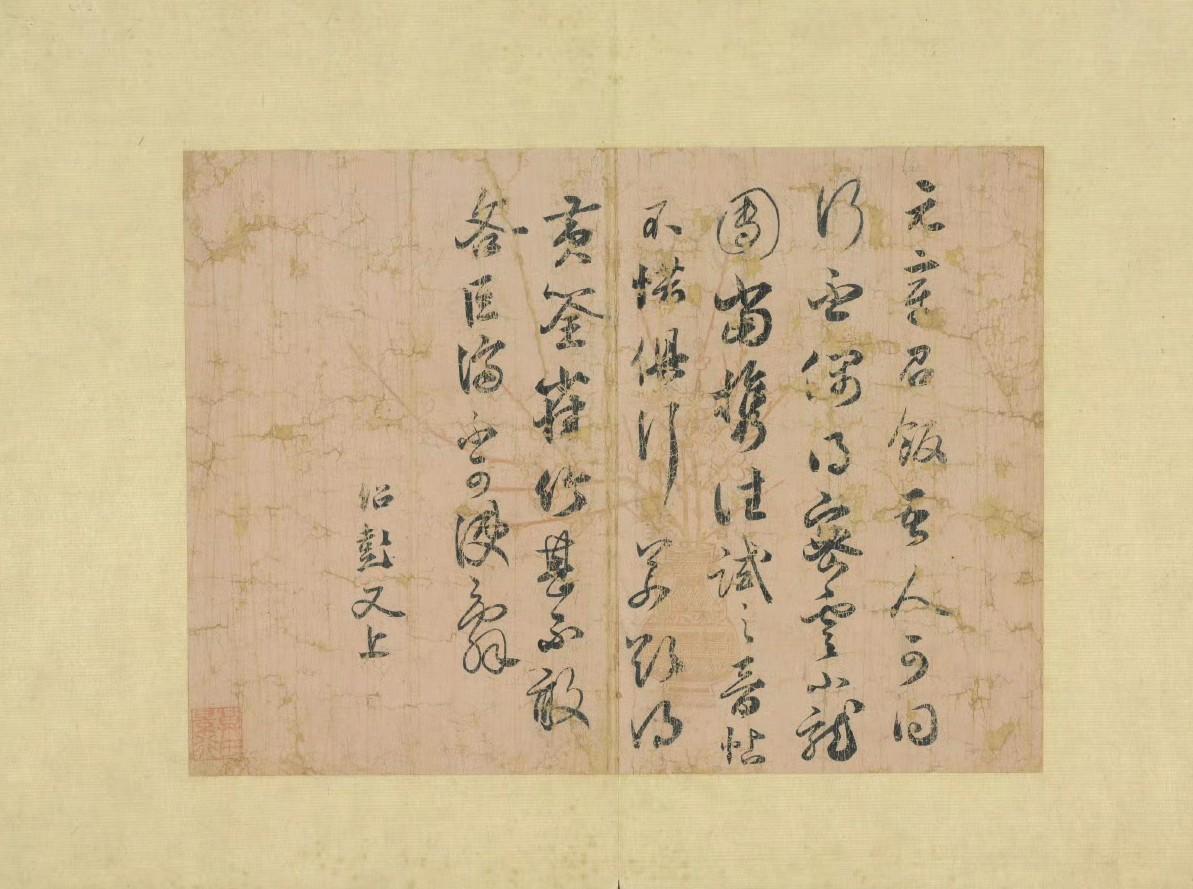

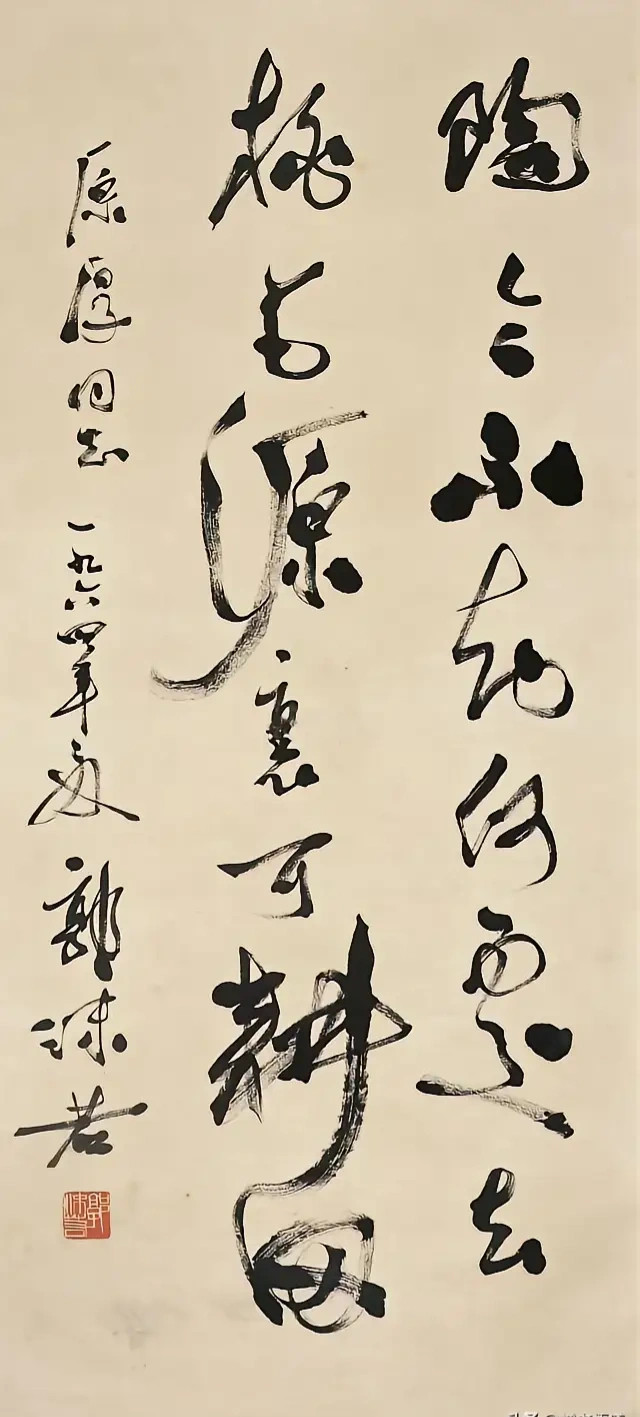

一段非常渡人的话“人这一辈子,不管活成什么样子,都不要把责任推给别人,一切喜怒哀乐都是自己造成。多点淡然,少点虚荣,活得真实,才能自在!是非审之于己,毁誉听之于人,得失安之于数,唯宽可以容人,唯厚可以载物!” 苏轼生于1037年1月8日,地点是眉州眉山,那是个书香门第。他的父亲苏洵是晚成的大器文人,早年游学在外,母亲程氏负责教育子女。苏轼从小接触经史子集,十岁就能熟读百篇古文,作文能力突出。十九岁时,他和弟弟苏辙一同赴京赶考,嘉祐二年中进士,那年他二十一岁。 殿试时,主考官欧阳修欣赏他的文章,将他置于第二名。入仕后,他先在地方任职,如凤翔签判,那时他处理政务认真,巡视民生。之后调回京城,担任史馆校勘,参与修史工作。仁宗朝末期,他支持王安石的部分改革,但后来对新法有异议。熙宁二年,王安石推行青苗法等新政,苏轼写信给皇帝,指出弊端,却未被采纳。他外放杭州通判,那里他管理水利,疏浚西湖,造福百姓。 熙宁七年,他移知密州,继续处理地方事务,如赈灾和治安。熙宁九年,转知徐州,遇黄河决口,他组织民众筑堤,控制洪水。元丰二年,他知湖州,上表谢恩,却因表中几句讽刺新法的话,被御史台抓捕,这就是乌台诗案。他被押解进京,审讯持续数月,官员搜集他的诗文作为罪证。最终,神宗干预,他免死贬黄州团练副使。 那是1080年,他四十三岁。在黄州四年,他领取半俸,生活清苦,却开始农耕,自号东坡居士。他在那里写下许多诗词,如前后赤壁赋,表达对人生的感悟。元丰七年,移汝州,又经颍州等地。哲宗即位后,高太后垂帘,他被召回京城,担任起居舍人等职。 元祐元年,他升翰林学士,参与朝政,反对新党某些政策,与司马光等人合作,废除部分新法。但元祐四年,高太后去世,哲宗亲政,新党复起,苏轼被贬知杭州。他在杭州兴修水利,建苏堤,改善民生。 元祐六年,移知颍州,又知扬州。绍圣元年,新党掌权,他被贬知英州,很快又贬惠州。那是1094年,他五十八岁。在惠州三年,他居住简陋,饮食粗糙,却继续创作。绍圣四年,进一步贬儋州,那是最远的贬所,条件艰苦,当地多瘴气。他在那里教化民众,推广文化。建中靖国元年,徽宗即位,大赦,他获准北归。途中经多地,身体渐衰。1101年7月,到常州,8月24日逝世,享年六十五岁。 苏轼一生官场浮沉,却从不把失败怪罪他人。他总说,祸福自招,一切源于自身选择。在乌台诗案中,他承认诗文有不当之处,没推卸责任。贬谪时,他选择务农写作,而不是怨天尤人。 这体现了那段话的核心:喜怒哀乐自己造成。他在黄州时,耕田酿酒,过得踏实,那种淡然不是装的,而是真心接受现实。少点虚荣,他不追逐高位,宁愿真实生活。是非自己判断,他写诗讽刺时事,却听任他人评价。得失随缘,在多次贬谪中,他安于命运,不强求。宽容他人,他与政敌辩论,却不记恨。厚德载物,他的作品影响后世,包容各种思想。苏轼的父亲苏洵影响他深远,苏洵晚年才成名,教导子女注重实学。 苏轼兄弟情深,苏辙多次为他求情。妻子王弗早逝,他续弦王闰之,家庭和睦。他的书法绘画也一流,是宋四家之一,擅长行书楷书,画墨竹枯木。文学上,他开创豪放词派,与辛弃疾并称苏辛。散文是唐宋八大家,诗词数量庞大,主题多样,从山水到民生。 政治上,他属旧党,却有独立见解,反对极端变法,主张渐进。贬惠州时,他接触岭南文化,写下当地风物诗。儋州时期,他建姜塘,教书识字,提升当地教育。他的医术也不错,自学本草,著有药论。饮食上,他发明东坡肉,流传至今。 苏轼不迷信,却信佛道,晚年号铁冠道人。朋友圈广,如黄庭坚秦观等苏门弟子。他一生游历多地,从四川到江南,再到海南,足迹遍布。每次迁徙,他都带书卷,坚持阅读。逝世后,葬于汝州,墓地后移。影响上,他的词改变宋词格局,从婉约到豪放。书法推动文人画发展。现代研究多,他的生平被拍成影视,如电视剧苏东坡。 读完苏轼的故事,你对这哲理有啥感触?生活中遇到挫折时,怎么应用?欢迎在评论区分享你的经历或看法,一起讨论怎么活得更自在!