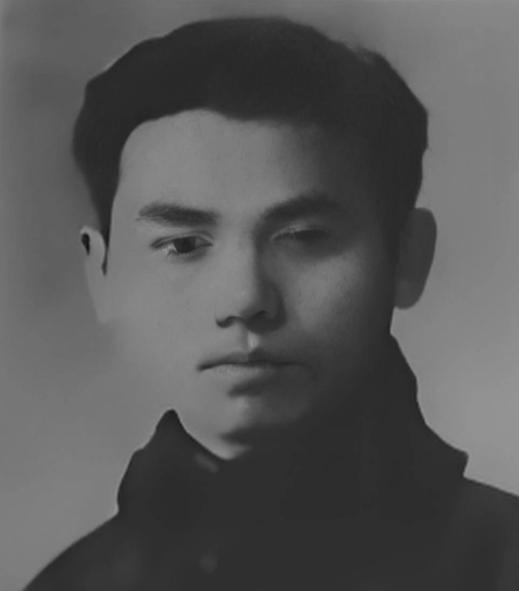

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的 “密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 吴石将军的名字,在谍战史上如雷贯耳。作为潜伏台湾的最高级别情报官,他冒着生命危险传递关键情报,被誉为“密使一号”。1950年身份暴露后,他英勇就义,毛主席为他题词“惊涛拍孤岛,碧波映天晓”。 这样一位功勋烈士的儿子吴韶成,却过着截然不同的生活。1949年父亲赴台前,塞给他一张字条:“有事找何康”,还留下20美元。何康当时是重要官员,这字条在关键时刻能保他衣食无忧。可吴韶成把字条和美元锁进铁盒,从没动过念头。他跟自己说:“靠父亲不算本事,靠自己才算真能耐。” 1950年,吴石将军牺牲的消息传来,19岁的吴韶成在宿舍里哭了一整夜。组织上找到他,问他有什么困难尽管提,他却摇摇头说:“我能照顾好自己,不给组织添麻烦。” 他悄悄从报纸上剪下父亲的讣告,用塑料皮封好,藏在书本最深处。此后几十年,不管搬家多少次,这张剪报始终带在身边。同事们偶尔聊起革命烈士,他从不接话,更没提过自己是吴石之子。有人问起他的父亲,他只淡淡说“早年间不在了”,从不细说。这份沉默,他守了一辈子。 大学毕业后,吴韶成主动申请到河南基层工作,成了一名普通的农业技术员。他每天扎根田间地头,测土壤、教农民种庄稼,皮肤晒得黝黑,手上全是老茧。 单位几次评先进、给升职名额,领导都考虑他,说他工作能力强、表现突出。可每次他都找借口推掉,要么说“同事老张家里负担重,让给他”,要么说“小李比我年轻,该多给机会”。共事十几年的老同事都替他可惜,他却笑着说:“干活不是为了当官,把事做好就行。”没人知道,这个连升职都让着别人的技术员,是功勋烈士的儿子。 文革时期,吴韶成因为“国民党高官之子”的身份,被拉去批斗,还被下放到农场劳动。每天天不亮就起床干活,吃的是粗米咸菜,晚上睡在漏风的棚屋里。 一起下放的人劝他:“你父亲是革命烈士啊,跟组织说清楚,就能出去了。”他却摇摇头,始终没提过父亲的真实身份。有人骂他“死脑筋”,放着能保命的身份不用。他却说:“父亲的荣誉是他自己挣的,不是我用来保命的挡箭牌。”就这样,他在农场熬了三年,直到平反才回到原单位。 1975年,吴石将军被追认为革命烈士,组织上给吴韶成送来一笔抚恤金。他拿着钱,当天就交到了单位党支部,说:“父亲是为国家立的功,这钱该给国家。我有工资,够用了。”党支部书记劝他留着补贴家用,他却执意要交,最后这笔钱成了他的特殊党费。 后来,有媒体听说了他的事,想来采访他,还有电视台要拍纪录片。他都一口回绝:“要拍就拍我父亲,他才是英雄,我没什么好说的。”有记者找上门,他干脆闭门不见,直到记者走了才开门。他常说:“父亲的名字不能用来给我换名气。” 吴韶成的家,去过的人都印象深刻。九十年代的旧沙发,扶手上磨出了洞;衣服洗得发白,打了补丁还在穿;吃饭用的碗,有的缺了口。可就是这样一个节俭的老人,却总在邻里有困难时伸出援手。邻居家孩子上学凑不齐学费,他悄悄塞钱;独居老人病了,他每天过去送饭。 2020年,89岁的吴韶成病重。他给子女留下遗嘱:把毕生积蓄120万元和所有藏书,都捐给郑州大学,设立奖学金。子女们按照他的意愿去办手续,学校问他想叫什么名字,他生前早有交代:“就叫吴石奖学金,署名吴石将军家属捐赠,别提我。” 吴韶成去世后,他的事迹才被慢慢传开。人们在整理他的遗物时,发现了那个铁盒,里面的字条和20美元完好无损,还有那张泛黄的讣告。直到这时,邻居和同事们才知道,这个沉默寡言的老人,背后藏着这么动人的故事。 有人说,吴韶成这辈子太亏了,守着这么大的“光环”却不用。可在他看来,父亲的荣誉是信仰,不是特权;家风的传承是行动,不是口号。他把“干净做人、靠自己奋斗”的道理,刻进了骨子里,也传给了后代。 其实,英雄的传承从来不是“沾光”。吴石将军在刀锋上守护家国,是英雄;吴韶成在平凡日子里守护“干净”,同样是英雄。这种不张扬、不索取的坚守,才是对父辈精神最好的传承。