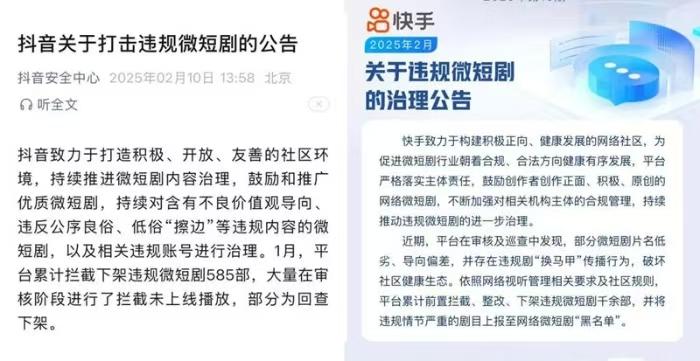

国家广电总局最近又出手了。这一次,目标对准了那些藏在手机屏幕里,悄悄侵蚀着孩子们精神世界的“精神垃圾”——不良动画微短剧。一场从即日起,一直持续到2026年3月的专项治理,正式拉开大幕。这不仅仅是一次常规的“大扫除”,更像是一次对内容生态的深度重塑,因为,一个前所未有的变化出现了:AIGC和漫画,首次被正式纳入了审核体系。 这个消息,对于无数家长来说,无疑是一颗定心丸。但它背后,却折射出一场内容创作者与监管者之间,永不停歇的“猫鼠游戏”。 我们先来梳理一下时间线,看看这场治理是如何一步步升级的。早在2024年2月28日,广电总局就明确要求,未经审核且备案的微短剧,不得上网传播。这相当于给野蛮生长的微短剧行业,戴上了第一道“紧箍咒”。到了2024年末,管理再次加码,开始严查微短剧的片名,纠正那些靠打擦边球、博眼球的不良倾向。而现在,治理范围进一步扩大,直接将矛头指向了动画微短剧和动画短视频,并且首次将AIGC(人工智能生成内容)和漫画这两大新兴领域,纳入了监管的“法眼”。 为什么是AIGC和漫画?因为它们正成为不良内容滋生的最新温床。AIGC的出现,让内容创作的门槛降到了前所未有的低度。任何人,只需输入几个关键词,就能在几秒钟内生成一段动画或一个故事。这种技术上的便利,也被一些别有用心的人利用,他们可以快速、批量地生产出含有低俗、暴力、软色情内容的动画短片,并通过算法精准推送给未成年人。这些内容往往制作粗糙,但极具刺激性,像“电子鸦片”一样,让缺乏辨别能力的孩子沉迷其中。 而漫画,尤其是网络条漫,则以其“图文并茂”的形式,更容易绕过传统的文字审核机制。一些漫画用看似可爱的画风,包装着扭曲的价值观和情节,其危害性,甚至比纯文字或纯视频更为隐蔽和深远。 此次专项治理,明确了几个关键动作:重点清理低俗暴力内容,强化备案管理,严查错位传播。这几个词,每一个都打在了要害上。“清理低俗暴力”是治标,是直接清除那些看得见的“毒草”。“强化备案管理”是治本,是从源头上抬高创作门槛,让创作者不敢、不能、不想去触碰红线。而“严查错位传播”,则是对平台责任的强调。很多不良内容,在正规平台无法上线,就通过“换马甲”、“改标题”等方式,在其他平台或通过私域渠道传播。堵住这些漏洞,才能形成监管的闭环。 这场治理,对于行业而言,无疑是一次阵痛。那些靠打擦边球、赚快钱的小作坊式团队,将面临灭顶之灾。但对于整个内容生态而言,这却是一次必要的“刮骨疗毒”。它倒逼创作者回归内容本身,去思考如何创作出真正有价值、有温度、能滋养人心的作品。它也提醒各大平台,不能只顾着流量和商业利益,而必须承担起应有的社会责任。 对于我们普通人,尤其是家长来说,这次治理又意味着什么?它意味着,国家正在用最严厉的手段,为我们的孩子构建一道“防火墙”。但这道防火墙,并非万能。再严密的监管,也无法覆盖互联网的每一个角落。家长的陪伴、引导和教育,永远是保护孩子的最后一道,也是最重要的一道防线。 我们可以和孩子一起,挑选那些优质的动画作品,讨论其中的情节和人物,培养他们的审美和辨别能力。我们可以控制孩子使用电子产品的时间,鼓励他们更多地走向户外,去感受真实世界的阳光和风雨。我们更要以身作则,自己先成为一个健康的数字内容消费者。 从2024年初的备案制,到年末的片名审核,再到如今将AIGC和漫画纳入监管,广电总局的治理路径,清晰地展示了一个“魔高一尺,道高一丈”的博弈过程。它告诉我们,守护未成年人的清朗网络空间,是一场持久战,需要监管者、平台、创作者和每一个家庭的共同努力。这场战争没有终点,但每一次出拳,都为了让孩子们的世界,能多一分纯净,少一分污染。而这,或许就是这场专项治理,最深远的意义所在。 以上内容仅供参考和借鉴