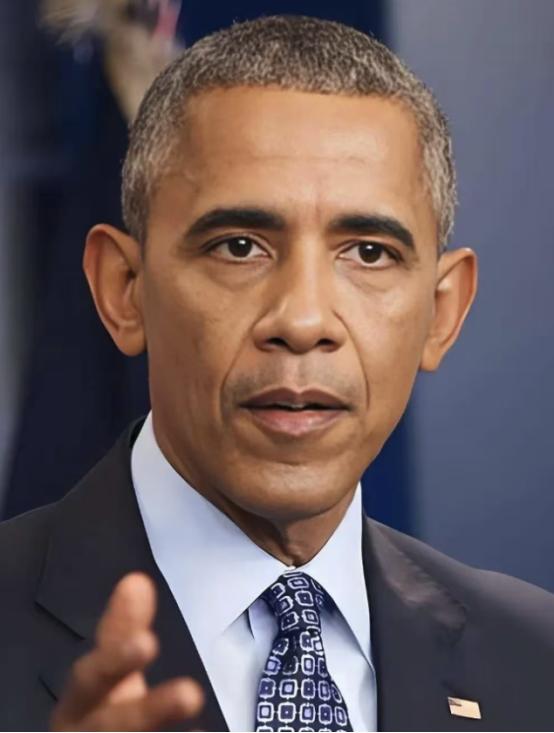

克林顿后悔!奥巴马后悔!拜登后悔!没想到,奥巴马回忆录里提到了涉华言论! 说白了,中国现在的发展趋势是势不可当,无非是外部环境好与坏的问题,像奥巴马、拜登、特朗普,哪一个不是想一口就把中国吞并了呢? 美国那些总统们,甭管是克林顿、奥巴马还是拜登,嘴上喊着对华接触,心里头那点小九九可从来没消停过。他们总觉着只要把中国拉进他们那套游戏规则里,中国早晚得按他们的剧本走。可现实却啪啪打脸,中国愣是走出了一条自己的路,发展势头拦都拦不住,搞得这帮美国政客心里头别提多拧巴了。 奥巴马那本《应许之地》里头,就把这种纠结心态暴露得清清楚楚。他一边承认中国让几亿人摆脱贫困是“人类一大创举”,觉得一个混乱贫穷的中国对美国来说更麻烦,可另一边又忍不住抱怨,盘算着要是没被金融危机捆住手脚,早该对中国贸易“更狠一点”。 这人精得很,嘴上说着认可,行动上却一点没闲着。他表面上欢迎中国成为“强大的合作伙伴”,说什么“一个国家的成功不应以另一个国家的牺牲为代价”,可他那八年任期里,美国一边享受着中国市场的好处和廉价商品,另一边却对中国轮胎、太阳能板啥的拼命加税。 这种两面下注的招数,说白了就是既想占中国发展的便宜,又怕中国真站起来动了他的奶酪。有专家点破了,这就是美国政界对华政策那种典型的矛盾心态,有求于你又防着你,疑神疑鬼的。 奥巴马这种心态可不是天上掉下来的,早就有苗头了。他2009年访华时,嘴上夸中国的发展令人“赞叹”,说“有很多要向中国学习”,可私下里却觉着跟中国谈贸易像是“为鸡肉价格讨价还价”,这种微妙的态度变化,骨子里还是觉得美国高人一等,没法平视中国。 他甚至在书里揣测中国有“战略耐心”,靠着“韬光养晦”在国际体系里捞好处,这种解读本身就带着一股酸溜溜的味儿,觉着中国不按常理出牌。 美国对华政策这种摇摆和误判,从克林顿那儿就能找到根子。当初让中国加入WTO,美国心里琢磨的是把中国框进自己的体系里,方便拿捏。 没成想中国发展速度远超他们想象,这下美国国内就炸锅了,后悔当初“要价太低”,觉着对华接触政策失败了。这种后悔药可没处买,根本原因是美国总迷之自信,觉得自己能决定中国的发展道路,一旦中国不按它的想法来,就立马变脸,把中国打成“战略竞争对手”。 等到特朗普和拜登上来,那更是变本加厉,直接从纠结拧巴变成赤膊上阵了。特朗普掀桌子打贸易战,结果中国没吓住,反而“以牙还牙、以攻为守”,逼得美国企业跳脚,股市哆嗦。拜登呢,嘴上说着不要“新冷战”,身体却很诚实,搞什么“小院高墙”、“去风险”,其实就是换汤不换药的遏制套路。 就连美国商界都看不下去了,芯片巨头英特尔CEO直接挑明,离开中国市场就等于自断经脉,会削弱在美国本土的投资能力。美国国会里也有明白人,比如众议员吉姆·海姆斯就担心这种无脑强硬会引发误判甚至战争,呼吁美国要“换位思考”。 所以说,从克林顿到拜登,美国对华政策的核心其实一直没咋变,就是变着法儿地想维持自己的霸权地位。他们的“后悔”,不过是战略算计落空后的一种懊恼。中国能发展到今天,根本不是靠谁的恩赐或者外部环境顺风顺水,而是自己一步一个脚印干出来的。 中国靠的是深化改革,激发内需潜力,比如通过发行特别国债鼓励消费升级,同时也在人工智能等前沿科技领域大力投入,推动自主创新。中国坚持的是和平发展,倡导的是合作共赢,这个路子走对了,就不是哪个总统凭个人好恶或耍点小聪明就能挡得住的。 美国那些总统们后悔来后悔去,说到底还是没整明白一个道理:国与国相处,得像坐跷跷板,得找到那个平衡点。老想着自己独占高处,把别人压在下头,这游戏迟早玩不转。像学者约瑟夫·奈指出的,美中应该为关系建立一个框架,既给竞争划底线,又努力挖掘能合作的领域。 如果美国政客们能早点丢掉那不切实际的幻想,学会用平常心看待中国的成长,双方在气候变化、宏观经济稳定这些全球性议题上好好合作,那才对两国乃至整个世界真正有益。否则,继续抱着那种“一口吞掉中国”的霸权思维,最后硌着牙的,恐怕还是自己。