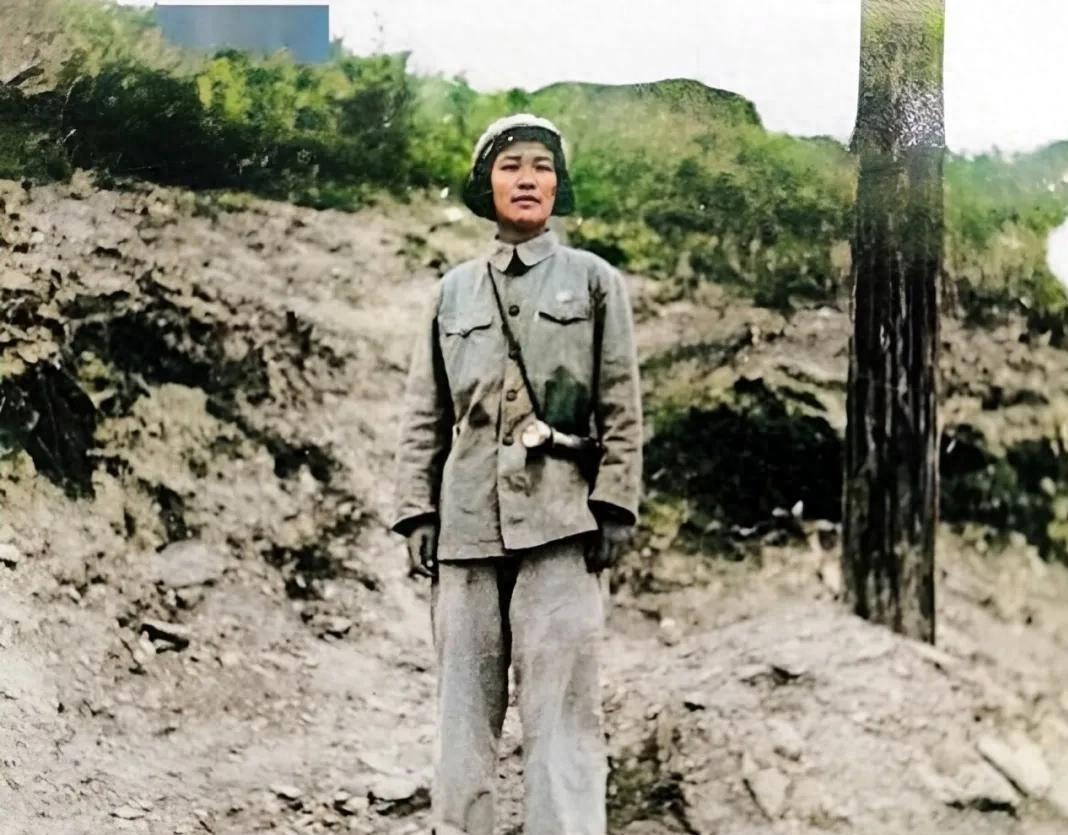

戴安澜的女儿戴藩篱,17岁瞒母携父遗笔赴朝,在坑道里翻译密电,隐姓埋名四十载,她将父亲遗物全部捐给国家。 有人说,戴安澜的光芒足够巨大,女儿的举动就很难再被记住。可每次提到戴藩篱那个“偷偷去参军”的决定,总让人停下来看一眼,她真的计划好了吗?还不是咬着牙往前走。 那年朝鲜战局紧急,她写报名表的时候手有点抖——谁不怕?母亲身体不好,看新闻心里揪着疼,家里的饭菜都冷了,她还坐在那张桌子边不肯动。一席话都没说,收拾行李时只带一张父亲留下的纸条。那封信上写的话,她一直不敢读出声。 战场上混乱,现在其实没多少人能记得那些坑道里的小细节。密电组每天像是在黑夜里摸索。零下三十度很冷,手在电报机上冻着,指头一动仿佛扎进冰里。没人换班,手指肿痛也只能继续,密码错了就得重来,她有时没眨眼盯着屏幕,怕漏掉一个符号就说不过去。作战图纸那会儿有多重要?有时候,传到坑道的纸都湿透了。 这些年,她没夸张讲过那段日子。问她怎么守住图纸?戴藩篱说过一句:“贴身带着呗。”汗和泪水混在一起,图纸皱了,她用手焐着,怕湿气把地图毁了。坑道里很暗,她只盯着那些线条和坐标,别的人睡觉她缩在一角,心里却一直琢磨父亲的信。 大概谁也不猜得到,她是戴安澜的女儿。那副将军气质不是摆出来的,有时候厂里的工友见她做工,话也不多,干活一直是埋头。纺纱间的白灰,有人说她手很巧,没想到她十几岁就在战场上守着线索。 有时候她自己也纳闷,四十年都过去了,从头到尾都没提过家里的故事。工厂把她当一普通工人,有奖金分红也推掉,别人说她隐藏得很深。其实未必,就连自己的孩子都说,妈妈什么都没说过,也不提什么军功章。真有人问过没?她偶尔摇头,觉得没什么意思,身份一点都不重要。 到了退休那时,她提出要把所有父亲留下的东西都捐给主人。这个决定让人惊讶,其实很多人觉得,传家宝应该留给后人。她却说,国家比家重要,这些东西不能只让自己看到,应该有更多人认识那段历史。 这事儿又不是每个人都会同意。有人觉得,有功的人应该有特殊待遇,将门风骨本来就该被重视。可是戴藩篱听到这些话,笑了笑,不愿多说。她更像个普通人,所有的荣誉都压在心里,左右都不动声色。 你说她是为了家族声誉吗?可能,也不是。其实她这一辈子安安静静,只在关键时刻站出来。朝鲜战场上是战士,工人队伍里是劳模,后来又变成捐赠者。三种身份摆在一起,你说哪个重要呢? 其实我有时候也不知道。她到底是在传承父亲的名声,还是用自己的办法藏起来?这两种可能,哪一个才是戴藩篱最真实的样子? 有人喜欢高调,有人选择低调,戴藩篱不追名逐利,也不拍桌子要回报。问她后悔不后悔?她不答,只说那些东西归国家最好。 这么多年过去了,这种“隐于尘埃”的选择到底是不是最好的路?有没有可能,她从来不是为了别人,纯粹是觉得,有些事情做了就做了。遗物到底是家传还是国宝,这事你怎么看?