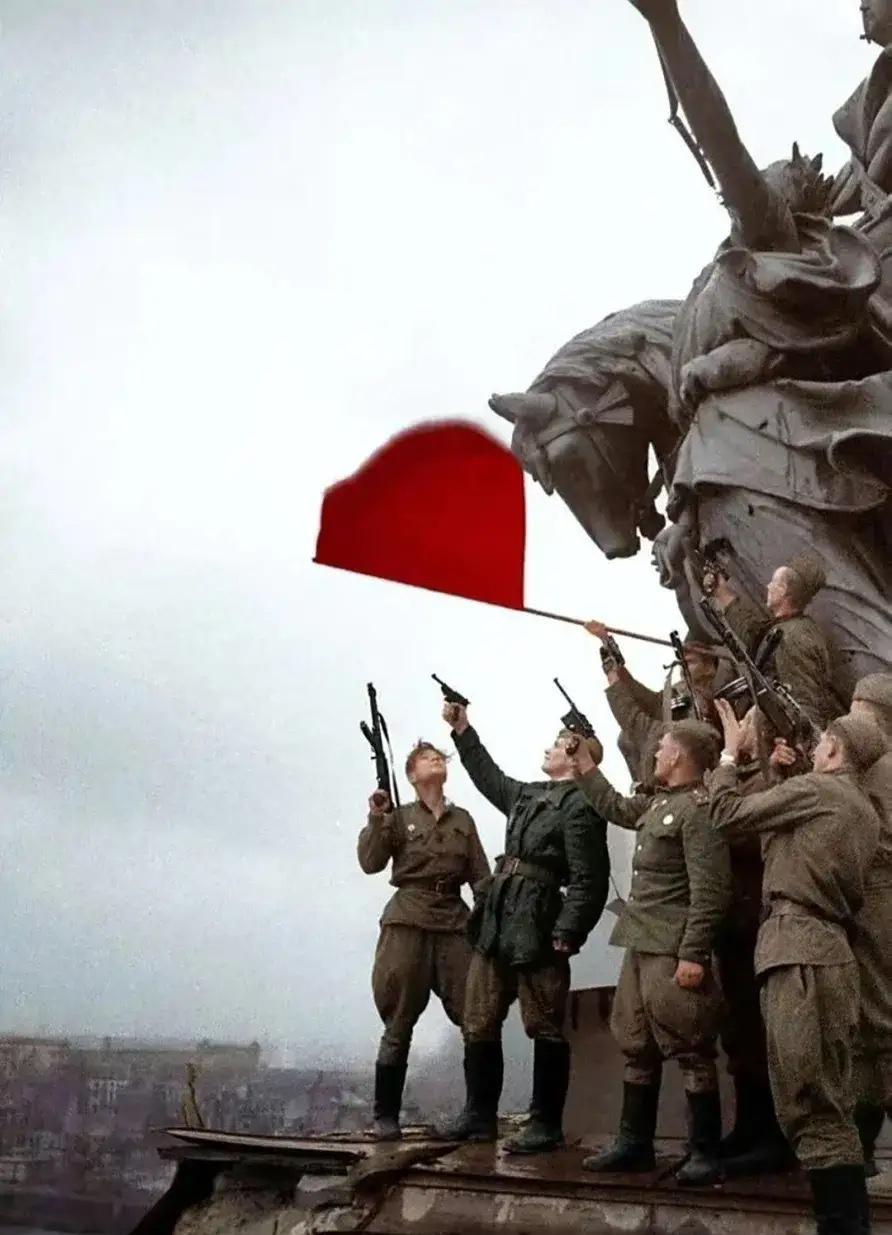

苏军宁可战死7.8万人也要攻占柏林,因为只有打下柏林,哪怕苏联亡国了,二战主力依旧是苏军。如果不攻克柏林,那么苏德战争中苏军战死的那916万士兵就白死了。 很多人看到“哪怕苏联亡国了”这种说法,可能会觉得不太对——其实确实不准确。1945年春天的苏联,早已经不是1941年德军突袭、兵临莫斯科时那种生死存亡的境地。 此时的德军精锐早已在斯大林格勒、库尔斯克等战役中消耗殆尽,东线战场德军节节败退,西线盟军也已登陆诺曼底,两面夹击之下,纳粹德国的覆灭只是时间问题。但就是在这样的局势下,苏军依然不惜一切代价,集中250万兵力、6250辆坦克、7500架飞机,发起了柏林战役,最终付出7.8万人阵亡的代价,将红旗插上了柏林国会大厦的楼顶。 这背后,是苏军对“战争主导权”的绝对执着。苏德战争打了四年,916万苏军将士埋骨疆场,每一座城市的光复都浸透着鲜血。列宁格勒被围困900天,全城饿死近百万人却从未投降;斯大林格勒的巷战中,士兵平均存活时间不超过24小时,依然有人前赴后继地冲向德军阵地。这些牺牲不是数字,是无数家庭的破碎,是士兵们用生命守住的国家尊严。如果最终攻克柏林的不是苏军,而是西线盟军,那么苏联在二战中的付出就会被弱化,那些战死将士的功绩,甚至可能被后世淡忘。 苏军高层比谁都清楚,柏林是纳粹德国的心脏,拿下这里,才意味着彻底终结法西斯的统治,才算是给916万牺牲的战友一个交代。1945年4月,苏军兵临柏林城下时,德军虽然已是强弩之末,却依然在做困兽之斗。他们炸毁桥梁、设置路障,在城市建筑中构筑防御工事,每一条街道、每一栋楼房都变成了战场。苏军士兵踩着战友的尸体前进,有的连队打到最后只剩几个人,依然抱着炸药包冲向德军的火力点;巷战中,士兵们甚至要逐屋争夺,常常为了一个房间就付出数人的伤亡。 有人疑问,为何苏军不与盟军协商,减少伤亡?其实当时美英盟军距离柏林仅有百余公里,推进速度远快于预期。但苏军从一开始就明确了“攻占柏林”的目标——这不仅是军事任务,更是政治使命。苏德战争中,苏联承受了最惨重的损失,国土被践踏、工业被摧毁,若不能亲手拿下纳粹巢穴,不仅无法安抚国内民众的情绪,更会在战后的世界格局中失去话语权。盟军虽然也是反法西斯阵营,但意识形态的差异让苏联明白,只有军事上的绝对胜利,才能换来政治上的平等地位。 柏林战役的惨烈程度超出想象。国会大厦的争夺战持续了三天三夜,德军在大厦内层层设防,苏军士兵必须逐个楼层、逐个房间清剿敌人。最后插上红旗的士兵,是踩着堆积如山的瓦砾和尸体爬上去的,红旗上沾满了鲜血,却在柏林的上空高高飘扬。当战役结束的消息传到莫斯科,全城民众走上街头欢呼,很多老兵抱着战友的遗物痛哭——他们知道,这面红旗,告慰了916万逝去的英灵。 7.8万阵亡数字背后,是苏军对“正义终结权”的坚守。纳粹德国发起的侵略战争,给苏联带来了毁灭性的灾难,超过2700万苏联公民死亡,占全国总人口的14%。攻克柏林,不是为了争夺地盘,而是为了让法西斯付出应有的代价,为了让世界看到,苏联才是反法西斯战争的中流砥柱。如果当时苏军选择退缩,让盟军拿下柏林,那么纳粹的覆灭就会被打上“盟军主导”的标签,苏联四年的浴血奋战,就可能沦为“辅助角色”。 历史最终证明,苏军的坚持是值得的。柏林战役的胜利,彻底摧毁了纳粹德国的统治,也奠定了苏联在二战中的核心地位。那些牺牲的士兵,用生命换来了国家的尊严和世界的和平。他们的牺牲不是“白死”,而是照亮了反法西斯战争的最后一程,让后世永远铭记,苏联在二战中所承受的苦难和所做出的巨大贡献。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。