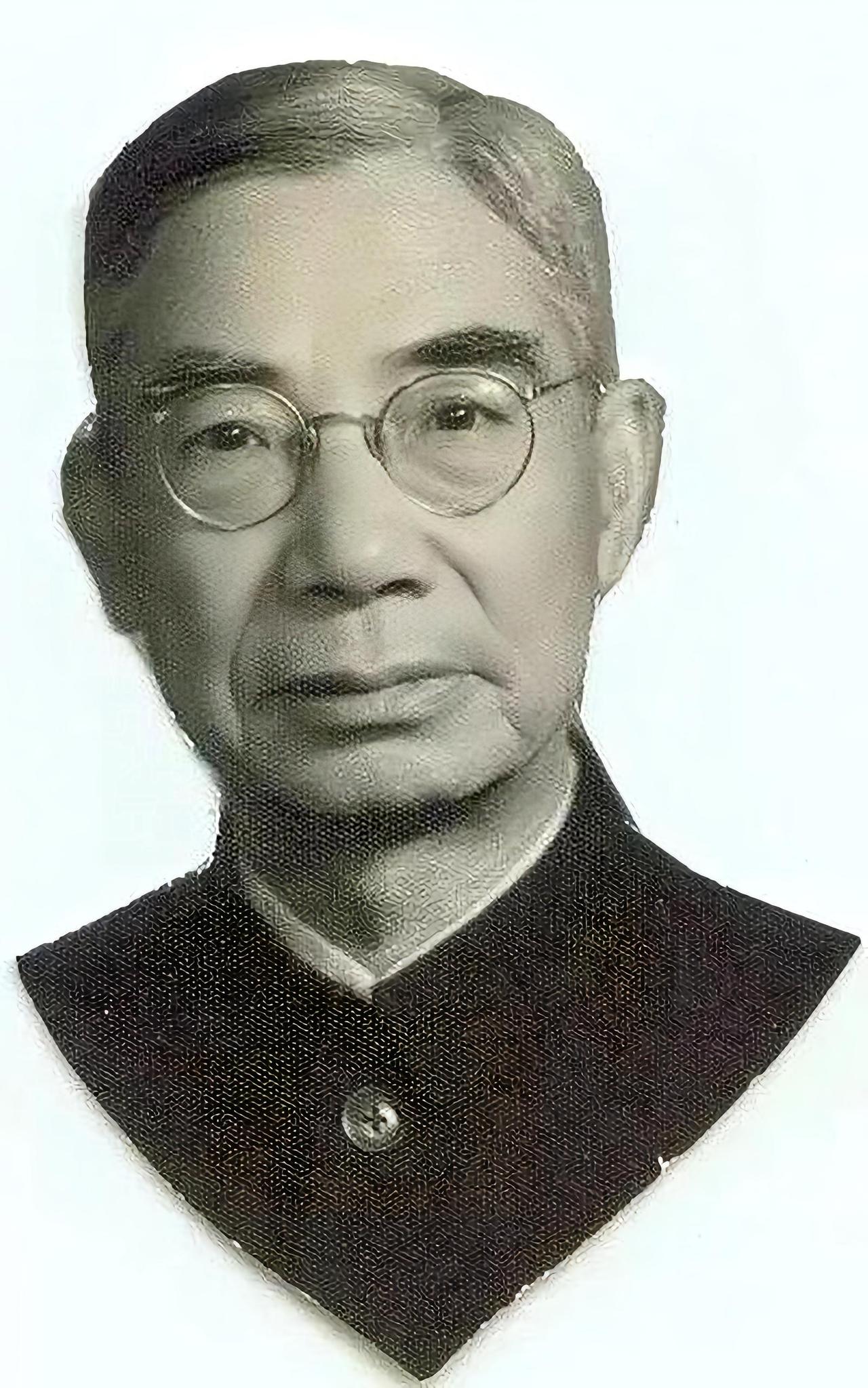

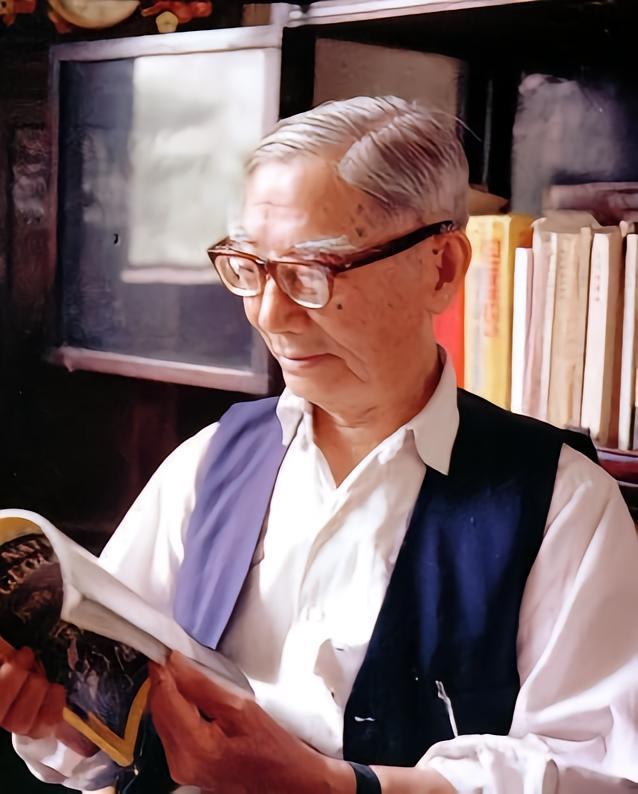

1967年,妻子刚去世,年近80岁的茅以升就对子女们说:“我要再婚,”然而,当他说出女方名字时,子女们愤怒地说:“她不行!”随后摔门而去,和他断绝关系…… 1967年,茅以升已经快80岁了,妻子刚去世没多久,他却把六个子女叫回家,说要续弦。 孩子们原以为是父亲年纪大了,需要人照料,还劝他别憋着情绪,早点找个伴儿安度晚年。 可当那名字从老人嘴里蹦出来:“我打算娶权桂云”时,空气瞬间凝固。 屋子里一阵死寂,接着椅子倒地、门被摔响,六个孩子全都拂袖而去,从此再没回头。 茅以升,这个名字在中国工程史上如雷贯耳。 他是“桥梁之父”,是钱塘江大桥的缔造者,是土木工程界的传奇。 但在家人眼里,他不是桥梁大师,只是一个背叛了母亲、毁掉家庭的父亲。 年轻时的茅以升是标准的“天之骄子”。 江苏镇江人,15岁进唐山路矿学堂,20岁拿清华留美名额,远赴美国深造。 在康奈尔、卡内基读硕士博士,拿到学位那年才23岁,正是意气风发的年纪。 回国后,他一头扎进建设事业,主持京绥铁路,设计钱塘江大桥,那座桥至今仍是中国桥梁史的里程碑。 他在事业上风光无两,但在家庭上,却一步步走向崩塌。 妻子戴传蕙是传统的知识女性,懂英文、能持家,从南京、天津到杭州,跟着丈夫四处搬家。 六个孩子,五男一女,都是她一手带大的。 而那时的茅以升,几乎全在工地上。 她操持家务,他造桥筑路;她把家收拾成港湾,他却渐渐离家越来越远。 1940年代,在上海的一个工程会上,茅以升遇见了权桂云。 年轻、爽朗,说话带点苏州口音。那时他五十出头,她刚二十多。 没多久,外面传出风声,茅先生在外面另有家。 一开始没人信,直到他亲自承认:权桂云已为他生了女儿。 戴传蕙的头发一夜白了。她没吵没闹,只是病得越来越重。 六个孩子从那时起对父亲心里结了疙瘩。 在他们看来,母亲这一辈子忠厚贤淑,却换来这样的结局,父亲一边讲道德治国,一边却毁了家风。 到了1950年代,“忠诚老实运动”开始,茅以升在单位上自我检讨,公开承认婚外情。 这件事彻底撕开了茅家的裂口。 表面上夫妻仍住在一处,实际上两人已形同陌路。 而那边的权桂云,带着小女儿在上海租屋生活,过得清贫又尴尬。 1967年春天,戴传蕙病逝。 丧事刚过几天,茅以升就提出再婚,而对象正是权桂云。 那天,他的子女一个个脸涨得通红,长子茅于越第一个拍案而起。 他怒吼:“您要是别人,我们都认!可您要娶那个女人,对不起,我们不认这个家!” 六个孩子陆续离开,谁也没再回头,从那一刻起,茅家断了。 茅以升没有退让,他还是把权桂云和小女儿接回了家。 可是这个新家,没人祝福,邻里议论纷纷,旧同事摇头叹气。 权桂云做饭洗衣、照顾老人,却永远换不来一句“正名”。 茅玉麟在学校被嘲笑“私生女”,常常一个人躲在角落哭。 晚年的茅以升,依然是中国工程院的权威。 每次大会上,他坐在台上,讲述中国桥梁如何从无到有; 可下了讲台,没人知道他那座“家”的桥早就塌了。 他寄信给子女,一封封全被退回,出国开会时,顺路去探望长子,门没开,人也没见。 1975年,权桂云得肺癌去世。葬礼上,只有茅以升和小女儿两个人。 那一年,他已经耄耋之年。 回家后,他坐在沙发上很久没说话,只喃喃一句:“她走了,我也该走了。” 从此,家里连饭菜都变得寡淡。 1980年代,他的身体每况愈下,患上老年痴呆。 有时他会拿着妻子的旧毛衣反复抚摸,有时叫着儿女的名字,却没人应。 邻居见他独坐窗边,手里翻着一本发黄的相册,嘴里念着:“桥断了……” 1989年冬天,这位造桥大师走完了一生。 那一天,陪在床边的,仍只有茅玉麟一个人,六个子女全未出现。 茅以升为国家架起了桥,却没能修补自己的家。 钱塘江大桥历经战火依然屹立,而茅家的桥,一旦断了,就再没重修的机会。 有时候,人能建起万丈高桥,却未必能跨过心里的那道河。 这世上最难修的桥,不在江上,而在人与人之间。