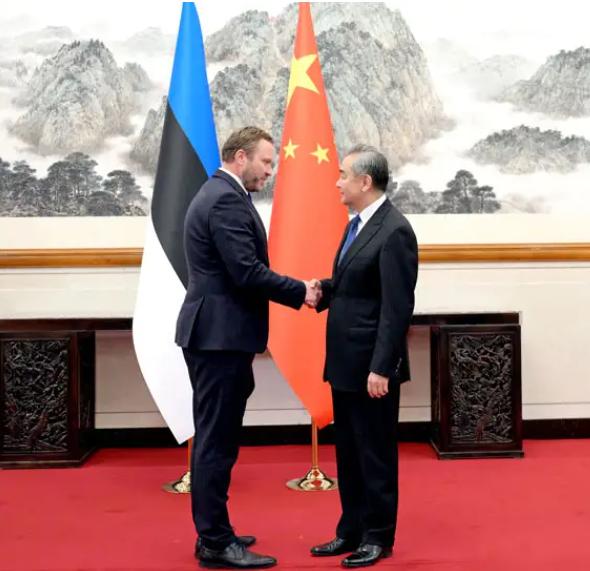

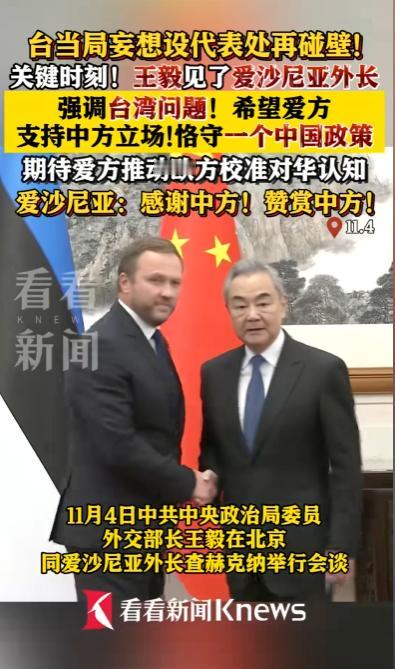

立陶宛总统瑙塞达后悔都来不及啦。 爱沙尼亚外长查赫克纳访问中国,现在最难过的估计是立陶宛总统瑙塞达,立陶宛多次喊话,要恢复外交,加强交流,但是我们没有惯着立陶宛,现在立陶宛总统瑙塞达看到自己的兄弟国家爱沙尼亚和我们加深了合作与交流,后悔都来不及啦。 这一切怨不得别人,全是立陶宛自己在2021年亲手埋下的坑,立陶宛大概是觉得跟着美国混就能有恃无恐,先是5月急匆匆退出了中国与中东欧国家的“17+1”合作机制,转头就在11月干了件更出格的事,允许台当局在维尔纽斯设立所谓“台湾代表处”,还明目张胆用了“台湾”的名头。 立陶宛这招太过分:公然允许台湾当局以“台湾”名义设“代表处”,把一个中国原则的红线剪得粉碎。政客们还沾沾自喜,以为讨好美国能捞好处,压根没掂量中国的底线碰不得。 中国出手快准狠:当天明确反对,没过几天就把两国外交关系从大使级降为代办级,相当于半关了外交大门。更狠的是海关直接将立陶宛移出贸易合作名单,商品清关全卡壳,木材、奶制品等支柱产业对华出口近乎归零,上千企业陷困境。 想靠美国、欧盟撑腰?结果美国只给空头支票,欧盟也不愿买单。这就是碰中国红线的代价——自食恶果。 要知道,中国市场对于这个波罗的海小国来说,可不是可有可无的点缀,而是实实在在的“钱袋子”。 之前立陶宛的激光设备、农产品、电子产品靠着中国市场赚得盆满钵满,农业收入三年涨了三成,激光产业更是靠着中国订单撑起了半壁江山。 可这一闹,所有合作戛然而止,2021年还能有1.3亿欧元的对华出口额,到了2024年上半年就只剩0.12亿欧元,直接跌了九成一,相当于之前的生意全白做了。 数据不会说谎,2022年1到9月,立陶宛对华出口额同比下降67%,原产于立陶宛的商品降幅更是高达81.5%,仅剩下2570万欧元,连之前的零头都不够。 曾经繁忙的立陶宛港口,起重机慢慢锈迹斑斑,最后竟然成了游客登高望远的观景台,堆满货物的仓库没人打理,只能改造成收费停车场,想想都觉得讽刺。 激光产业作为立陶宛的支柱,之前对华出口占了三成,结果一夜之间订单清零,不少工厂只能闲置,工人失业率在工业区蹭蹭往上涨,一度冲到了欧盟前列。 最让立陶宛崩溃的是他们原本指望的美国和欧盟援助,全是画饼充饥。美国当初承诺给6亿美元出口信贷担保,结果实际到手的只有900万美元,连塞牙缝都不够。 欧盟虽然嘴上喊着支持,还在2022年1月向世贸组织起诉中国所谓“经济胁迫”,搞了个反胁迫工具,但实际上欧盟内部意见不一,很多国家怕惹火上身,根本不想为了立陶宛跟中国撕破脸,最后这所谓的“支持”也成了镜花水月。 立陶宛想转向其他市场弥补损失,可中国市场的体量和供应链地位哪是那么容易替代的,转产的成本、运输的距离让很多企业望而却步。 就在立陶宛深陷泥潭的时候,同为波罗的海三国的爱沙尼亚却走了一条完全不同的路,也正是这份清醒,让瑙塞达的后悔更加强烈。 爱沙尼亚虽然也退出了“17+1”机制,但表态温和,始终坚持一个中国原则,更没敢在台湾问题上玩火。 台当局原本想照着立陶宛的例子,在爱沙尼亚设立所谓“代表处”,还想沿用“台湾”的名头,结果被爱沙尼亚直接拒绝,坚持只能用“台北”命名,这份分寸感让中爱关系得以平稳发展。 2025年11月,查赫克纳访华,成了近10年以来首位访问中国的爱沙尼亚外长,刚落地就被中国的发展速度惊叹,而中方直接送上了延长免签的“见面礼”,这份信任的信号让两国合作水到渠成。 查赫克纳访华期间,不仅明确重申坚持一个中国政策,还和中方敲定了数字经济、绿色能源等新兴领域的合作。 反观立陶宛,只能隔着波罗的海看着邻居的生意越做越大,自己却被排除在中欧供应链之外,原本能享有的中欧班列红利也没了,地理优势完全浪费。 这几年立陶宛的日子有多难,只有他们自己清楚。国内民调显示,2021年底就有65%的立陶宛人反对政府的对华台政策,觉得得不偿失,毕竟老百姓关心的是饭碗和钱包,不是政客口中空洞的“民主口号”。 并且立陶宛的遭遇还成了其他国家的“反面教材”,原本想跟着跟风的捷克等国,一看立陶宛的惨状,赶紧刹车,就连同为波罗的海三国的拉脱维亚,也只是对华政策有些摇摆,没敢像立陶宛那样彻底撕破脸。 而爱沙尼亚则用实际行动证明,小国外交的智慧不在于跟着大国起哄,而在于坚守原则、务实合作,靠着一个中国原则,不仅换来了中国的免签政策,还拿到了数字经济、绿色能源这些新兴领域的合作机会,未来的发展空间肉眼可见。 瑙塞达现在再怎么喊话求和,都改变不了既成事实。中国的市场不是想来就来、想走就走的菜园子,红线也不是谁想碰就能碰、碰了还能全身而退的。 立陶宛当初脑子一热,以为抱上西方大腿就能高枕无忧,结果却是自断生路,把到手的利益白白扔掉。