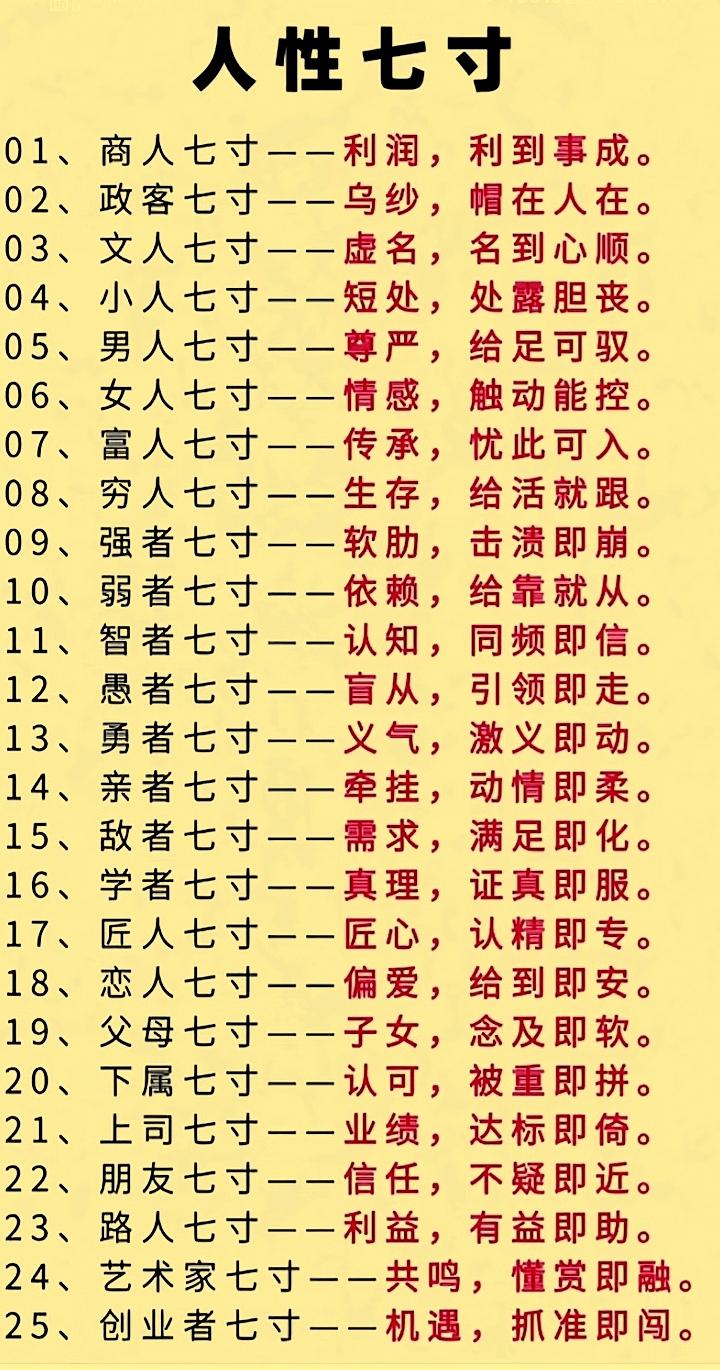

“上善若水”,这是老子在《道德经》中提出的至高境界的智慧。水,柔软而包容,善于顺应自然,避开争斗,却又能在遇到阻碍时激流勇进。这一哲理教导我们,最高的善像水一样,既谦逊又坚韧,既柔和又刚强。然而,细细品味这句话,我们不难发现,表面上的“无争”并非绝对的完美无缺。它的背后,隐藏着一些不为人知的危机,值得我们深思。 在现代社会的复杂环境中,“上善若水”的理念被广泛推崇。人们认为,谦逊、包容、顺应,是人际交往和社会和谐的关键。水的柔韧性教会我们忍让与退让,避免了许多不必要的冲突。这种“无争”的态度,似乎是一种高尚的境界,值得每个人去追求。然而,盲目崇拜“无争”,也可能带来一些潜在的问题。尤其是在现实生活中,过度强调“无争”,可能会让人变得软弱、被动,甚至陷入被动挨打的境地。 首先,过度追求“无争”容易让个人和集体陷入被动的境地。水虽然柔软,但遇到坚硬的障碍时,也会激流勇进,奋勇向前。问题在于,有些人将“无争”理解为绝对的忍让,面对不公和不义时也选择忍气吞声。这种“忍让”,在某些情况下,可能被别有用心的人利用,造成权益的受损。例如,在职场中,某些员工过于忍让,忍受上司的苛责或不公的待遇,最终可能导致职场不正之风滋生,个人权益得不到保障,甚至被欺凌、边缘化。长此以往,整个组织的公平与正义感会受到严重侵蚀,社会的公正也会受到威胁。 其次,“无争”可能削弱社会的创新动力。社会的进步,往往源于竞争与挑战。只有在不断的争夺中,才会激发出创新的火花,推动科技、文化和制度的不断优化。而过度强调“无争”,容易让人们变得消极怠惰,缺乏争取更好条件的动力。比如,一些企业或个人如果一味追求和谐、避免冲突,可能会放弃激烈的竞争,导致创新乏力,逐渐落后于时代的步伐。长此以往,社会的创新能力会逐渐减弱,甚至陷入停滞,难以应对快速变化的世界。 再次,个人如果过度追求“无争”,也可能会失去自我,变得缺乏斗志。真正的“上善若水”应当是“柔而不失刚”,在包容和忍让的同时,保持底线和原则。水的刚性,体现在它能在激流中激起浪花,也能在静水中安然无恙。人亦如此,面对诱惑、压力和挑战时,既要学会顺应,也要勇于争取权益,捍卫自己的尊严。否则,盲目的“无争”只会成为软弱的借口,无法应对现实世界的复杂和变幻。 那么,如何在“上善若水”的智慧中找到平衡点?答案在于:柔韧与坚韧的结合。我们要学会在面对不公和挑战时,既要顺应自然、宽容待人,又要敢于争取权益,坚守原则。比如,在工作中遇到不合理的待遇,既可以通过沟通和协商来化解冲突,也要有勇气站出来维护自己的权益。在家庭关系中,包容和理解是美德,但在涉及原则的问题上,也不能妥协退让。这种平衡,既体现了“上善”的深意,也符合现代社会对个人和集体的基本要求。 此外,智慧还在于识别何时应“水流”,何时应“激流”。在一些事情上,退让和忍让是明智的选择,可以避免无谓的冲突,维护和谐;而在另一些事情上,坚决争取、奋起反抗,则是正当且必要的。关键在于,懂得什么时候“水”可以柔软,什么时候“水”需要激流。只有这样,才能真正避免“无争”带来的隐藏危机,避免成为软弱和被动的牺牲品。 更重要的是,个人修养和社会制度的完善也应相辅相成。个人要学会“上善若水”的智慧,既要谦逊包容,又要坚守底线;社会制度则应保障公平正义,为敢于争取权益的人提供保护。这种双向的平衡,才能让“无争”不至于演变成软弱无力,也不至于变成激烈冲突的导火索。 综上所述,“上善若水”的智慧,值得我们一生学习和践行。它教会我们谦逊、包容、顺应自然,也提醒我们在必要时保持刚强、争取权益。只有在柔韧与坚韧之间找到平衡点,才能在纷繁复杂的世界中立于不败之地。真正的智慧,不在于一味的“无争”,而在于善于用水的智慧,灵活应对各种挑战。水可以柔软,可以激流,也可以静止;我们亦应如此,既学会忍让,又敢于争取,才能在生活的洪流中稳稳前行,不被冲垮。 “上善若水”,它的深意在于教会我们如何以柔克刚,如何在纷繁的世界中保持内心的平衡。这是一种智慧,也是一种生活的艺术。我们要在谦逊中坚守原则,在包容中保持底线,用水的柔韧与坚韧,谱写出属于自己的精彩人生。如此,才能真正领悟到“上善若水”的至高境界,避免无争背后的潜在危机,实现个人与社会的和谐共生。道德经 正能量道德经