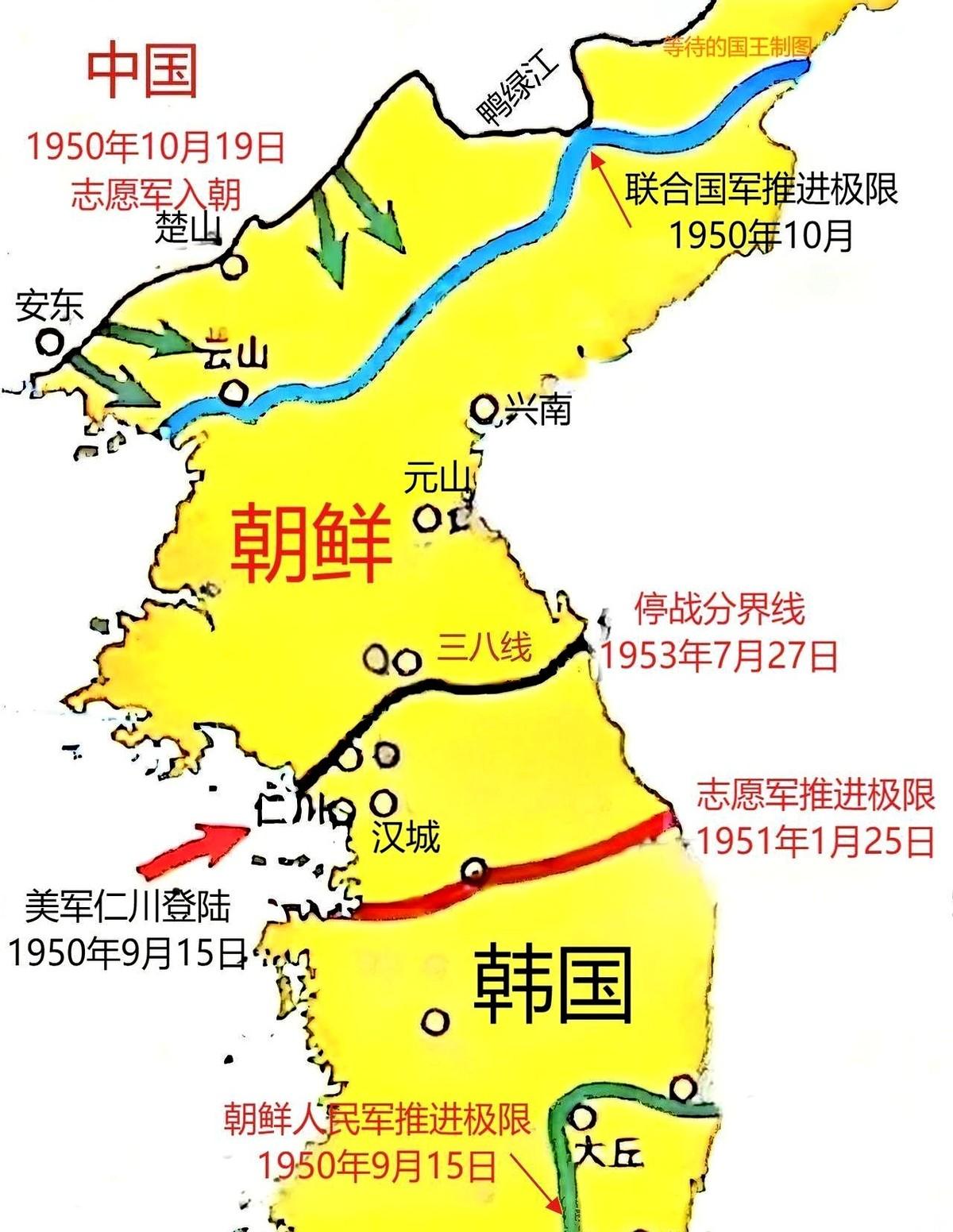

1951年的春日,江南草木初萌,93岁高龄的萨镇冰正坐在福州老宅的藤椅上,指尖摩挲着案头一本泛黄的《海国图志》。当邻里晚辈兴冲冲跑来,大声告知志愿军成功击退美军、兵锋直指韩国首都汉城的消息时,这位白发苍苍的老者猛地挺直了佝偻的脊背,浑浊的眼眸瞬间亮起了久违的光彩,竟像孩童般拍着扶手站起身,嘴里不住念叨:“好!好啊!终是扬眉吐气了!”这位历经三朝风雨的老者,曾是清朝海军最高统制,亲手擘画过北洋水师的海防蓝图;入民国后,他出任海军总长,在军阀混战的乱局中竭力维系海军血脉;后来更临危受命担任国务总理,在风雨飘摇中坚守家国大义,一生都与中国的海防与国运紧紧相连。 谁能想到,这位此刻欣喜若狂的老者,心中藏着多少甲午悲歌。1894年黄海海战,他亲率“康济”舰随舰队出征,亲眼目睹北洋水师的铁甲战舰在日军炮火下轰然沉没,将士们抱定“舰在人在”的信念壮烈殉国,海水被鲜血染成暗红。战后他遍历威海卫的断壁残垣,看着昔日威武的战舰残骸被海浪冲刷,心中立下“海疆一日不宁,吾辈一日难安”的誓言。此后数十年,他见证过山河破碎的屈辱,经历过军阀割据的乱象,眼见外强环伺、国无宁日,这位一生以海防为己任的老者,常常在深夜对着旧地图长叹,眼角的皱纹里刻满了无力与怅惘。 志愿军在朝鲜战场的捷报,于他而言早已超越了一场战争的胜利。那是百年国耻的洗刷,是中华民族脊梁的重新挺立。想当年,清朝海军在甲午海战中一败涂地,列强凭借坚船利炮逼迫中国签下无数不平等条约;民国初年,海军经费匮乏,舰艇陈旧,连近海防御都捉襟见肘。而如今,新中国的军队竟敢直面世界最强的美军,并且节节胜利,这在他年轻时是想都不敢想的壮举。他颤抖着伸出枯瘦的手,接过晚辈递来的战报,逐字逐句地读着,读到“攻克汉城”四字时,热泪终于顺着布满沟壑的脸颊滑落,滴在战报上,晕开一小片墨迹。 这位九旬老人一生漂泊,见证过太多的失败与屈辱,却始终未曾放弃对家国强盛的期盼。他曾在民国乱世中奔走呼号,倡导海防建设;也曾在抗战时期捐献家产,支持前线。如今,当胜利的消息跨越千山万水传到耳边,他终于看到了那个他毕生追求的、不再任人欺凌的中国。窗外的阳光透过窗棂,照在他银白的须发上,竟泛起一层温暖的光晕,仿佛连岁月都为这份迟来的胜利而温柔。 从甲午海战的残阳到汉城城头的凯歌,萨镇冰用一生见证了中华民族从沉沦到觉醒的艰难历程。这份胜利,是对无数像他一样坚守家国大义的先辈的最好告慰。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。