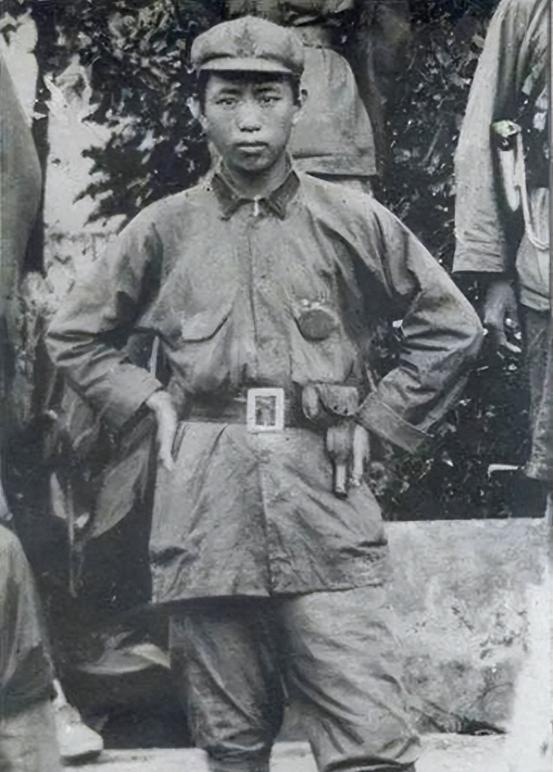

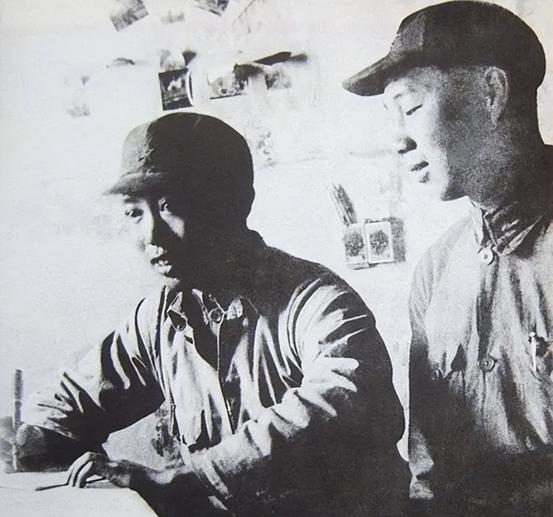

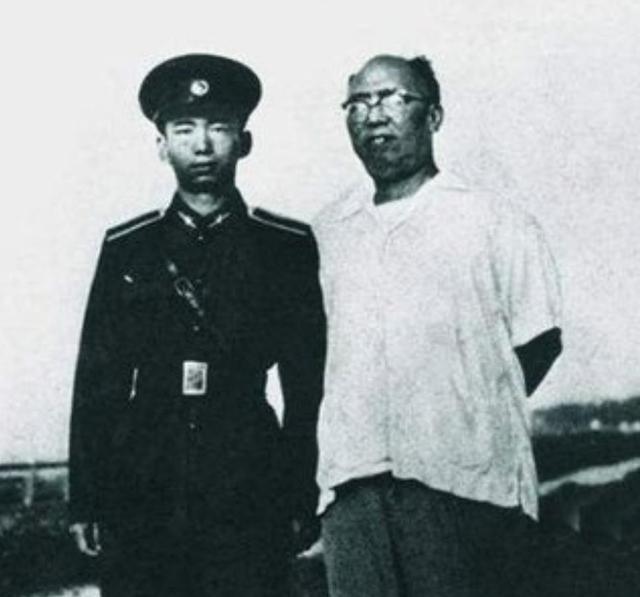

他治军严格,肝火太旺,不少上将曾是他部下,有人说他可授大将 “1933年的夜里,你再不给我一个合格的连队,我就把你关禁闭!”刘亚楼朝着团部值班员甩下一句话,声音又尖又硬。那一刻,时间仿佛被按下暂停键,所有人都屏住呼吸,深怕自己沾上一点火星。 刘亚楼的脾气,在红军时期已经臭名昭著。1908年生于福建武平的他,1929年随闽西红军闯进中央苏区,很快展现出罕见的“多面手”天赋——既能写作,又能指挥,还能做细致的思想工作。1933年,他升任红一军团二师政委。别看他年纪轻,手腕却够硬,部队里一句顺口溜广为流传:“有事找政委,没事离亚楼远点。” 同年秋天,红一师纪律松散,刘亚楼临危受命兼任师长。到任第一天,他检查粮秣,发现警卫排私宰公猪,直接批示“依法军法”,枪声震彻山谷。事后不少老战士暗地议论,这样的处罚是不是太重。可半年后,红一师士气飙升、战斗力排全军团第一,反对者哑口无言。不得不说,在生死存亡之际,畏威比畏死更能保命。 长征途中,陕甘支队由一、三军团混编。旧部队的“山头气”让磨合愈发艰难。1936年2月,刘亚楼出任第二纵队副司令员,刚到岗就碰到王平等干部公开争执职权归属。刘亚楼没有吵,而是命令两人带队夜行二十里突袭马家寨。事成后,奖状写给部队,奖章却只发给战士。王平后来回忆:“那一晚上,我算是真服了。”硬碰硬的手段,效果竟然比开会说教还管用。 抗日战争时期,刘亚楼被派往莫斯科伏龙芝军事学院深造。时间长达八年。国内有战友嘀咕:“亚楼是不是被雪藏了?”可几年后,苏德战场上的经验、空地协同的理念,全都被他一股脑搬回东北。1946年初春,他重返四野,在林彪、罗荣桓身边从参谋长做起。此时他脾气更爆,却更讲章法。 1948年9月,辽沈战役打响。四野司令部里,刘亚楼专盯后勤与空情,每天只睡三小时。次年初,天津战役收网前夜,林彪犹豫要不要强攻。刘亚楼拍桌子:“天津是门户,拖不得!”罗荣桓点头附和。黎明前炮火连成一线,29小时全歼天津守军。有人说林彪“胆大”,可知道底牌的人都明白:亚楼的方案摆在那里,不打才是风险。 新中国成立后,空军捉襟见肘。1950年11月,中央军委电令他出任首任空军司令员。办公室条件简陋,名义是司令员,实际上兼人事、训练、后勤“三包”。入职第一天,他把干部拉到操场,指着天说:“飞机不是绸布做的玩具,谁敢掉链子,就别怪我翻脸。”底下新飞行员嘀咕“刘火山”,却不敢大声。 两年后,抗美援朝空战打响。志愿军空军第一次出海对决F-86,刘亚楼守在指挥所,头天晚上都没合眼。战后总结会上,他先夸飞行员,再把训练科长和气象站长骂得面如土色:“云底数据差50米,就可能多牺牲一架飞机!”会后,气象站连夜重整预报流程。严格归严格,没人怀疑他的公心——回国嘉奖时,刘亚楼坚持给因负伤落选的陈怀民补发一等功,“飞行事故不是个人能力问题,是指挥责任。” 1955年授衔,九位大将尘埃落定,人们津津乐道谁更有资格。空军、装甲兵、海军三家各出一员大将,刘亚楼没在名单之列,引来议论。理由有三: 资历。1929年入伍,中央苏区、长征、东北战场,再到空军创建,履历不逊任何同僚。 业绩。辽沈、平津两大战役提供顶层方案;朝鲜战场推行“空地一体”指挥体系;从无到有建起十万人大空军。 门生故吏。杨得志、杨成武、邓华、王平等将帅,早年都在他帐下磨炼。 可也有反对声音:八年留苏空缺了抗战战绩;解放战争期间以参谋角色居多,不似一线纵队司令能提供鲜明代表性。最终,他佩戴上将肩章。林彪私下感叹:“亚楼锋芒太盛,戴上将正好。” 1965年5月,刘亚楼因病去世,年仅57岁。追悼会上,空军方阵肃立,战士私下议论:“以后再没人半夜踹门查岗了。”然而《人民空军报》第二天评论写道:“失去一位严于律己的统帅,等于拆掉一个警钟。”这话不算客套。 今日回望,刘亚楼的军旅轨迹展现出一个特点:纪律和速度优先于一切。有人说他“脾气爆”,其实是战争年代逼出的习惯。枪响之处,纪律就是生存线;和平时期,这根弦依旧绷着,才会有“苦不怕,死不怕,就怕刘司令训话”的调侃。 如果1955年真的给他大将军衔,也许少掉一些口舌之争;但仅凭肩章评判功过,与其说是历史,倒不如说是情感。更具象的评价,还是那支在朝鲜半空与喷气机缠斗、在国土上空高效战备的年轻空军。那是刘亚楼脾气留下的“作品”,也是至今仍被继承的作风。 严格,是一把双刃剑。对刘亚楼而言,半生荣誉与非议交织,却改变不了一条事实:在他主政的单位里,出事概率显著降低。数字不懂抒情,却最诚实。刘亚楼也许与“大将”擦身而过,可他留给后人的那句“纪律先行”,价值并未打折。

用户10xxx50

他是我们武平县湘店镇人[赞]