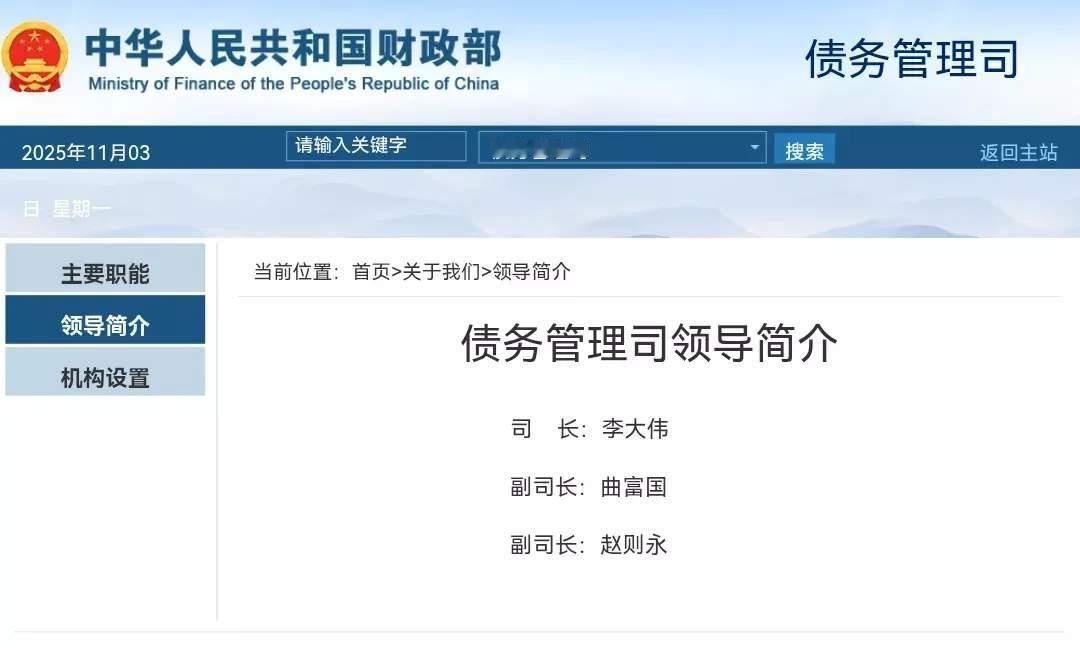

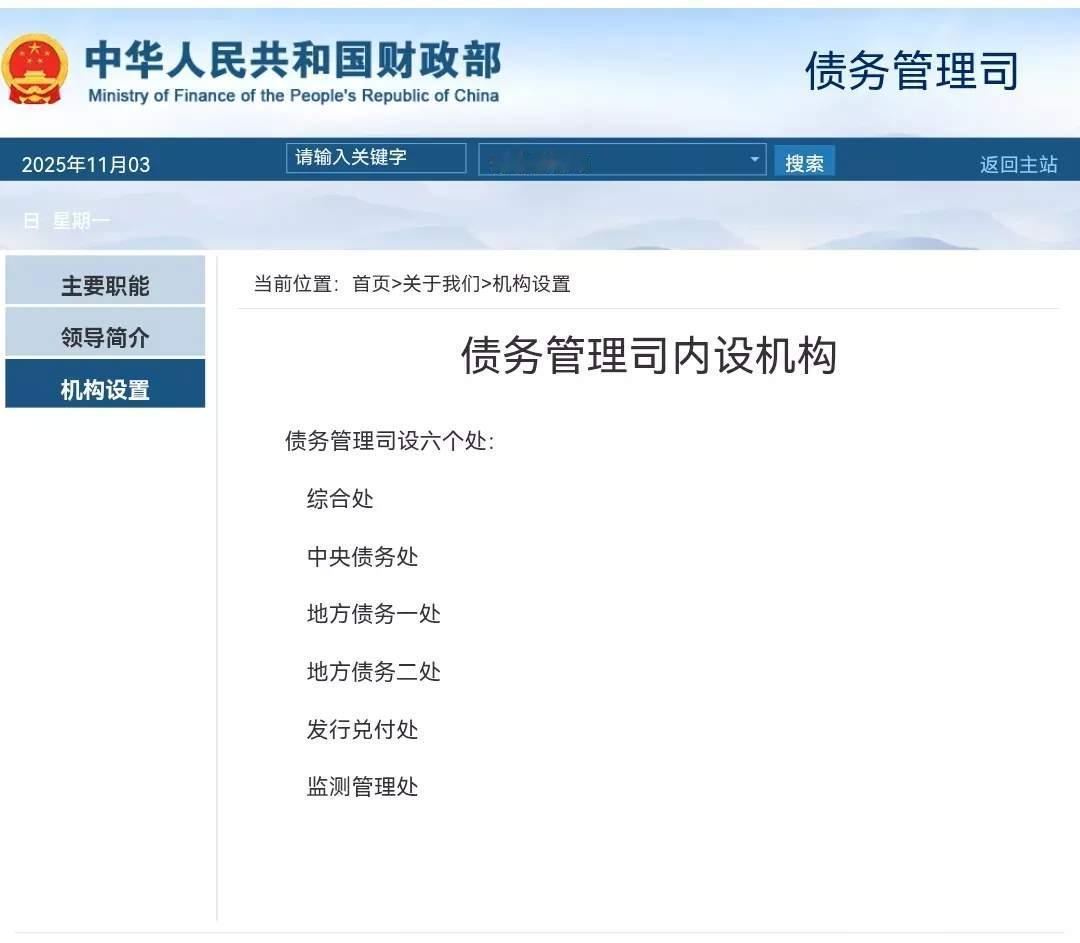

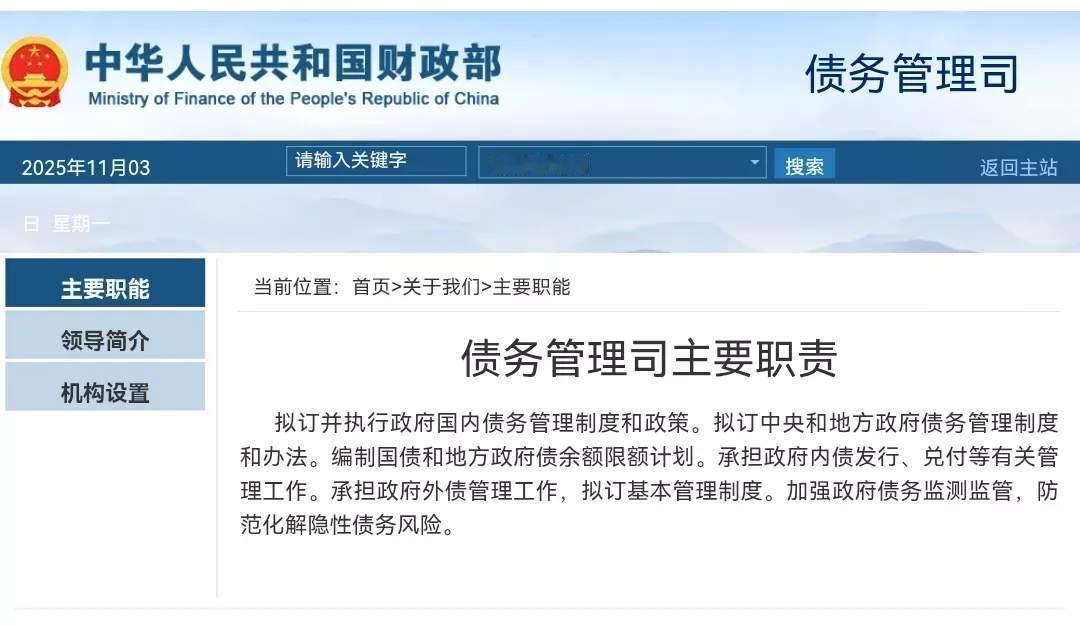

财政部成立债务管理司的重大意义 政府债务作为宏观调控的重要工具和财政管理的核心内容,其治理水平直接关系到经济安全与发展质量。截至2024年末,我国政府债务余额已达92.6万亿元,涵盖国债、地方法定债务及隐性债务等多重类型 ,庞大的债务规模对专业化管理提出迫切需求。财政部债务管理司的成立,正是适应高质量发展要求的制度创新,在风险防控、管理效能、发展支撑等维度具有深远意义。 一、重构管理体系:终结"多头治理"的制度性梗阻 长期以来,我国政府债务管理存在职能分散现象,预算司、国库司、金融司等多个部门分头负责不同领域债务管理,形成政策协同不足、监管标准不一的治理瓶颈 。这种"九龙治水"模式与92.6万亿元债务的全链条管理需求严重不匹配,既降低了决策效率,也增加了监管盲区。 债务管理司的设立从顶层设计层面破解了这一难题。通过整合中央与地方、国内与国外、发行与兑付等分散职能,设立中央债务处、地方债务处、发行兑付处等六个专业处室,构建起"统一政策、分级负责、全流程覆盖"的管理架构 。这种重构实现了三大突破:一是政策制定的统一性,改变此前不同债务类型政策碎片化的状况;二是管理标准的一致性,建立覆盖国债、地方政府债的统一监管尺度;三是执行流程的连贯性,打通从债务限额编制到发行兑付的全链条管理环节,为债务治理提供了坚实的组织保障。 二、筑牢风险防线:实现债务风险的精准化防控 当前我国政府负债率达68.7%,虽低于G20和G7国家平均水平,但地方政府隐性债务仍有10.5万亿元,部分地区偿债压力突出,风险防控任务艰巨 。债务管理司的核心职责之一便是通过专业化监测监管守住不发生系统性风险的底线。 在风险监测方面,监测管理处的设立填补了此前全口径债务统计的短板,能够对国债、地方法定债务、隐性债务实施动态追踪,实现"眼里有数,手里有账,心里有底"的监管目标 。在风险处置方面,通过衔接10万亿元地方化债资源落地、推进6万亿元专项债务限额置换等举措,截至2025年7月末已累计化解隐性债务3.6万亿元,有效缓解了地方偿债压力 。更重要的是,通过将"坚决遏制新增隐性债务"作为铁的纪律,落实终身问责制和倒查机制,形成了"防控并举、疏堵结合"的风险治理体系,从源头上遏制风险蔓延。这种专业化风险防控机制,如同黄河水利委员会的统一调度体系,通过精准管控实现"债务安澜"。 三、赋能高质量发展:推动债务资金的效能化运用 债务管理的终极目标不是"去债务",而是通过科学管理实现"债务促发展"。债务管理司的设立始终贯穿"在发展中化债、在化债中发展"的核心理念,推动债务资金从"规模扩张"向"质量效益"转型。 在资金配置优化上,通过合理编制债务余额限额计划,引导资金投向公益性基础设施、保障性住房、交通建设等关键领域,2024年新增地方政府债券中4万亿元专项债券精准支持重大项目建设,1万亿元超长期特别国债助力"两重"建设和"两新"政策实施,充分发挥了政府投资的撬动作用 。在资金效益提升上,通过专项债券项目"自审自发"试点、资金穿透式监管等机制创新,确保每笔债务资金都用在刀刃上 。这种管理模式如同黄河水资源的可持续利用机制,通过平衡债务规模与发展需求,实现了"点债成金"的效能转化,让债务资金真正服务于产业升级和民生改善。 四、完善长效机制:奠定现代债务治理的制度基础 "十五五"规划建议明确提出要构建与高质量发展相适应的政府债务管理长效机制,债务管理司的设立正是这一要求的具体落实。其意义不仅在于解决当前债务问题,更在于为长期制度建设提供载体。 在法治化建设方面,通过拟订统一的政府债务管理制度和办法,推动债务管理从"行政调控"向"制度治理"转型,为债务管理法治化提供实践支撑。在市场化改革方面,推动政府债券柜台市场全覆盖、扩大国债期货交易试点等举措,提升了债务工具的市场化程度和流动性 。在协同治理方面,通过建立与人大监督、审计监督的衔接机制,形成了"行政监管+外部监督"的多元治理格局 。这些制度创新共同构成了现代债务治理的四梁八柱,为实现债务与经济发展的良性循环提供了保障。 综上,财政部债务管理司的成立,是应对债务规模扩张、破解管理难题、适应发展需求的战略举措。从重构管理体系到精准防控风险,从提升资金效能到完善长效机制,这一制度创新既立足当前化解债务矛盾,更着眼长远构建现代债务治理体系,必将为高质量发展筑牢财政安全屏障,实现稳增长与防风险的长期平衡。