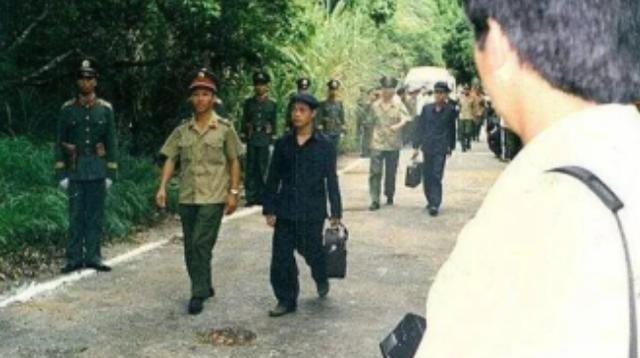

1979年6月20日,最后一批中越战俘交换现场,一名年轻的越军俘虏慢慢走向边境,就在即将跨过国境线的时候,他突然停住,出人意料地从兜里掏出一张纸,在越南人满脸尴尬的注视中大声朗读:“我拒绝遣返,我要留在中国!” 中越边境自卫反击战结束后,战俘交换成为两国关系缓和的标志性步骤。从1979年5月起,分批进行,第一批涉及伤员互换,规模较小,后续批次逐步扩大。到6月20日,最后一批约三百多名越南战俘参与,地点选在广西友谊关口岸。中国方面关押的越南战俘总数超过一千六百人,而越南手中中国军人不足两百,这种不对等比例源于战场实际。 交换协议由国际红十字会监督,强调人道原则。中国代表团主动调整方案,确保每名中国军人优先返回。越南战俘在营地期间,接受了符合日内瓦公约的待遇,包括饮食供应和医疗护理。许多人体重有所增加,这与国内物资短缺形成对比。阮文雄作为其中一员,在营地学习了基础中文,并参与了一些文化交流活动。 仪式当日,阮文雄排在队列中段,当轮到他时,他从口袋取出事先准备的纸张,宣读拒绝遣返的意愿。这张纸上用中文写明个人身份和留用意由,由营地工作人员协助誊写。现场越南代表团成员面露难色,但程序继续推进。他的举动并非孤例,同批次有十七名越南战俘做出类似选择,他们多为北部老兵,曾在抗美时期与中国援军有过交集。 这些拒绝者多半来自越南北部部队,战俘营的经历让他们看到中国乡村的电力和学校设施,这与越南当时的饥荒局面大相径庭。国际观察员记录了这一现象,英国记者在报道中指出,当战俘选择留在原敌国时,战争的正当性值得反思。美国学者研究也发现,这种“认知转变”源于亲身对比,而非宣传影响。阮文雄的声明被单独登记,中国方迅速调整安置流程。 交换整体历时数月,体现了中方对国际准则的遵守。战俘营设在广西山区,管理人员轮班确保秩序,战俘可参与简单劳作如农田护理。这类安排旨在平稳过渡,避免冲突余波。十七名拒绝者的名单包括阮文雄在内,他们的决定引发越南国内舆论,但中方批准后,直接转入内地社区。 交换结束后,阮文雄与其他十六人获准留在广西南宁安置点,先接受为期数月的语言培训。课程覆盖日常对话和中国地理,他逐步适应本地饮食和作息。1980年,他通过考试进入广西民族大学,选修越南语专业,课堂上专注笔记和讨论。 毕业后,阮文雄留校担任越南语教师,负责本科生课程和跨文化讲座。他参与中越交流项目,组织学生互访活动,帮助搭建民间桥梁。边境地区随之转型,从军事要塞变为贸易枢纽,口岸车辆增多,居民靠跨境生意维持生计。中越关系逐步正常化,人员往来频繁起来。 阮文雄晚年定居广西,偶尔回河内探亲,分享个人经历。他的故事成为中越民间记忆的一部分,提醒后辈战争的代价。