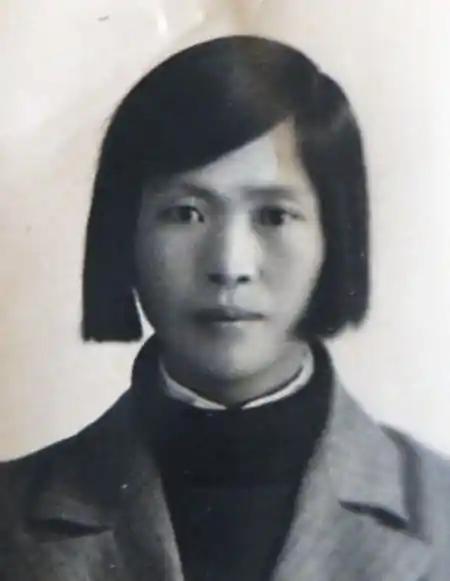

1984年春,上海华东医院外的梧桐树刚刚抽芽。一位沉静多年、几乎被历史退回到身后的名字,在这一天被重新提起。贺子珍,一生走过井冈山、长征、远赴苏联、再回故国。 火化那天,本该是平静的告别,可工作人员却在骨灰中发现了几块烧不尽的黑色异物。人们沉默,空气像凝住一样。 上海的四月,天色有些湿。医院走廊里一盏灯亮着不灭,窗外晾衣绳被风吹得轻声作响。病房靠窗的位置,贺子珍静静躺着,面容憔悴,但线条依旧柔和。 1984年4月19日,她的生命停在这里,七十五岁。 消息传出,老同志们听说时沉默很久。外界对她的印象多停在很久之前的某个节点:枪林弹雨、井冈山、红军队伍、新旧交界的岁月。可晚年的贺子珍,是安静的。住在医院,偶尔看看书、窗外、或翻旧照片。 时间会推着人离开舞台,却推不掉那些刻在骨头里的东西。 1910年,江西永新,贺家院中。一位小女孩出生,被取名“子珍”。家境普通,时局不稳。十三岁,被卖作丫头。日子苦,做事勤,心里却有股不服的劲。 不久,被当地另一家收留。生活虽简单,却给她一个能走出去的机会。读书,识字,能写能说。几个字写在纸上,看似轻,但对当时的女孩子,已经是另一种命运。 1927年,革命的大潮涌入江西山区。标语写在墙上,传单从城里带到村里。贺子珍接触到党组织。不是被动卷入,而是主动靠近。 井冈山燃起烽火。她上山,进入红军根据地,负责联络、物资、伤员救护等工作。 那时候的人们,住的是山洞、茅棚,风一吹夜里会冷得发抖。可她站在夜色里,手里拿着灯,把伤员的衣服褪下,看着伤口、清理、包扎。手稳,眼稳。 1928年五月,井冈山茅坪。贺子珍与毛泽东成婚。不是轰动的大典,只是一桌饭,一些见证的人。那时的人相信的不是仪式,而是路。 两人的生活并不平顺。战争,转移,伤亡,撤退,筹粮,谈判……生活被战争强行切成碎块。短暂的温柔,常常被号角声打断。 有一次,敌军突然压境,撤离仓促,子珍抱着文件袋一路冲出树林。那天的路很长,山石锋利,风冷,她的手被树刺划开一条口。她没停。 在那段时间,她没有退在任何一场危险之外。 1934年,长征开始。队伍跨越雪山草地,每一步都是生死。 行军途中遭遇袭击,爆炸声在山坡上响开。贺子珍倒下时,附近人看到她的背部和肩侧被弹片击入。处理伤口时,能取出的取了,取不出的留在体内。 那是伤,也是印记。 这些弹片,在她体内待了几十年。 1938年,贺子珍被送往苏联治疗。那段时间,与前线完全不同。她在异国的医院里休养、接受治疗,也学习、参与组织工作。语言、环境、心境,都要重新适应。 她曾在给组织的信中写:想回到山里,想回到工作岗位。 但身体状况不允许长期奔波,她只能等待。 这段等待,长达十多年。 1947年,她终于回国。先到东北,后到上海,再到杭州。她不再站在最前线,而是作为普通干部参与妇女组织和地方工作。 1959年,庐山会议期间,两人短暂见过一面。多年未见,沉默多,言语少。见面不必多说,过往已无法回到原处。 历史会不断向前,那些私人记忆被时间轻轻盖住,不泣不诉。 直到1979年,贺子珍被增补为五届全国政协委员。她重新进入公众视野,但她并未在镜头前多言。她几乎没有主动谈起往事。 晚年住在上海,身体反复,长期在华东医院治疗。 1984年4月25日,龙华革命公墓举行告别仪式。花圈摆满长廊,有熟悉的名字,也有新一代干部前来肃立。 火化那天,天气很平静,没有风。火化师打开炉门,火焰收束。等到骨灰被取出的时候,就发生了让现场安静下来的那一幕。 在骨灰中,出现了几块形状不规则、发黑的金属样硬物。 工作人员愣了一下。 在场的人也愣住。 立刻有人意识到那意味着什么。 那是长征途中遗留的弹片。 几十年,不曾离开。 它们跟着她走过井冈山、走过雪山、走过草地、走过异国医院、走过上海街道、走到人生的最后。 不是传说。 不是象征。 是实实在在,嵌在骨头和肌肉之间的铁。 有人没有哭。 有人跪下。 有人轻声说了一句:“她把痛一起带走了。” 火化炉的热气还未散尽,空气却冷得像山里的夜路。 这件事后来被多次提起。 有人把它当成传奇来讲。 有人把它当成象征来记。 可如果把那段路看得足够清楚,就会明白: 那不是传奇,是生活。 她走过的路每一步都是真的。 那些弹片,是战争给她留下的答复。 在八宝山安放骨灰时,邓小平亲自定了规格。 不喧哗,不夸饰。 历史从来不是用来歌颂的。 是用来记住的。 记住走在前面的人,曾经付出的代价。 信源: 光明网·文摘报《邓小平亲定贺子珍葬礼规格》 人民网·党史频道《贺子珍》人物生平资料 新华社公开人物档案报道 《中华人民共和国人物志》及《中国共产党历史人物传》相关条目